○砥部町文書管理規程

平成17年1月1日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配付(第9条―第11条)

第3章 文書の処理(第12条―第23条)

第4章 文書の浄書及び発送(第24条―第29条)

第5章 文書の編さん保存(第30条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務処理の適正かつ能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得したものであって、職員が組織的に用いるものとして町が管理している一切の書類(図画並びに電子的方法及び磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 課 砥部町課設置条例(平成17年砥部町条例第7号)に定める課、砥部町議会事務局及び砥部町教育委員会事務局組織規則(平成25年砥部町教育委員会規則第1号)に定める課をいう。

(3) 課長 前号に掲げる課の長をいう。

(4) 文書主管課 総務課をいう。

(5) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(6) 起案 町の意志を決定するために、その基礎となる案文を作成することをいう。

(7) 決裁 砥部町事務決裁規程(平成17年砥部町訓令第6号。以下「決裁規程」という。)の規定により、事案の処理について最終的に決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、当該事案の処理内容について最終的な意志決定を行うことをいう。

(8) 回議 決裁に先立ち、当該事案について直属の上司に承認を受けるため、決裁を経るべき当該事案を記載した文書(以下「起案文書」という。)をその上司に回付することをいう。

(9) 合議 決裁に先立ち、当該事案に関する事務を所掌する者の意見又は同意を求める必要がある場合において、起案文書を当該関係者に回付することをいう。

(10) 浄書 決裁の終わった起案文書(原議書)を正式な施行文書に仕上げることをいう。

(11) 基準キャビネット フォルダーが収納できる3段のラテラルキャビネット、バーチカルファイル及び同等の代替品をいう。

(12) フォルダー 発生した文書等を分類整理し収納するための紙ばさみをいう。通常は、A4サイズのフォルダーを使用する。

(13) 個別フォルダー等 各課が事務所内の基準キャビネットの中に入れている各文書のフォルダーと基準キャビネット内に収まらない形態やサイズのため、事務所内の他の場所に収納している簿冊等の台帳類をいう。

(14) ガイド 基準キャビネット内で個別フォルダー等を分類するための厚紙でできた案内仕切りで、分類の大まとめの案内仕切りを第1ガイド、中まとめの案内仕切りを第2ガイドという。

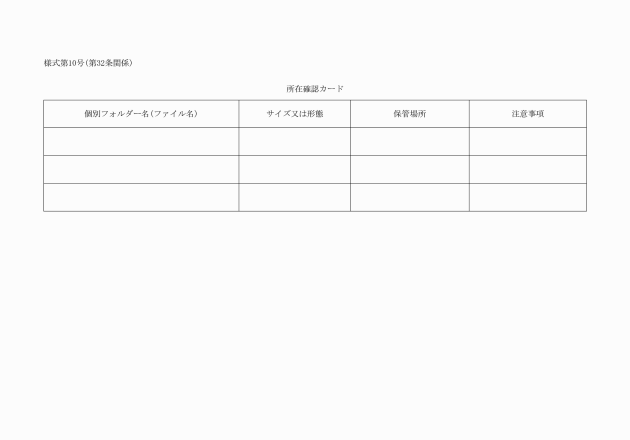

(15) 所在確認カード 基準キャビネット内に収まらない形態やサイズのため、事務所内の他の場所に収納したものを基準キャビネット内の該当する分類の第2ガイド直後に立てて管理する厚紙でできたカードをいう。

(16) 完結 事案の処理を要しない文書にあっては供覧の終了を、事案の処理を要する文書で施行を要しないものにあっては決裁の終了を、施行を要するものにあっては施行の終了をいう。

(17) 保管 文書を各課の事務所内部で整理しておくことをいう。

(18) 保存 文書主管課が文書を書庫において整理しておくことをいう。

(19) 移し換え 年度末に基準キャビネット上段に収納している現年度文書の個別フォルダー等を棚卸しし、下段に移すことをいう。ただし、下段に移しきれない場合は、各課内部の他の保管場所に移すことも可能とする。

(20) 置き換え 年度末に基準キャビネット下段に移し換えされていた前年度文書の個別フォルダー等を棚卸しし、各課の事務所内の保管から書庫へ置き換える作業をいう。

(21) 引継ぎ 置き換えの際、保存年限別に分けた保存箱やファイル基準表等を総務課へ移管する手続をいう。

(文書の形式)

第3条 条例、規則、告示、その他の公文書の形式は砥部町公文例規程(平成17年砥部町訓令第8号)の定めるところにより処理しなければならない。

(事務処理の原則)

第4条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 事務の処理に当たっては、当該事案に係る決裁権者等は、当該処理すべき事案に関する処理方針、注意事項等について指示することを原則とする。

(文書取扱いの原則)

第5条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。

2 文書は、正確に、分かりやすくすることを基本として作成しなければならない。

3 文書は、公文書の開示に伴い、町民の利用に役立つように適切に管理しておかなければならない。

(文書主管課長の職責)

第6条 文書主管課長は、文書事務が適正かつ迅速に行われるように常に文書事務に関し必要な調査を行い、その指導、調整及び改善に努めなければならない。

(課長の職責)

第7条 課長は、常に所属の職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。

(文書管理責任者)

第8条 課における文書管理の指導、改善及び維持発展を図るため、各課に文書管理責任者を置く。

2 文書管理責任者は、課長が指名した者をもって充て、毎年4月に文書主管課長へ報告するものとする。

3 文書管理責任者は、課長の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 起案文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 文書の編さん及び引継ぎに関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) ファイリングシステムの指導、管理、改善、運用及び維持発展に関すること。

(7) ファイル基準表の作成に関すること。

(8) その他文書事務の管理に関すること。

第2章 文書の収受及び配付

(収受及び配付手続)

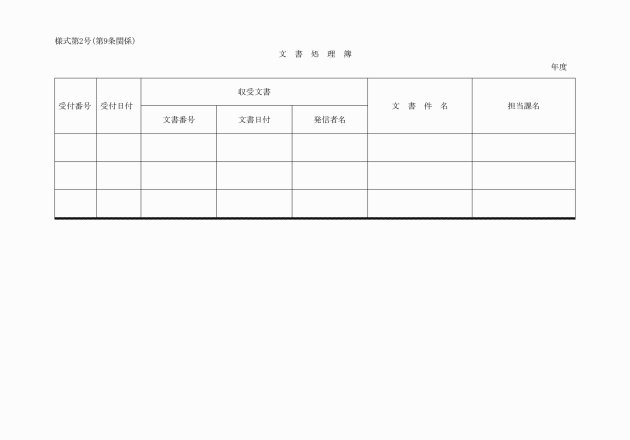

第9条 文書主管課に到達した文書は、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

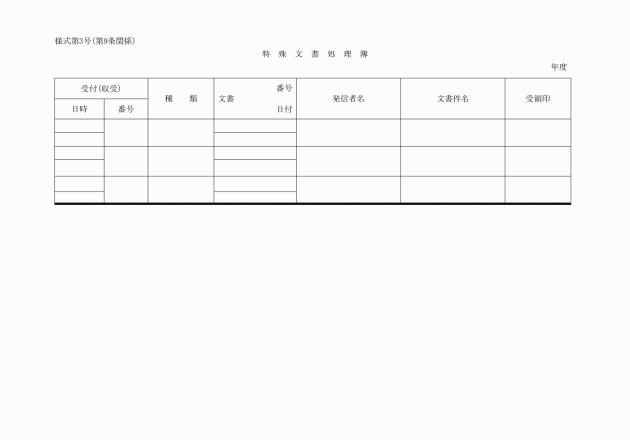

(2) 親展文書 開封しないで特殊文書処理簿(様式第3号)に所要事項を記入し、名あて人に配付する。また、親展等の表示はないが、開封した結果その内容が親展文書と同等であると認められるものは、親展文書と同様に処理するものとする。

(3) 電報 開いて特殊文書処理簿に所要事項を記入し、名あて人に配付する。

(4) 書留郵便物 開封しないで特殊文書処理簿に所要事項を記入し、主務課に配付する。

(5) 金券、現金、有価証券等 開封しないで特殊文書処理簿に所要事項を記入し、主務課に配付する。文書主管課職員及び主務課職員合わせて2人以上の立会いの上、封筒を開封して金額を確認し、金額欄にその額を記入する。

(6) 自動車便等による荷物 主務課に配付する。

(7) その他の文書 主務課に配付する。

4 文書主管課に到達した文書のうち、文書主管課において収受する文書以外の文書は、直ちに主務課に配付しなければならない。

7 2以上の課に関係ある文書又は配付すべき課が明らかでない文書については、文書主管課長は、その関係の最も深い課に配付するものとする。

8 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係する文書を収受したときは、最初に収受した者が当該文書の余白に収受の時間を明記し、その部分に認印を押し、封筒はこれに添付するものとする。

9 郵便料金の未払又は不足の文書が到達したときは、文書主管課長が収受することが適当であると認めたときに限り、その未払又は不足の料金を支払って収受するものとする。

(勤務を要しない時間に到達した文書の収受)

第10条 勤務を要しない時間に到達した文書の収受については、前条の規定にかかわらず、当直員が受領し、当直終了後文書主管課長に引き継ぐものとする。

(文書の返付)

第11条 第8条の規定により配付を受けた文書で主務課の所管に属しないものがある場合は、直ちに文書主管課に返付しなければならない。

第3章 文書の処理

(処理の方針)

第12条 主務課長は、回付された文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して担当に配布し、速やかにその処理をさせなければならない。

(供覧)

第13条 文書のうち処理を要しないものは、その余白に「供覧」と記入して関係者の閲覧に供しなければならない。

(親展文書の処理)

第14条 親展文書(親展扱いのものを含む。)は、名あて人自ら処理する場合のほかは、主務課において処理するものとする。ただし、重要又は異例と認められるものは、上司の指示を得て、その指示により速やかに処理するものとする。

(即日起案の原則)

第15条 起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により、調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ主務課長の承認を得るものとする。

(起案)

第16条 起案は、特に定めるものを除き、起案用紙(様式第6号)を用いて行うものとする。

2 町長の決裁を受けるべき事案で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、町長の処理方針を確認のうえ、起案しなければならない。

3 参考として特に記載を要する事項は、本案の後に「参考」と朱書し、その要領を記入するほか、関係書類を全部添付しなければならない。

4 軽易な事案に係る起案は、起案用紙を用いず、付せんを用い、又は文書に余白がある場合は、その余白を利用して行うことができる。この場合においては、決裁押印欄を設けて伺い文を当該余白に朱書しなければならない。

5 文書は、すべて未決、既決に区分して整理し、未決文書は完結に至るまでこれを一括して常にその経過を明らかにしておき、完結文書は、定められた順序に従って整理するものとする。

(文書管理責任者の文書審査)

第17条 起案文書は、文書管理責任者の審査を受けなければならない。ただし、文書管理責任者が不在で、かつ、緊急を要する場合は、主務課長の審査を受けるものとする。

2 文書管理責任者は、起案文書の審査に当たっては、前条の規定に基づき審査し、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(回議)

第18条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

(合議)

第19条 起案の内容が他の課の事務に関係がある場合は、主務課長に回議後、当該起案文書を関係ある課長等に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、主務課長と協議して調整するものとし、整わないときは、意見を付しておくものとする。

(回議又は合議に当たっての注意すべき事項)

第20条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、当該起案文書の内容を十分に検討した上で、その所定の箇所に押印し、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。

2 決裁規程に基づき専決又は代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に専決又は代決と記載して認印し、後閲を要するものについては、後閲と記入しておかなければならない。

3 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

4 起案文書の内容が秘密を要するもの、特に急を要するもの又は重要若しくは異例に属するものは、主務課長その他の責任者が持ち回り、回議又は合議しなければならない。この場合において、秘密を要する起案文書にあっては、その内容が他に漏れないようにしなければならない。

5 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき又は廃案になったときは、主務課長は、合議済みの関係課長にその旨を通知しなければならない。

(法規文書等の審査)

第21条 次に掲げるものの起案文書は、主務課長の回議を受けた後、文書主管課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則等法制的な審査を要するもの

(2) 議決事件に係る議会提出議案(予算及び決算に係るものを除く。)

(3) その他の文書で重要又は異例のもの

(議案の処理方法)

第22条 町議会に提出する議案は、主管課で起案し、定例会の前月の1日までに決裁を受けるよう努めなければならない。ただし、臨時会を招集して提案する必要があるときは、その旨を事前に文書主管課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により議案に係る決裁済みの起案文書は、文書主管課長に回付しなければならない。

3 文書主管課長は、前項の規定により回付を受けたときは、速やかに、提案の手続をしなければならない。

(決裁年月日の記入)

第23条 町長及び副町長の決裁済み文書にあっては文書主管課において、主務課長の決裁済み文書にあっては主務課において、それぞれ文書管理責任者が、速やかに、決裁年月日を記入しなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(決裁文書の浄書)

第24条 決裁文書の浄書は、原則として主務課において行うものとする。ただし、文書主管課長が特に認めたものについては、文書主管課において浄書するものとする。

(一般文書の記号及び番号)

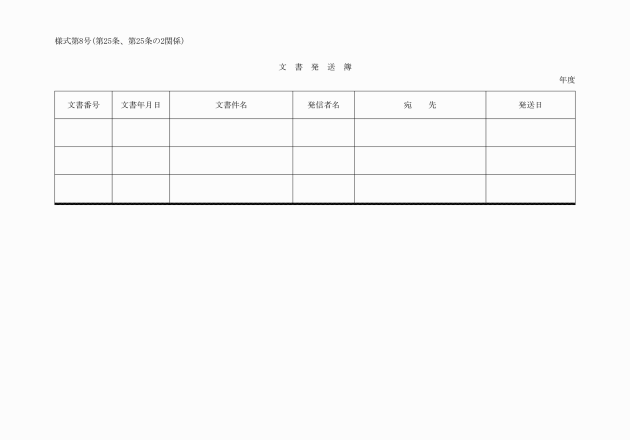

第25条の2 文書には、文書記号、文書番号及び日付を付して処理しなければならない。

2 文書の記号は、会計年度、町名及び主管課を表す略号とし、番号は、主管課ごとに会計年度による一連番号を記載し、文書発送簿により管理する。

3 同一書類の文書のうち主務課長が必要と認める同一件名の文書については、あらかじめ、同一件名のものごとに一の番号を定め、当該番号ごとに枝番を表示することができる。

(1) 証明、表彰等に関する文書

(2) 庁舎内部(出先機関を含む。)又は各課相互間においてのみ施行する文書であって、簡易な文書

(3) 法令等の規定により文書処理簿に代わるものに記載することとされている文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、主務課長が適当と認める文書

(発信者名)

第26条 発送する公文書は、番号年月日を記入し、町長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、決裁権限を有するものの職及び氏名又は町名を用いることができる。

2 庁内文書は原則として課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

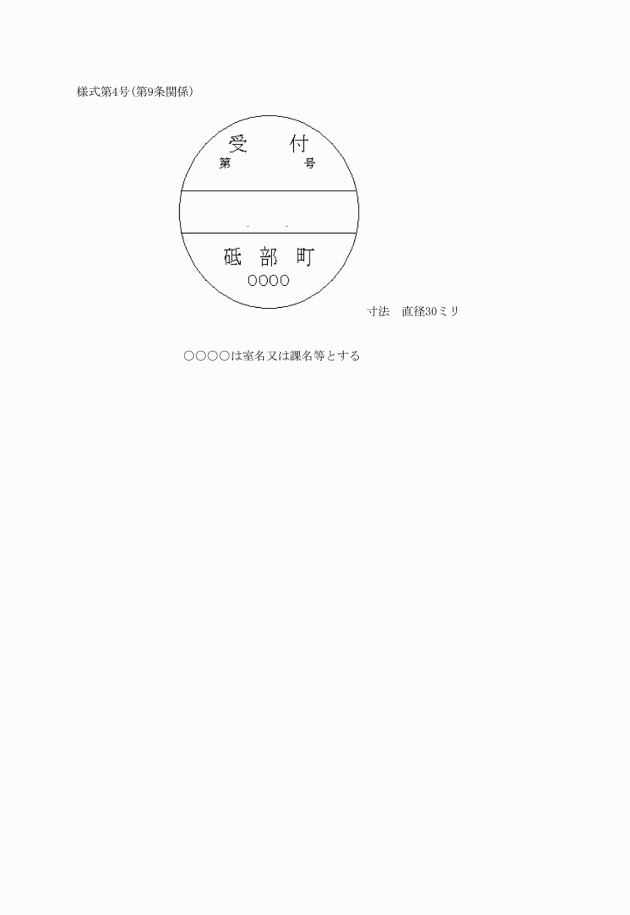

(公印の押印等)

第27条 施行する文書は、砥部町公印規程(平成17年砥部町訓令第9号)、砥部町議会事務局処務規程(平成17年砥部町議会訓令第1号)、砥部町教育委員会公印規程(平成17年砥部町教育委員会訓令第3号)、砥部町農業委員会処務規程(平成17年砥部町農業委員会訓令第3号)、砥部町上下水道事業管理規程(令和4年砥部町企業管理規程第10号)の規定に基づき公印を押印しなければならない。

(1) 通知、照会等に係る文書で軽易なもの

(2) 諸規程等の送付状

(3) 図書類の寄贈状

(4) 記念行事及び催物の招待状等

(5) その他あらかじめ省略することを認められたもの

3 前項の規定により公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄に表示をしなければならない。

(文書の発送)

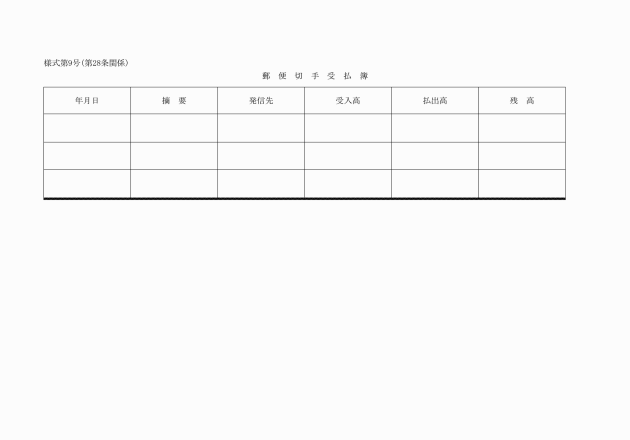

第28条 主務課において文書、小包等を発送しようとするときは、退庁時間3時間前までに文書主管課に送付しなければならない。

2 文書主管課は、郵便切手受払簿(様式第9号)を備え郵便切手の受払いを明確にしなければならない。

3 郵便で発送する必要のないものは文書主管課において送達する。特に重要なものは、受領印を徴さなければならない。

4 急を要する事件であって服務時間外のため前各項の規定によりがたいときは、これを省略することができる。ただし、翌日速やかに所定の手続をしなければならない。

(発送文書の処理)

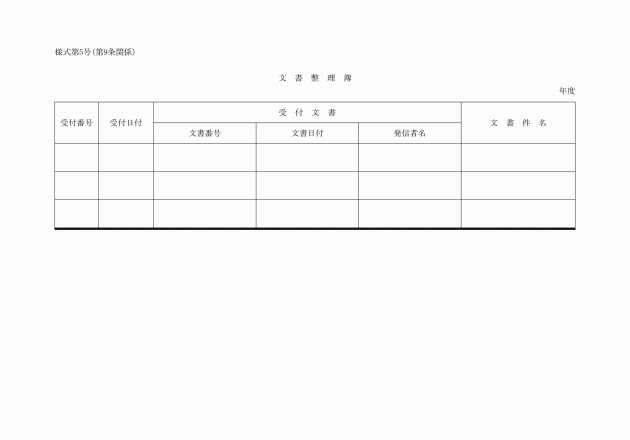

第29条 文書の発送を終わったときは、起案文書に発送年月日を記入し、文書処理簿に必要な事項を記入しなければならない。

第5章 文書の編さん保存

(文書の管理)

第30条 文書は、ファイリングシステムにより管理する。

(文書の保存年限)

第31条 文書の保存年限は、特に定めのあるものを除き、次の5種とし、その区分は別表によるものとする。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した翌年度の4月1日から起算する。

(文書の整理)

第32条 文書の整理は、各課を単位として基準キャビネット内にフォルダーで行う。分類は、似たもの同士の個別フォルダー等を一まとめにし、その前に第2ガイドを立て、第2ガイドの似たもの同士を一まとめにし、その前に第1ガイドを立てることにより行う。ただし、フォルダーによる整理が困難な簿冊等の台帳類においては、事務所内の他の場所に置くものとし、簿冊等の対象に応じた適当な形態により整理し、基準キャビネット内の対応する場所に、所在確認カード(様式第10号)を立てるものとする。

2 フォルダーには、原則としてその耳の部分に文書の所属年度、タイトル、保存年限を記入するものとする。また、フォルダーによる整理が困難な簿冊等の台帳類においても、その背表紙に第1ガイド名、第2ガイド名、所属年度、タイトル及び保存年限を記入するものとする。

(常用文書)

第33条 主務課は、前々年度以前の完結文書であるが、日常の業務において、極めて活用頻度の高いものを常用文書として、フォルダーの耳の所属年度の次に「(常)」印を入れ現年度扱いすることができる。

(継続文書)

第34条 主務課は、各種管理台帳、例規その他これらに類する文書(資料的なもの)のファイルを、所属年度、保存年度、保存年限を設定しないで、中身の文書等を随時差替えながら、常に有効かつ最新のものにし、継続的に事務室内で保管することができる。

(ファイル基準表)

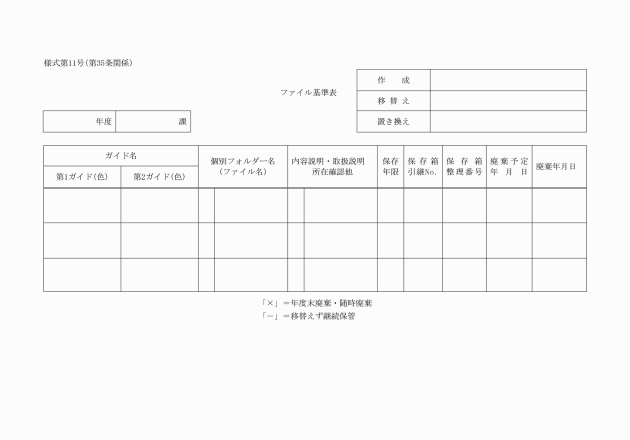

第35条 主務課において処理された文書は、発生から保存し廃棄に至るまで体系的に管理する必要があるため、基準キャビネット内の配列に従って第1ガイド、第2ガイド、個別フォルダー名、内容説明等の欄にタイトルをそのまま転記し、ファイル基準表(様式第11号)を作成しなければならない。

2 主務課は、年度末にすべての個別フォルダー等が確定した時点で、ファイル基準表を移し換えのための棚卸し原票として作成し、原則として作成後1年間は主務課で原本を保管するものとする。

3 ファイル基準表の管理は、文書管理責任者が行うものとする。ただし、個別フォルダー等の作成及び管理は、主務課の個々の職員が行うものとする。

(文書目録)

第36条 主務課において作成されたファイル基準表は、文書編さん保存のための文書目録として使用するものとする。

(文書の保管)

第37条 主務課は、現年度文書、常用文書、継続文書及び文書発生年度末から1年以内の文書を対象に基準キャビネット内にフォルダーで保管するものとする。ただし、フォルダーによる保管が困難な簿冊等の台帳類においては、各課の事務室内の他の場所で保管できるものとする。

2 文書の保管期間は、文書が完結した翌年度の4月1日から1年間とする。

(文書の移替え)

第38条 主務課は、文書管理責任者の指示のもと、4月末日までに、現年度に発生した文書のうち年度末までに完結した文書の個別フォルダー等を対象に基準キャビネット上段より下段へ移替え保管を行うものとする。

2 移替えは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 作業中は個別フォルダー等の文書の精査を行い、保存の必要性のない文書やフォルダーを廃棄すること。

(2) 個別フォルダー等を廃棄することとなった場合、ファイル基準表の廃棄年月日欄に日付を記入するとともに保存年限欄には×印を記入すること。

(3) 完結した文書の個別フォルダー等は、ファイル基準表の保存年限欄に保存年限を記入し、下段に移し保管すること。

(4) 未完結の個別フォルダーや常用文書の常用フォルダーは、保存年限欄に横棒「―」を記入し、一時収納箱に入れておき後に新年度文書の個別フォルダー等を上段収納するときに戻すこと。

(5) 文書管理責任者は移替え作業が終わった後、ファイル基準表の移替え欄に日付を記入し、文書主管課に写しを1部提出すること。

(文書の置き換え)

第39条 主務課は、文書管理責任者の指示のもと、4月末日までに、基準キャビネット下段等に保管していた保存年限起算日より1年間を経過した前年度分の個別フォルダー等を上段に収納していた常用文書の常用フォルダーのうち新年度において更新の必要のないものを対象に、置き換え作業を行うものとする。

2 置き換えは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 書庫へ引き継ぐための文書保存箱(以下「保存箱」という。)を保存年限別分(3年、5年、10年、永年)と一時収納用分の5箱準備し、箱表面の所定記載欄に年度、保存年限、課名及び引き継ぎ番号を鉛筆で記入すること。また、保存箱は各課を単位とし、係毎に作成しないこと。

(2) 1年保存の文書の個別フォルダー等を廃止すること。ファイル基準表の廃棄年月日欄には、実際に廃棄する日付を記入すること。

(3) 引き継ぎ対象の文書の個別フォルダー等を、該当する保存年限の保存箱に収納しながらファイル基準表の保存箱引継No.欄に番号を記入すること。

(4) 基準キャビネット上段に収納していた常用文書フォルダーのうち、常用扱いを解除したもので保存年限が満了していないものは、下段の前年度個別フォルダー等と一緒に引き継ぎ、残保存年限の直近上位の保存年限の保存箱に収納し、ファイル基準表の引継No.欄に収納した保存箱の番号を記入すること。

(5) 文書管理責任者は、保存箱にすべての引き継ぎ対象の個別フォルダー等の収納が終わったら、ファイル基準表の内容と一致しているか確認をし、置き換え欄に日付を記入すること。その後、主務課長の承認を得てから、ファイル基準表の写しを1部作成し文書主管課へ提出すること。

(6) 保存箱の書庫への引き継ぎは、文書主管課において、前号で提出を受けたファイル基準表の写しと各課で一時保管している保存箱の状況等を確認し取りまとめした上で、文書主管課の指定する日に文書主管課職員と主務課の文書管理責任者により行うこと。

(7) 文書主管課は保存箱を書庫へ引き継いだ後、先に提出を受けたファイル基準表中の保存箱整理番号欄に箱を置いた書庫の棚番号を記入し、その写しを主務課に配付する。なお、保存箱整理番号を記入したファイル基準表は、文書主管課にて原則永年保存とすること。

(文書の保存)

第40条 文書の保存は、主務課により置き換えられた保存箱を対象に文書主管課が行うものとする。

2 文書主管課は、それぞれの保存箱の保存年限に従って、期間が満了するまでの間、庁舎内書庫等において保存する。ただし、役場庁舎外の施設等の保存箱については、おのおの施設内の書庫等において、保存年限別に期間が満了するまで保存するものとする。

(保存書庫)

第41条 文書主管課は、保存箱の発生量等を考慮した書棚の割振り、書庫の保守及び点検等を行う。

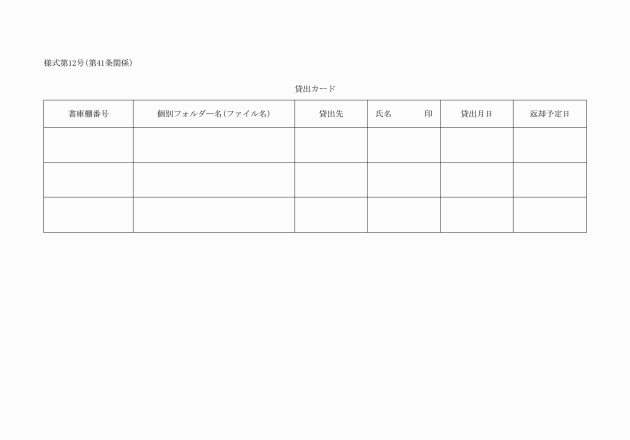

2 書庫内にある保存文書を利用する場合は、貸出カード(様式第12号)に所定事項を記入し、文書主管課の確認を受けなければならない。

(保管文書の廃棄)

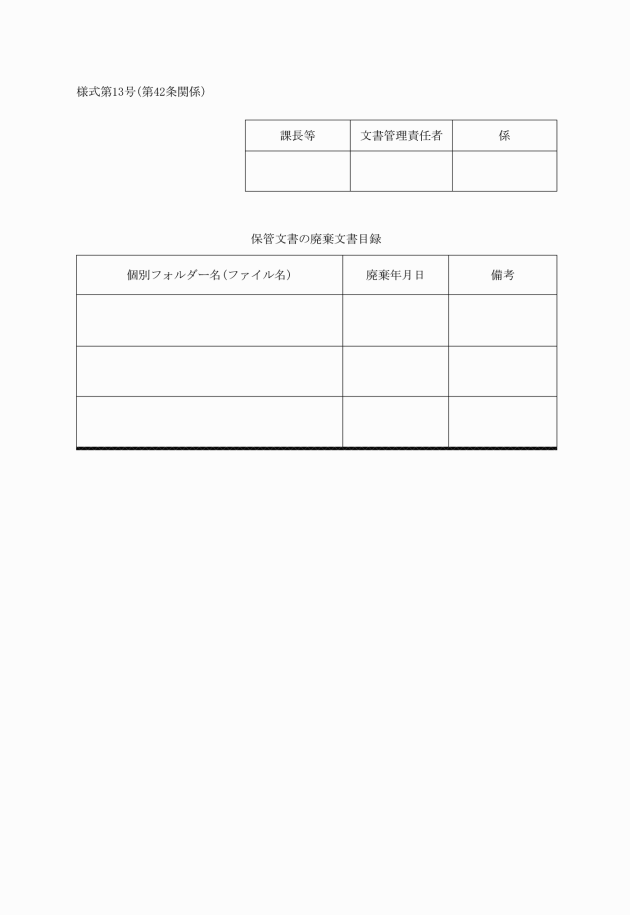

第42条 保管文書(保存年限が1年のものに限る。)の廃棄は、4月末までに、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 主務課は、文書の置き換え作業時に、前年度ファイル基準表の保存年限欄を参考に1年と記入されている保管文書の個別フォルダー等について洗い出しを行い、内容等を再度確認すること。

(2) 廃棄する場合、主務課の文書管理責任者は、前年度ファイル基準表の廃棄年月日欄に、実際に廃棄する日付を記入するとともに、廃棄文書目録(様式第13号)を作成し、主務課長に確認印を得た後処分すること。

(3) 文書管理責任者は、廃棄を終えた廃棄文書目録の写しを1部文書主管課に提出すること。

(保存文書の廃棄)

第43条 保存文書の廃棄は、保存期間が終了した翌年度の4月末までに、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 文書主管課は、保存期間の終了した文書を、既に提出を受けていたファイル基準表により抽出し、その一覧表と書庫より取り出した保存箱を主務課に配付すること。

(2) 主務課は、文書管理責任者の指示のもと、前号の一覧表により文書の個別フォルダー等の内容を確認し、保存期間延長の必要が生じたものは、改めた廃棄予定年月日を記入し、それ以外は廃棄するため文書主管課に引き渡す日付を記入すること。なお、記入済みの一覧表は、1部写しを文書主管課に提出すること。

(3) 主務課は、前号で作成した一覧表をもとに、継続保管しているファイル基準表の該当箇所の訂正をすること。

(4) 文書主管課は、第2号で提出された一覧表をもとに、既に提出を受けていたファイル基準表の該当箇所を訂正すること。

(5) 第2号により文書主管課に引き渡し廃棄する文書の個別フォルダー等の中に、秘密を要する等機密にすべきものがある場合、それらについては、別に指定する場所に一時保管するものとし、後日一定量貯まった段階で文書主管課において処分すること。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の砥部町役場処務規程(昭和42年砥部町訓令第12号)及び砥部町文書編さん保存規程(平成14年砥部町訓令第3号)(以下「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令等の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、合併前の訓令により保存されている公文書の保存期間については、なお合併前の訓令の例による。

附則(平成17年6月8日訓令第42号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成18年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成19年3月30日訓令第19号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町文書管理規程別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の砥部町文書管理規程別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。

附則(平成19年9月26日訓令第32号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成21年1月8日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第31条関係)

第1類 永年保存

(1) 条例、規則その他例規に関するもの

(2) 告示、公示に関する重要なもの

(3) 国等の行政機関からの令達、通知、往復文書等で特に重要なもの

(4) 町政の沿革及び町誌の編さん上必要な資料のうち重要なもの

(5) 町及び字の配置分合、境界及び名称変更に関するもの

(6) 町議会の会議録、議決書等その他特に重要なもの

(7) 公有財産の取得、管理及び処分等に関する書類のうち重要なもの

(8) 契約に関する書類のうち重要なもの

(9) 不服の申立、審議の請求、訴訟、調停、和解、あっせん、請願、仲裁及び登記に関する書類のうち重要なもの

(10) 重要な事業計画及びその実施に関する書類のうち重要なもの

(11) 調査資料及び統計資料等で特に重要なもの

(12) 主要施設の設置及び廃止に関するもので重要なもの

(13) 予算、決算、出納及び財務に関する書類の重要なもの

(14) 町債及び借入金に関するもので特に重要なもの

(15) 職員の身分、進退、賞罰、任免等人事に関する書類のうち特に重要なもの

(16) 事務引継に関するもので重要なもの(町長、副町長、会計管理者)

(17) 褒賞、表彰及び儀式に関するもので重要なもの

(18) その他永年保存の必要があると認められるもの

第2類 10年保存

(1) 告示、公告で永年保存の必要のないもの

(2) 通知、照会、回答に関する書類のうち重要なもの

(3) 町議会に関する書類で重要なもの

(4) 認可、許可又は契約に関するもの

(5) 予算、決算及び出納に関する帳票、証拠書類で重要なもの

(6) 職員人事に関する書類のうち重要なもの

(7) 原簿及び台帳で重要なもの

(8) 官公庁への調査、報告で重要なもの

(9) 町税及び税外諸収入に関する書類のうち重要なもの

(10) 工事及び物品等に関する書類のうち重要なもの

(11) 陳情書等で重要なもの

(12) 申請、報告及び届出に関する書類のうち重要なもの

(13) 補助金、交付金に関するもので重要なもの

(14) 寄付受納に関するもの

(15) その他10年保存の必要があると認められるもの

第3類 5年保存

(1) 照会、回答、報告、証明等に関するもの

(2) 町税その他の徴収に関するもの

(3) 工事又は物品に関する書類

(4) 陳情及び請願に関するもの

(5) 申請、報告及び届出に関する書類

(6) 補助金、交付金で10年保存以外のもの

(7) 金銭出納に関するもの

(8) 調査、統計等で永年保存以外のもの

(9) その他5年保存の必要があると認められるもの

第4類 3年保存

(1) 日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの

(2) 申請、報告及び届出に関する書類のうち軽易なもの

(3) 通知、照会、回答、証明に関する書類のうち軽易なもの

(4) 予算編成に関する書類

(5) 物品の売買契約に関するもの

(6) その他3年保存の必要があると認められるもの

第5類 1年保存

(1) 軽易な願、届出等の往復文書で、後日参照を必要としないもの

(2) 台帳に登録した申請書及び届書

(3) その他1年保存の必要があると認められるもの