子宮頸がん予防ワクチンの接種

接種を希望する場合は、ワクチンの内容に関する下記の説明やリーフレットなどをよく読み、ワクチン接種の有効性と接種による副反応を十分に理解した上で接種をしてください。

「予診票・接種券」は、小学6年生になった女子に4月下旬~5月頃送付します。

厚生労働省ホームページ「HPVワクチンに関するリーフレット」

積極的な勧奨差し控えにより接種機会を逃した人で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人は、令和8年3月末まで定期接種の対象年齢を超えて接種すること(キャッチアップ接種)ができます。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

定期接種の対象者

小学6年生から高校1年生の年齢に相当する女性

定期接種の期間

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間

標準的な接種期間

中学1年生となる年度内が予防接種法に基づき「標準的な接種期間」とされています。

(注意)定期接種の期間であれば、標準的な接種期間外であっても公費(無料)で接種できます。

キャッチアップ接種

キャッチアップ接種は令和7年3月末で終了予定でしたが、昨夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった人がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月末までに接種を開始した人は、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。

対象者

下記1.と2.に該当する人で令和4(2022)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までにHPVワクチンを1回または2回接種した人(ただし、任意接種を含めて過去に3回接種済みの人は対象となりません。)

- キャッチアップ接種対象者:平成9(1997)年4月2日から平成20(2008)年4月1日までに生まれた女性

- 平成20(2008)年度生まれの女子

キャッチアップ接種の期間

令和8年3月31日まで

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

費用

無料

HPVワクチンの種類

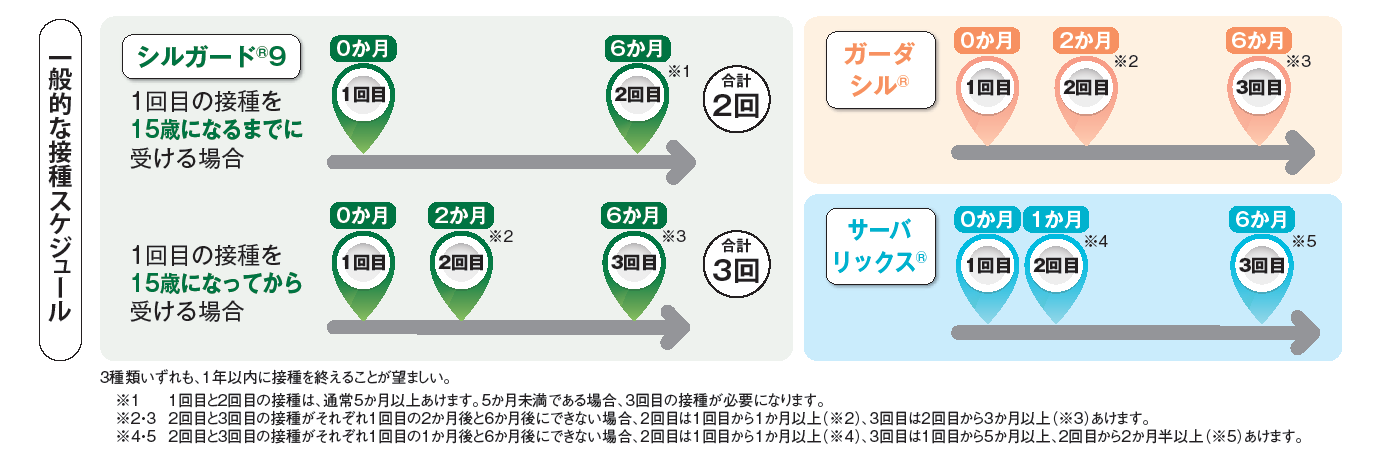

定期予防接種の対象となるHPVワクチンは、「サーバリックス」と「ガーダシル」と「シルガード9」(注釈)の3種類です。それぞれに効果と副反応が異なりますので、医療機関に相談の上、接種してください。

| ワクチン名 | 特徴 | 接種回数 | 標準的な間隔 |

|---|---|---|---|

| サーバリックス | HPV16型・18型の感染を防ぐ2価ワクチン | 3回 |

|

| ガーダシル | HPV16型・18型・6型・11型の感染を防ぐ4価ワクチン | 3回 |

|

| シルガード9(注釈) | HPV16型・18型・31型・33型・45型・52型・58型・6型・11型を防ぐ9価ワクチン |

|

|

接種場所

愛媛県内医療機関のうち、HPVワクチンの接種を実施している医療機関で接種ができます。接種には事前予約が必要です。

| 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |

|---|---|---|

| かどた内科 | 高尾田635番地2 | 089-957-3113 |

| 小泉小児科 | 拾町281番地2 | 089-958-0648 |

| 豊島医院 | 大南198番地2 | 089-962-2073 |

| 中川内科 | 高尾田51番地 | 089-956-0600 |

| 柳田医院 | 高尾田287番地 | 089-969-6300 |

| 山本クリニック | 宮内946番地 | 089-962-2036 |

愛媛県外の医療機関で接種する場合

愛媛県外の医療機関でHPVワクチンを接種する場合、接種費用に対する償還払い制度があります。

砥部町に住民登録のあるお子さまが、愛媛県外にお住いの場合にも、償還払いの手続きにより、お住まいの近くの医療機関で接種することができます。

制度の利用にあたっては、接種前に砥部町から依頼書の交付を受ける必要があります。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

接種にあたっての注意事項

予防接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがありますので、できるだけ保護者が同伴するようにしてください。

1回目に接種した同一のワクチンを2回目、3回目にも接種するようにしてください。

原則として完了まで同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、サーバリックスまたはガーダシルを1回または2回接種された方で医師と相談のうえ、途中からシルガード9に変更して残りの接種を完了することも可能です。

ワクチン接種後の副反応

- 局所反応:注射部位の疼痛(82.5から99%)、発赤(30.2から88.2%)、腫脹(25.4から78.8%)など

- 全身反応:軽度の発熱(5.6から5.8%)、倦怠感など

- 重篤な副反応:アナフィラキシー様症状(ショック症状、じんましん、呼吸困難など)、ギランバレー症候群、血小板減少性紫斑病、急性散財性脳脊髄炎(ADEM)など

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

HPVワクチンに関する相談窓口

ワクチン接種後、健康に異常があるとき

接種を受けた医師や、かかりつけの医師に相談してください。

医療体制

HPVワクチン接種後に生じた痛みや運動障害を中心とするさまざまな症状に対して、身近な地域で適切な診療を提供するため、愛媛県が協力医療機関を選定しています。

協力医療機関

愛媛大学医学部附属病院

電話番号:089-960-5322(総合診療サポートセンター)

協力医療機関で診療を受ける際には、かかりつけ医からの紹介が必要となりますので、まずは、かかりつけ医に相談してください。

詳しくは、愛媛県ホームページをご覧ください。

不安や疑問があるとき、困ったとき

総合相談窓口

愛媛県保健福祉部 健康増進課 感染症対策係

- 電話番号:089-912-2402

- 受付時間:8時30分から17時15分(平日)

教育に関する窓口

愛媛県教育委員会 保健体育課 教育指導グループ

- 電話番号:089-912-2980

- 受付時間:8時30分から17時15分(平日)

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談窓口

厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」

- 電話番号:050-3818-2242

- 受付時間:9時から17時(平日)

予防接種による健康被害救済制度

予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付(医療費等の給付)が行われます。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、砥部町保健センターにご相談ください。

制度の詳細は、下記リンクをご覧ください。

子宮がん検診(集団検診)

HPVワクチンを接種した後も、全ての子宮頸がんを予防できるわけではありません。

また、初期の子宮頸がんには自覚症状がありません。

砥部町では、20歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行っています。ワクチン接種と一緒に、定期的に検診を受ける習慣もつけましょう。

- 対象者:砥部町に住民登録のある20歳以上の女性

- 受診間隔:2年度に1回

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター(保険健康課 保健予防係)

〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1368番地

電話番号:089-962-6888

ファクス:089-962-6891

更新日:2025年05月02日