○砥部町財産管理規則

平成17年1月1日

規則第51号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 公有財産(第3条―第28条)

第3節 物品(第29条―第48条)

第4節 債権(第49条―第63条)

第5節 基金(第64条・第65条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町の財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 課等の長 次に掲げるものの長をいう。

ア 砥部町課設置条例(平成17年砥部町条例第7号)に定める課

イ 砥部町議会事務局

第2節 公有財産

(公有財産の統括)

第3条 財産管理担当課長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整統括をしなければならない。

2 財産管理担当課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し、必要があるときは、関係課等の長に対して財産の用途の変更、廃止又は所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(公有財産に関する事務)

第4条 課等の長は、その所管に属する行政財産に関する事務を行うものとする。

2 財産管理担当課長は、普通財産に関する事務を行うものとする。ただし、町長が財産管理担当課において財産を管理することが不適当と認めるときは、関係課に管理させることができる。

(公有財産管理事務の協議)

第5条 砥部町事務決裁規程(平成17年砥部町訓令第6号)に掲げる事項について、当該公有財産を所管する課等の長は、財産管理担当課長に合議しなければならない。

(取得前の処置)

第6条 課等の長は、公有財産を購入、交換、寄附その他の行為により取得しようとするときは、当該公有財産について、他の権利による制限又は特殊な義務の付随の有無を調査しなければならない。

2 課等の長は、取得しようとする公有財産に、他の権利による制限又は特殊な義務が付されている場合において、これらを排除する必要があるときは、当該所有者又は権利者にこれらを消滅させ、又はその他の処置をさせなければならない。

(財産の取得)

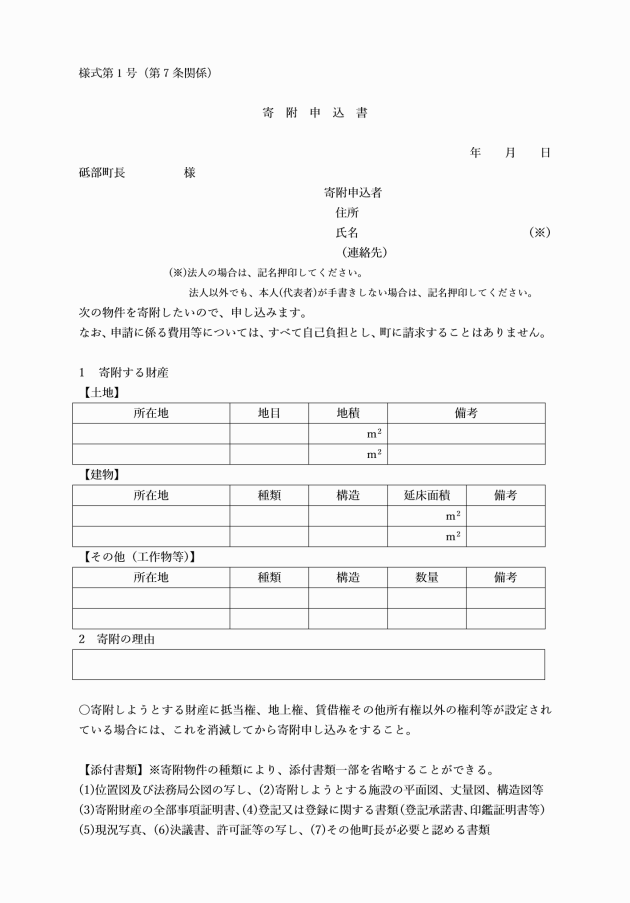

第7条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の性質等により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 財産の所在地

(3) 財産の種類、構造及び数量

(4) 財産の予定価格及び価格算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 予算額及び経費の支払科目

(7) 取得の方法(購入、交換、寄附等の別)

(9) 関係図面

(10) 登記事項証明書又は登録簿謄本

(11) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあってはその内容

(12) その他参考となる事項

(境界の標示)

第8条 課等の長は、土地を取得したときは、境界の標示をしなければならない。この場合においては、事前に隣接地の所有者等と協議し、その確認を得なければならない。

(登記又は登録)

第9条 課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第10条 取得した公有財産の代金は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録を要する公有財産については前条の規定による手続を完了した後に、その他の公有財産については引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体であるとき、又は契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(財産の管理)

第11条 課等の長は、公有財産を常に善良な注意をもって管理し、必要があるときは直ちに適切な措置をとるとともに、その所有の目的又は用途に従い最も効率的に運用しなければならない。また、次に掲げる事項に留意し、常にその現況を把握しておかなければならない

(1) 財産の維持、使用及び保全の状況

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産台帳及び関係図面等の整理

(財産台帳)

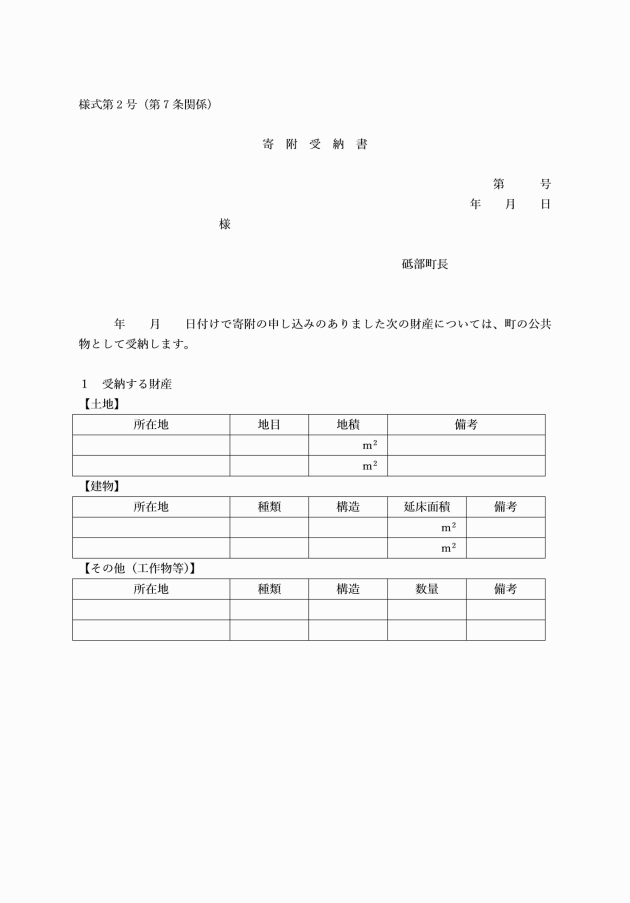

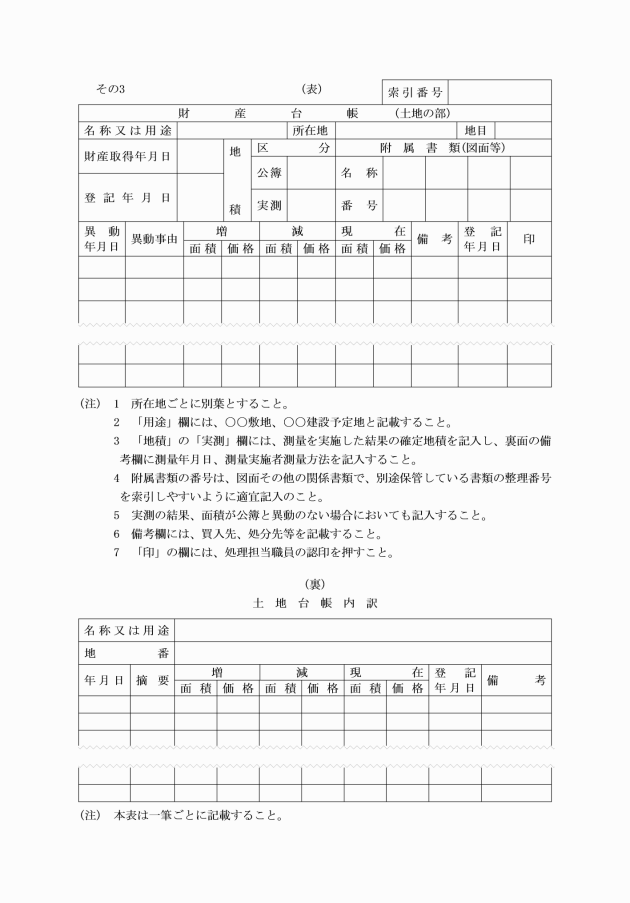

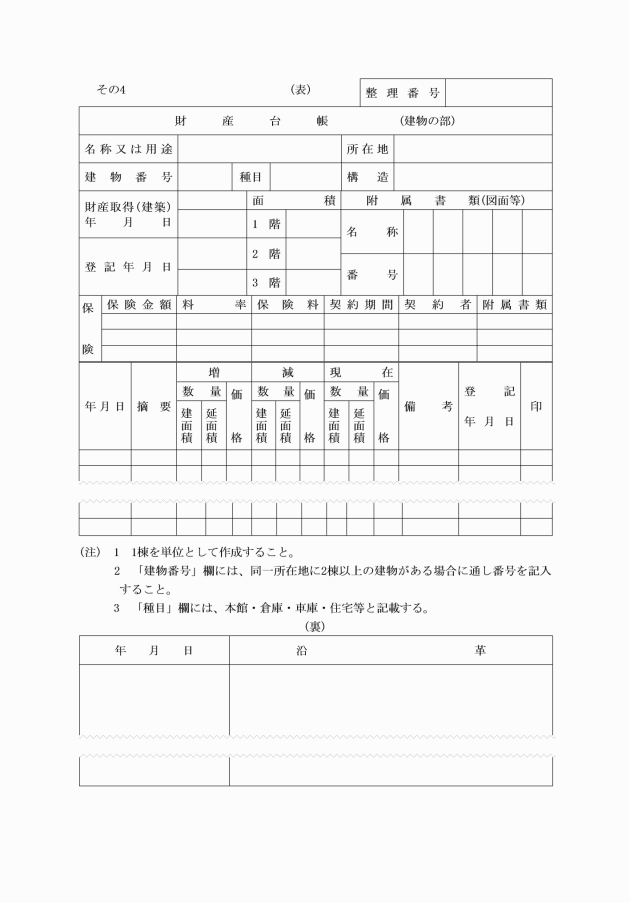

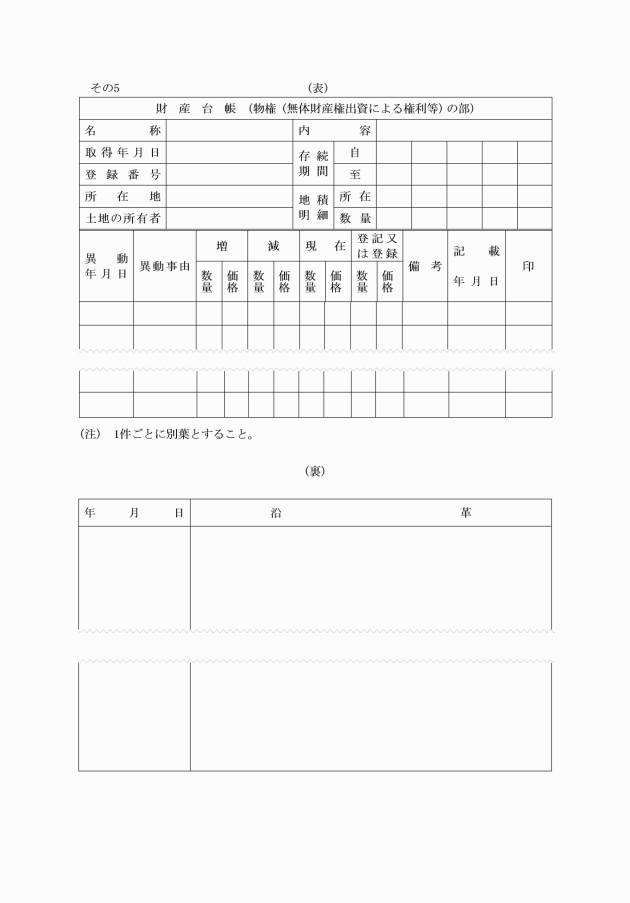

第12条 課等の長は、その管理する公有財産について、法第238条に規定する分類及び次に掲げる区分により財産台帳(様式第3号)を作成しなければならない。ただし、道路、橋梁、河川、海岸、港湾、漁港その他町長が定める公有財産については、この限りでない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(台帳の価格)

第13条 財産台帳に記載しなければならない価格は、購入に係るものは購入価格により、交換に係るものは交換当時における評定価格により、収用に係るものは補償金額により、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分により定めるものとする。

(1) 土地については、類似地の時価を基準として算定した額

(2) 建物、工作物、船舶その他の不動産及び動産(従物を含む。)については、建築費又は製造費

(3) 立木については、材積に単価を乗じて算定した額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、その取得価格

(5) 有価証券については、取得価格

(6) 出資による権利については、出資金額

(所管換え)

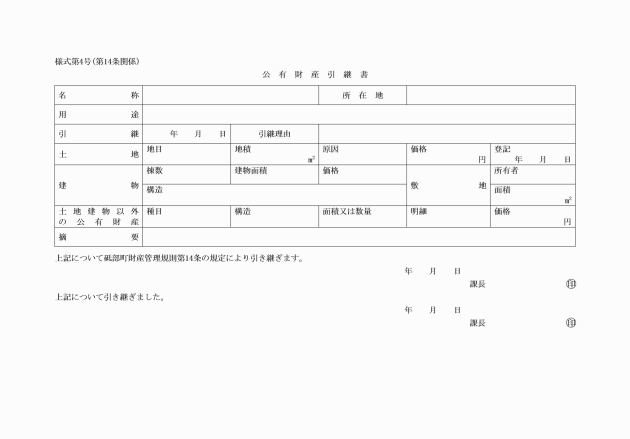

第14条 課等の長は、その管理する行政財産について所管換えをしようとするときは、公有財産引継書(様式第4号)に必要な事項を記入し、関係書類を添えて所管換えを受ける課長及び財産管理担当課長に通知しなければならない。

2 財産管理担当課長は、普通財産を行政財産としようとするときは、前項の規定に準じてその手続をしなければならない。

(損害保険)

第15条 課等の長は、その管理する公有財産について必要と認められるときは、町長の決裁を受けて損害保険に付さなければならない。

(行政財産の用途変更又は廃止)

第16条 課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、当該財産台帳の記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書類により、関係図面等を添付し、財産管理担当課長に引き継がなければならない。

(目的外使用の許可基準)

第17条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために厚生施設又は便益施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 運輸事業、上下水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に短期間供するとき。

(6) 通路、材料置場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(7) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(8) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、その用に供するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(目的外使用の許可期間)

第18条 目的外使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、その期間を5年以内とすることができる。

(1) 公の施設を利用する者のために食堂、喫茶室又は売店を設置するとき。

(2) 電気事業、電気通信事業その他公益事業に係る支持物等を設置するとき。

(3) 地下埋設物を設置するとき。

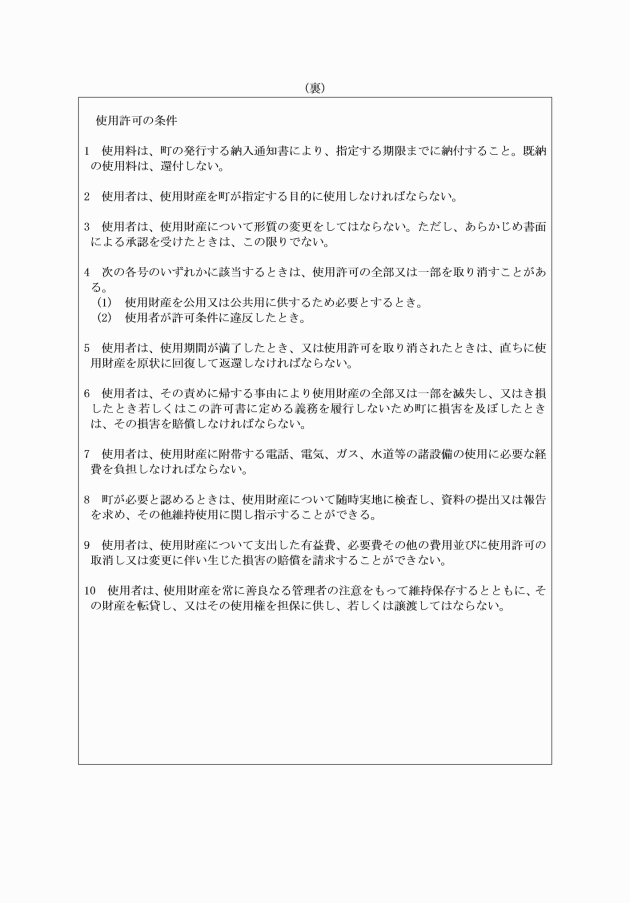

(目的外使用の許可申請等)

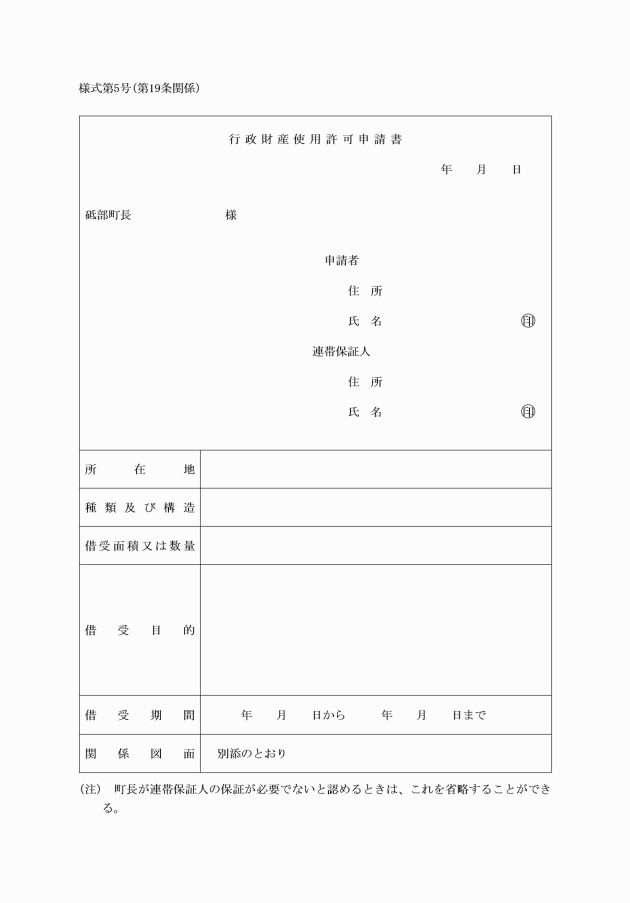

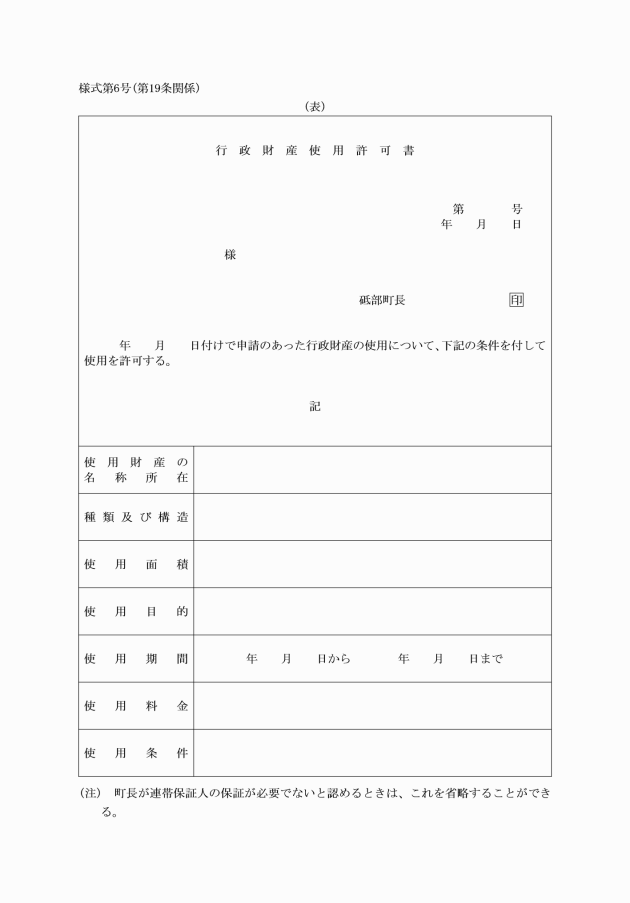

第19条 目的外使用許可を受けようとするものは、行政財産使用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、職員の駐車場使用に関する手続は、砥部町に勤務する職員の通勤用自動車の駐車に関する要綱(平成20年砥部町訓令第1号)によるものとする。

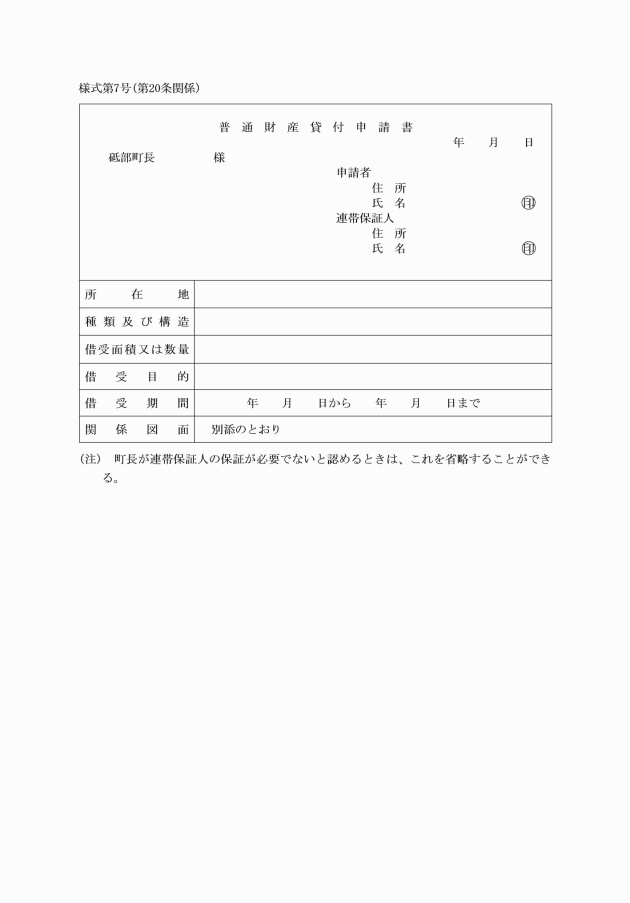

(普通財産の貸付け)

第20条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理担当課長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、町長の決裁を受けて貸付けを適当と認めるものについては、契約書により契約を締結しなければならない。

3 前項の契約書には、使用目的、貸付期間、貸付料金並びにその納入の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別の事情によりその必要がないと認められるときは、その一部の記載を省略することができる。

(1) 町において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができること。

(2) 借り受けた普通財産を他に転貸しないこと。

(3) 町長の承認を得たときを除くほか、借り受けた普通財産をその目的以外の用途に供し、又は原形を変更しないこと。

(4) 借り受けた普通財産を故意若しくは過失により荒廃させ、若しくはき損したとき、又は契約事項に違反したときは、町において契約を解消し、及びこれによって生じた損害の賠償を求め、又は原状に回復させることができること。

(5) 町長の承認を得て普通財産の原形を変更したときは、貸付期間の終了又は契約解除のときに、原状に回復させることができること。

(6) 維持修繕その他保存費用に関すること。

(7) 前各号のほか、必要と認められる事項

(普通財産の貸付期間)

第21条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 堅固な建物の所有を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 30年

(2) 普通の建物の所有を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地及びその定着物の貸付け 20年

(4) 前3号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年

(5) その他の普通財産の貸付け 5年

2 貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第22条 普通財産を貸付ける場合は、別に定める場合を除くほか、適正な価格により算出した額の貸付料を徴収しなければならない。

2 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(普通財産の担保又は保証人)

第23条 財産管理担当課長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、借受けをしようとする者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。

(普通財産の売払い等)

第24条 財産管理担当課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質により、その必要がないと認められる場合及び譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 売払い、又は譲与しようとする理由

(2) 財産の所在地

(3) 財産の種類、構造及び数量

(4) 処分の方法

(5) 契約書案

(6) 財産の売払い予定価格及び価格算定の根拠

(7) 予算計上額及び歳入予算科目

(8) その他参考となる事項

(普通財産の交換)

第25条 財産管理担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地

(3) 取得しようとする財産の種類、構造及び数量

(4) 交換に供する普通財産の台帳記載事項

(5) 取得しようとする財産及び交換に供する普通財産の見積価格並びにその算定の根拠

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 交換差金があるときは、予算額及び予算科目

(8) 交換しようとする財産の受渡しに要する費用の負担

(9) 相手方の承諾書又は契約書案

(10) 取得しようとする財産の関係図面及び登記簿又は登記事項証明書

(11) その他参考となる事項

(用途指定の処分)

第26条 財産管理担当課長は、一定の用途に供させる目的で普通財産を処分しようとするときは、相手方に対してその用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定することができる。

(売払代金の納付)

第27条 普通財産の売払代金及び交換差金は、登記又は登録をする前に、その他の財産にあっては引渡しをする前に納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けた者が国又は公共団体等である場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより利息を付し、5年以内の期間において分納又は延納の特約をすることができる。

3 前項の規定により分納又は延納の特約をする場合は、確実な担保を徴し、又は連帯保証人を立てさせなければならない。

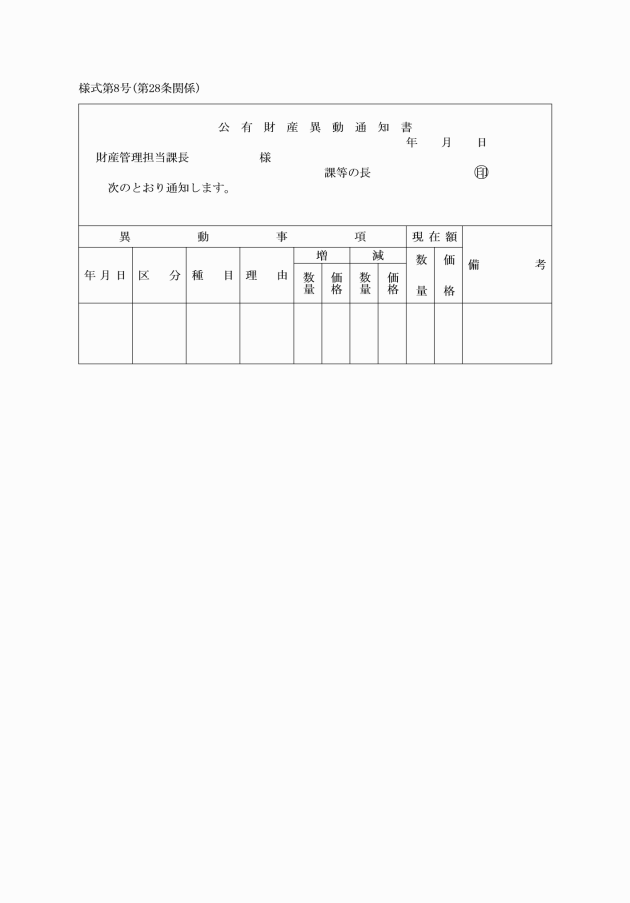

(公有財産の異動通知)

第28条 課等の長は、公有財産の取得、用途変更、廃止、売払い、譲与又は交換をしたときは、速やかに公有財産異動通知書(様式第8号)により財産管理担当課長に通知しなければならない。

2 財産管理担当課長は、公有財産に関する適正な記録管理を行うため会計管理者に対し、公有財産に関する増減異動の状況について、適宜通知しなければならない。

第3節 物品

(物品の分類)

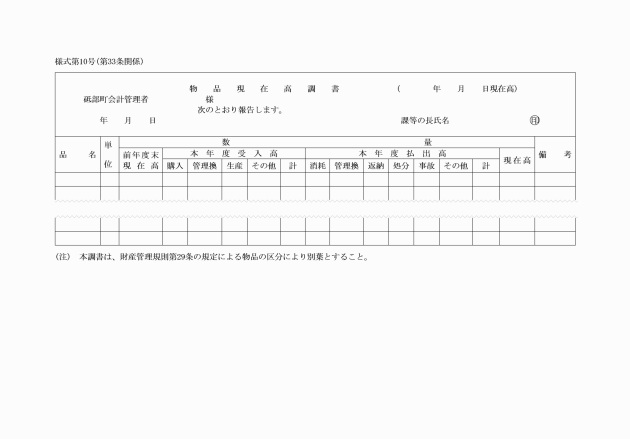

第29条 物品は、次に掲げるものに分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間(1年以上)にわたって使用できる物品で、その取得価格又は評価額が1万円以上のもの。ただし、1万円未満の物品であっても課等の長において備品として保管の必要があると認めたものはこの限りではない。

(2) 消耗品 使用によってその性質、形状が変質し、消耗し、及び損傷しやすいもの又は贈与を目的とするもの

(3) 生産物 原材料を用いて労力又は機械力により製作され、又は生産されたもの

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育を要するもの(実験用の動物を除く。)

(5) 原材料 工事又は作業等のため消費する素材又は原料

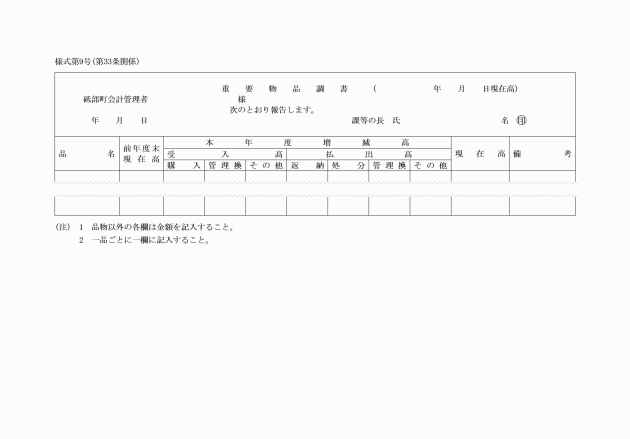

3 第39条第2項の記録金額が50万円以上の備品は、重要物品とする。

(所属年度)

第30条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、その出納を行った日の属する年度とする。

(使用物品の管理)

第31条 課等の長は、その所管に属する使用物品を管理しなければならない。

(保管の原則)

第32条 物品は、町の施設において常に良好な状態で使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、町の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、町以外の施設に保管することができる。

2 使用中の備品は、1品ごとに管理課名及び物品分類表による分類を表示して保管しなければならない。ただし、品質又は形態上これによることができないときは、その表示を省略することができる。

2 会計管理者は、毎年度末現在においてその保管に係る物品について現在高を調査し、前項の報告書とあわせて5月20日までに町長に報告しなければならない。

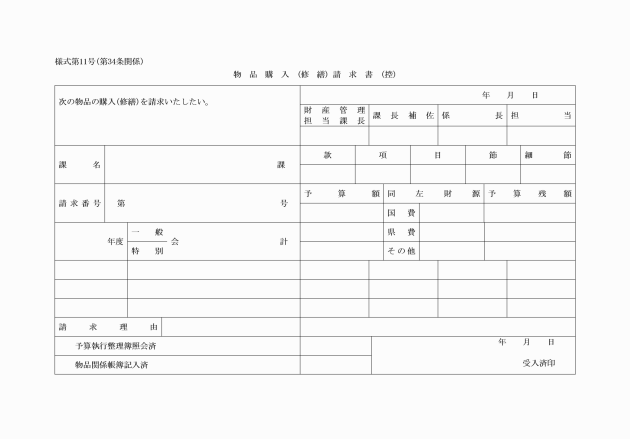

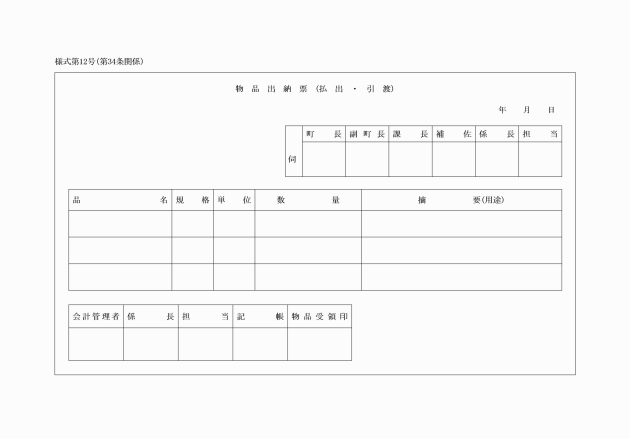

(購入又は修繕)

第34条 課等の長は、町長が別に定めるものを除くほか、物品を購入し、又は修繕しようとするときは、物品購入(修繕)請求書(様式第11号)により財産管理担当課長に請求しなければならない。

2 財産管理担当課長は、前項の規定により請求を受けた場合において、請求の内容その他必要な事項を審査し適当と認めたときは、町長の決裁を受け、購入又は修繕をするものとする。

3 財産管理担当課長は、物品の購入又は修繕について特に必要があると認めたときは、当該課等の長に購入又は修繕させることができる。

4 財産管理担当課長及びその他の課等の長は、物品の納入があったときは、物品出納票(様式第12号)により当該物品を会計管理者に引渡しをしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

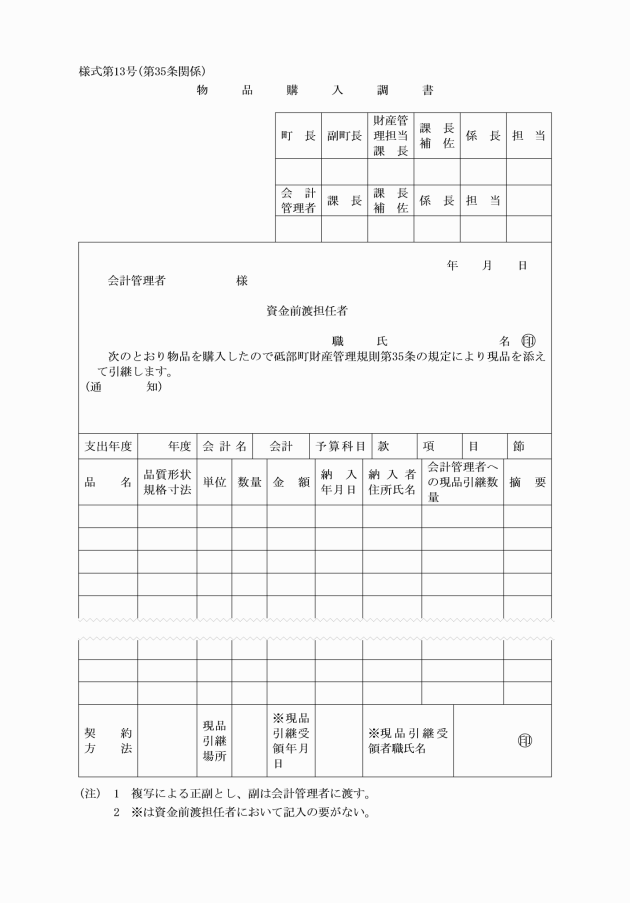

(資金前渡担任者による購入)

第35条 資金前渡担任者は、その購入に係る物品について物品購入調書(様式第13号)により所属課等の長に引き継ぐとともに、会計管理者及び財産管理担当課長に報告しなければならない。ただし、購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

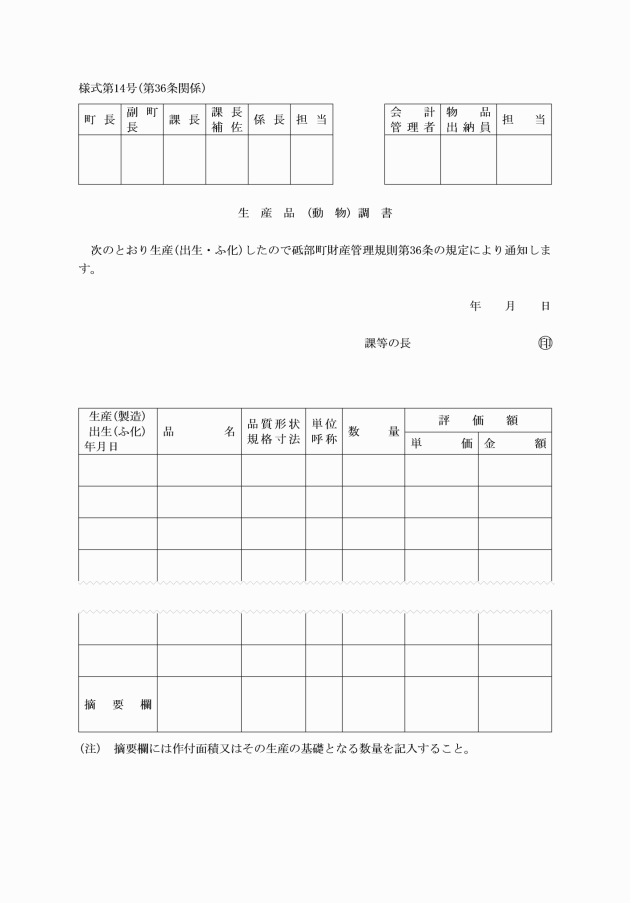

(生産品動物の報告)

第36条 課等の長は、物品を生産(製造及び加工を含む。以下同じ。)したときは速やかに、動物が出生し又はふ化したときは60日を経過した日以後遅滞なく、生産品(動物)調書(様式第14号)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、取得後直ちに消費する生産品及び出生又はふ化後60日以内にへい死した動物については、この限りでない。

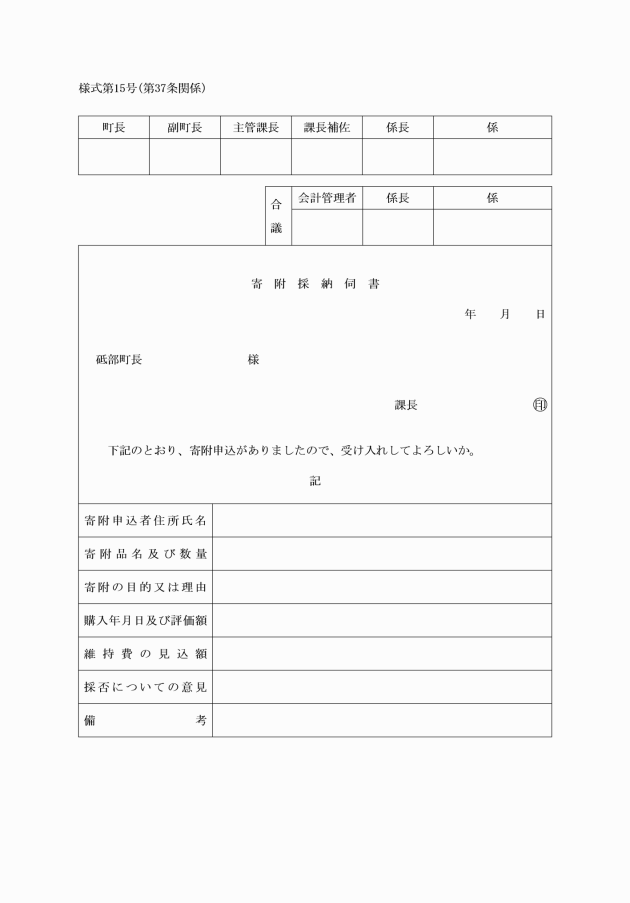

(寄附採納)

第37条 課等の長は、物品の寄附申込みがあったときは、次の事項を記載した寄附採納伺書(様式第15号)により、会計管理者に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附申込者の住所及び氏名

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

(物品の払出し)

第38条 課等の長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納表により会計管理者に払出しの請求をしなければならない。

(記録)

第39条 会計管理者及び課等の長は、物品(消耗品を除く。)の受払いをしたときは、その都度所定の帳簿に記録しなければならない。

2 前項の場合において、物品の記録金額は、購入の場合はその購入したときの価格、譲受け及び生産の場合はその事実の発生したときの譲受価格若しくは評価額又は管理換えの場合は管理換送付書に記載された価格によるものとする。

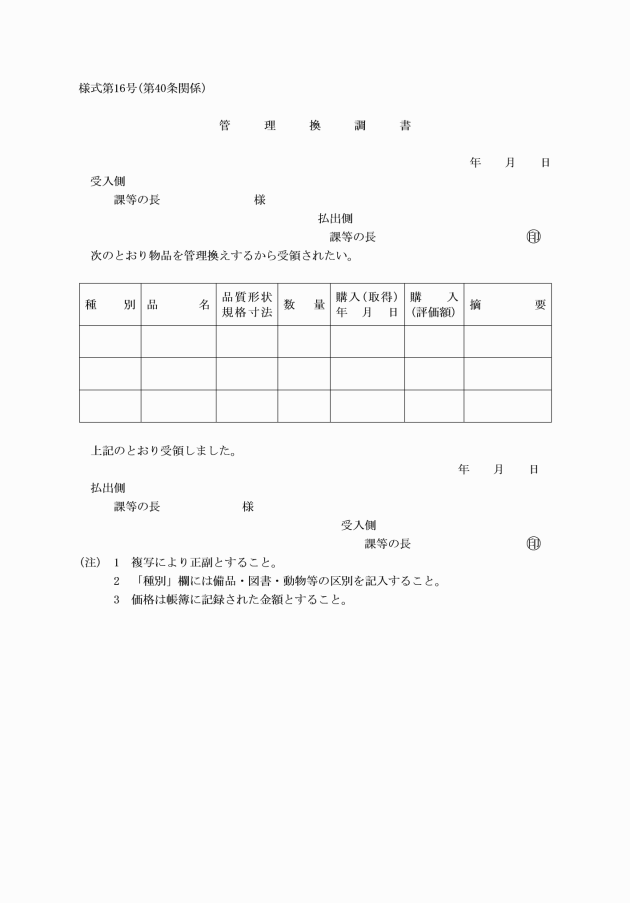

(管理換え)

第40条 課等の長は、物品の効率的な運用のため必要があるときは、関係課等の長と協議の上、その管理する物品について管理換調書(様式第16号)により、管理換えをすることができる。

2 課等の長は、前項の規定により管理換えをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

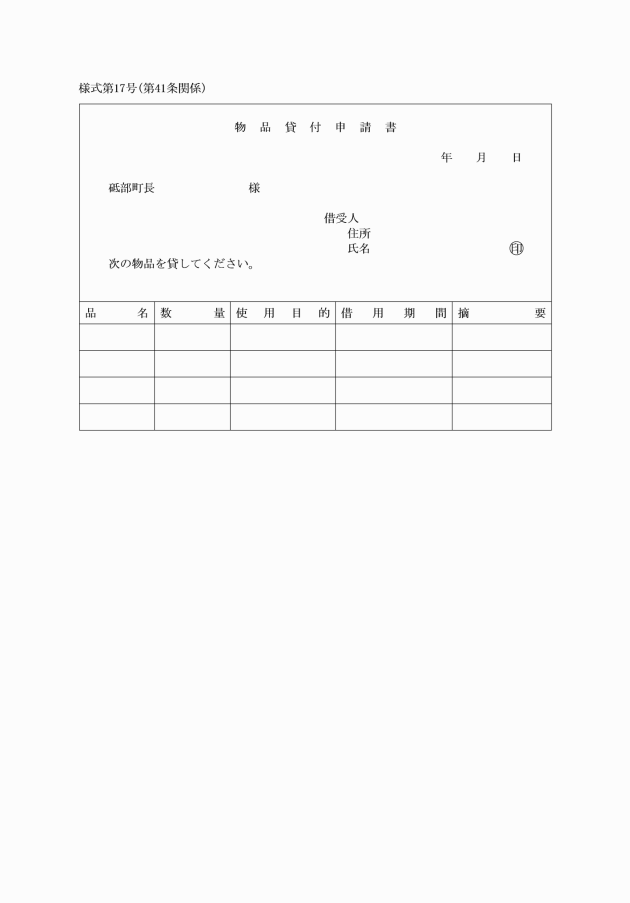

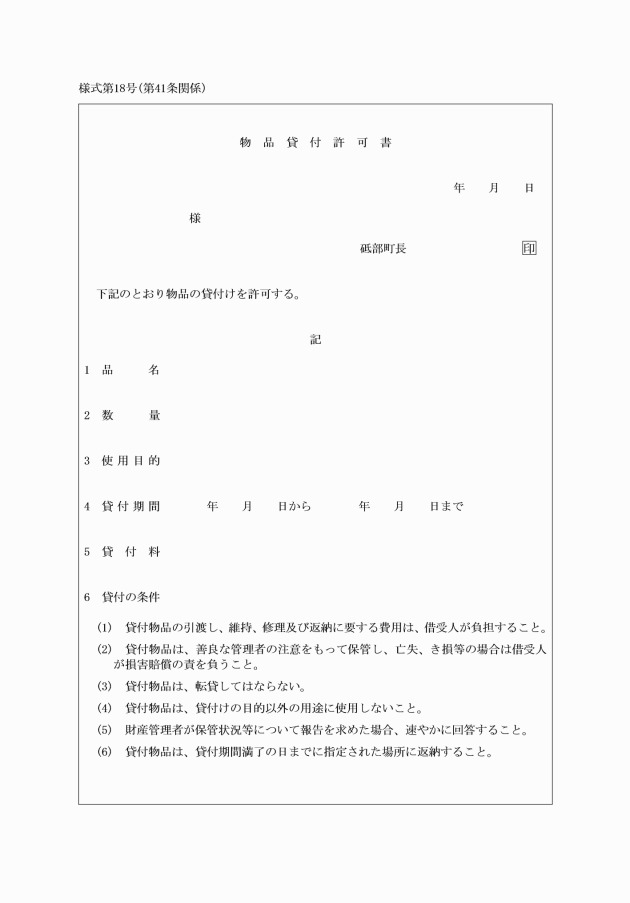

(物品の貸付け)

第41条 課等の長は、次の各号に該当する物品に限り、貸付けることができる。

(1) 貸付けを目的とする物品

(2) 貸付けても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められる物品

2 課等の長は、貸付けに当たっては、別に定めるものを除き、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 物品の引渡し、維持修繕又は返納に要する費用は、借受人が負担すること。

(2) 物品を他に転貸しないこと。

(3) 物品をその目的以外の用途に供し、又は物品の原形を変更しないこと。

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要と認められる事項

3 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、必要と認めるときは、期間を延長することができる。

4 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(物品の貸付料)

第42条 物品を貸付ける場合は、別に定める場合を除くほか、適正な価格により算出した額の貸付料を徴収しなければならない。

2 物品の貸付料は、前納させなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(不用の決定等)

第43条 課等の長は、使用の必要がないと認める物品又は使用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をし、会計管理者に合議の上、売却又は廃棄の処分をすることができる。

2 課等の長は、重要物品の不用の決定をしようとするときは、前項の規定にかかわらず事前に、町長の決裁を受けなければならない。

(交換)

第44条 課等の長は、砥部町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年砥部町条例第57号)第5条の規定により物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に合議の上町長の決裁を受けなければならない。ただし、物品の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換をしようとする理由

(2) 物品の品名、規格、数量及び記録金額

(3) 物品の現況

(4) 物品の評価額及び算定の根拠

(5) 交換の相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金があるときは予算額及び予算科目

(7) 物品の受渡しに要する費用の負担

(8) 交換の時期及び場所

(9) 契約書案

(10) その他参考となる事項

(譲与又は減額譲渡)

第45条 課等の長は、物品を譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に合議し町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲与し、又は減額譲渡しようとする理由

(2) 物品の品名、規格、数量及び記録金額

(3) 物品の現況

(4) 物品の譲渡予定価格及び価格算定の根拠

(5) 予算計上額及び歳入科目

(6) 処分の方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 契約書案

(9) その他参考となる事項

2 前項の規定は、次に掲げる物品については適用しない。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真その他これらに準ずる物品

(2) 町の事務又は事業のため必要なき章その他これらに準ずる物品

(3) 教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品

(4) 交際費又は報償費で購入した記念品、報償品、慰問品、見舞品その他これらに準ずる物品

(5) 災害による被災者その他の者で応急救助を要するものに対する生活必需品、廃棄品、衛生材料、救じゅつ品その他これらに準ずる物品

(占有動産)

第46条 令第170条の5第1項各号に掲げる占有動産については、本節の規定に準じて管理しなければならない。

(帳簿の記帳)

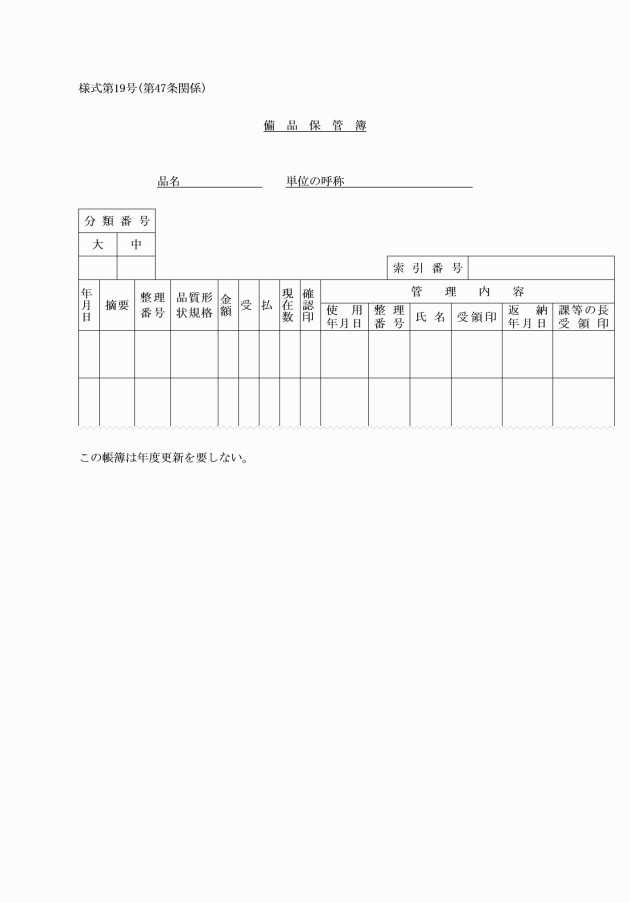

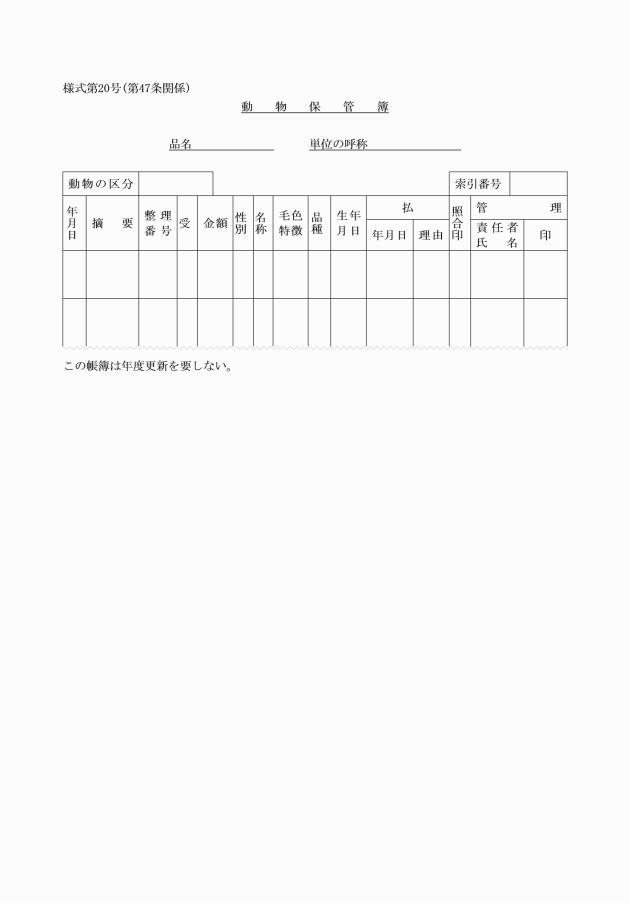

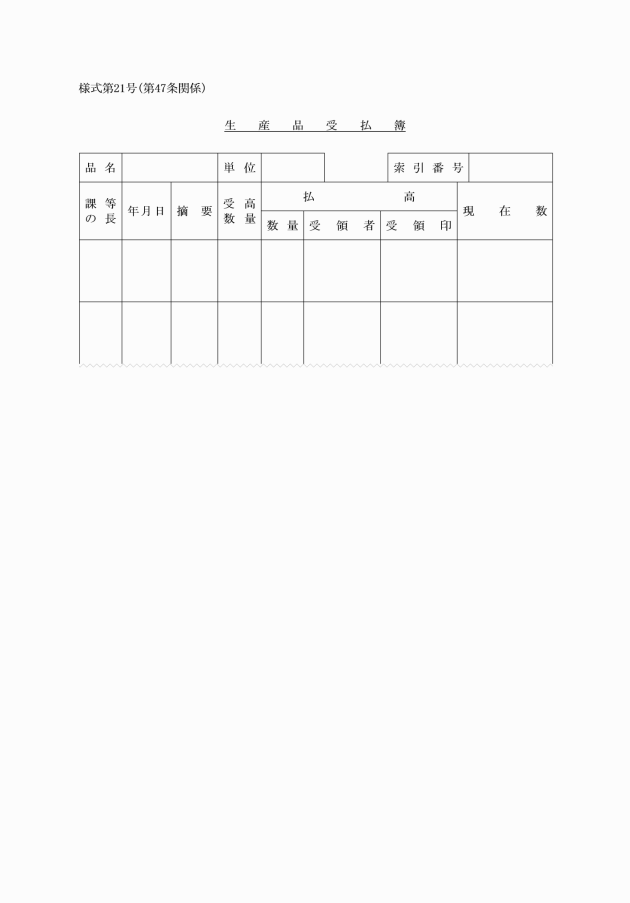

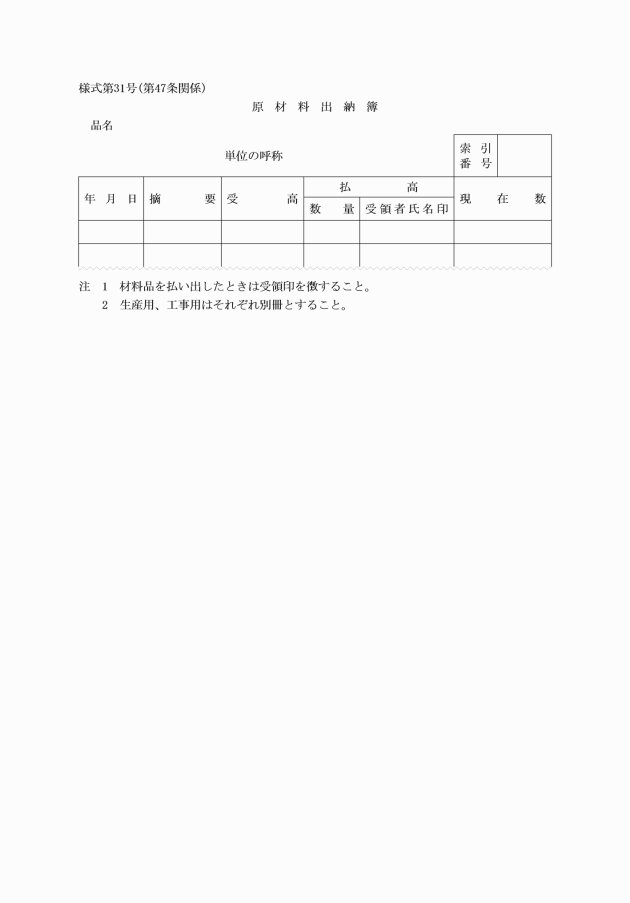

第47条 課等の長は、物品を受払、所管換、売却、廃棄、譲与、交換及び貸し付けしたときは、次に掲げる関係帳簿に記帳しなければならない。

(1) 備品保管簿(様式第19号)

(2) 動物保管簿(様式第20号)

(3) 生産品受払簿(様式第21号)

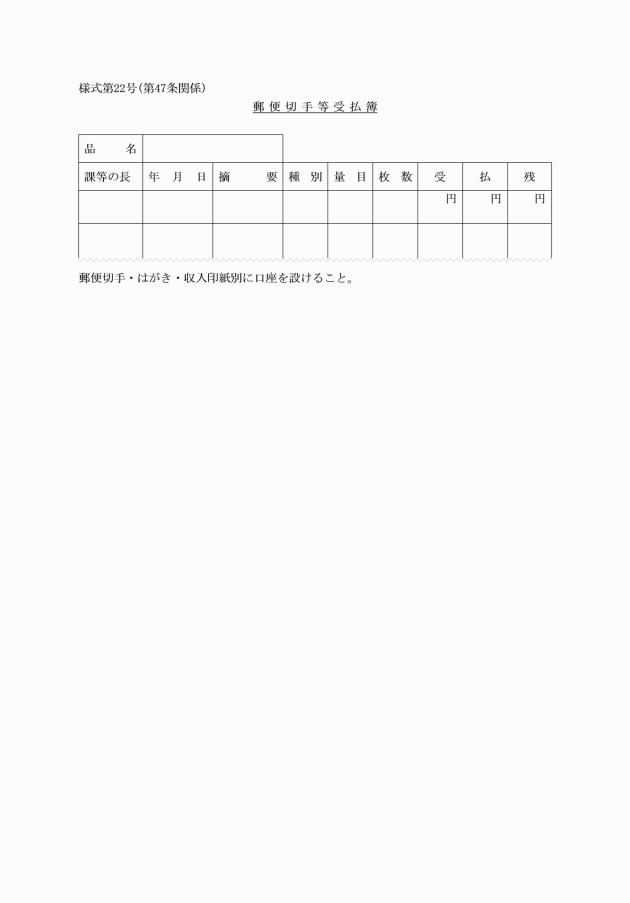

(4) 郵便切手等受払簿(様式第22号)

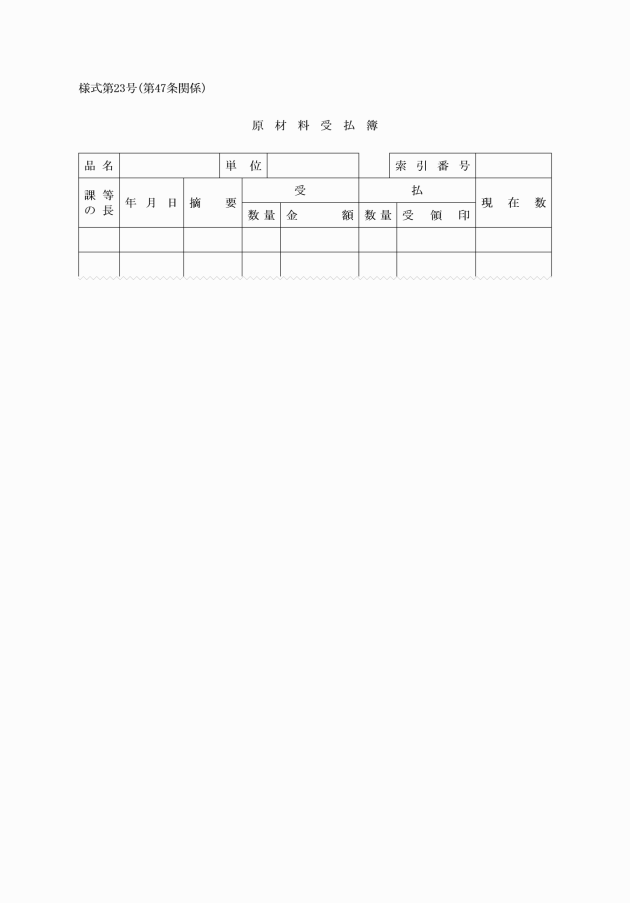

(5) 原材料受払薄(様式第23号)

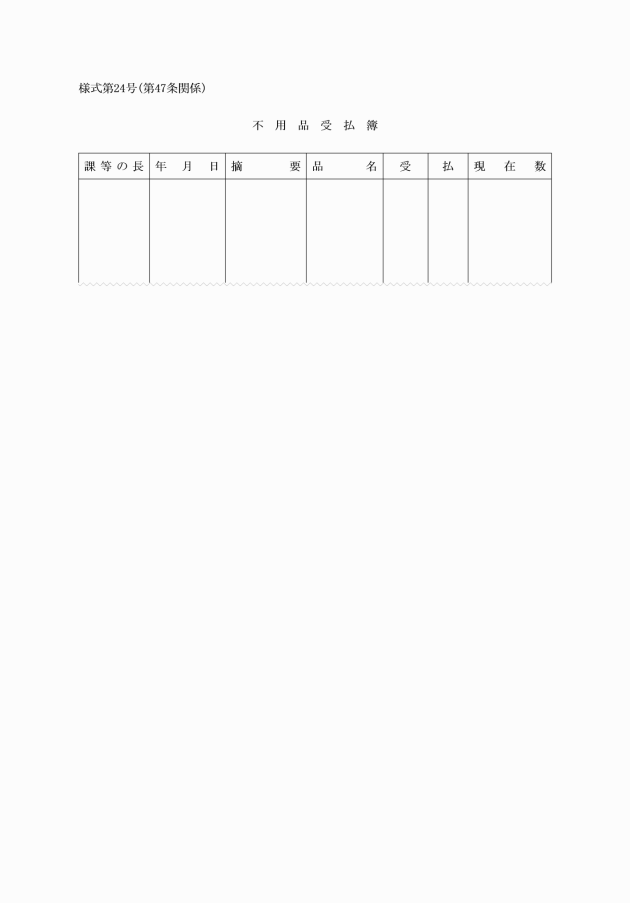

(6) 不用品受払薄(様式第24号)

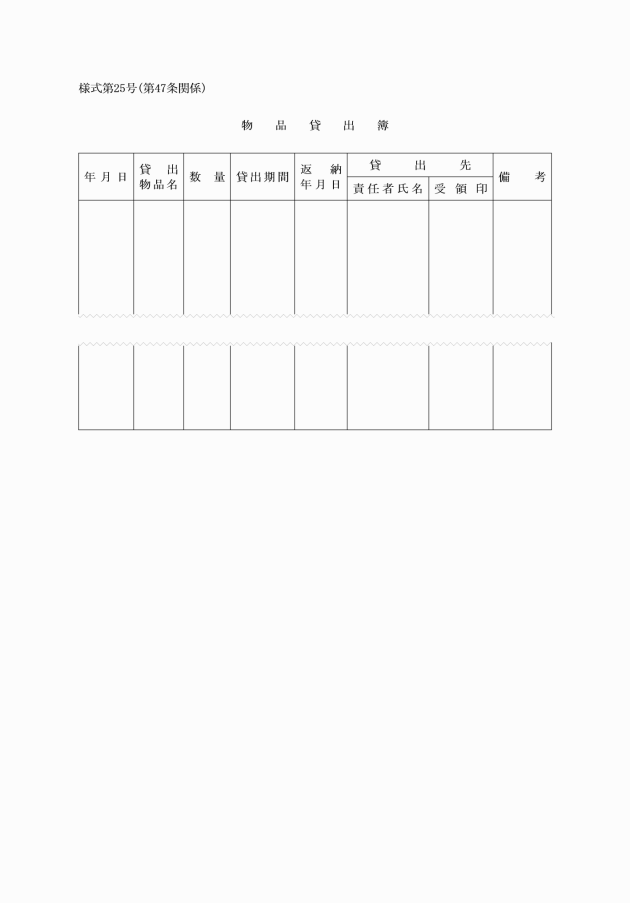

(7) 物品貸出簿(様式第25号)

2 会計管理者は、物品の出納をしたときは、次に掲げる関係帳簿に記帳しなければならない。

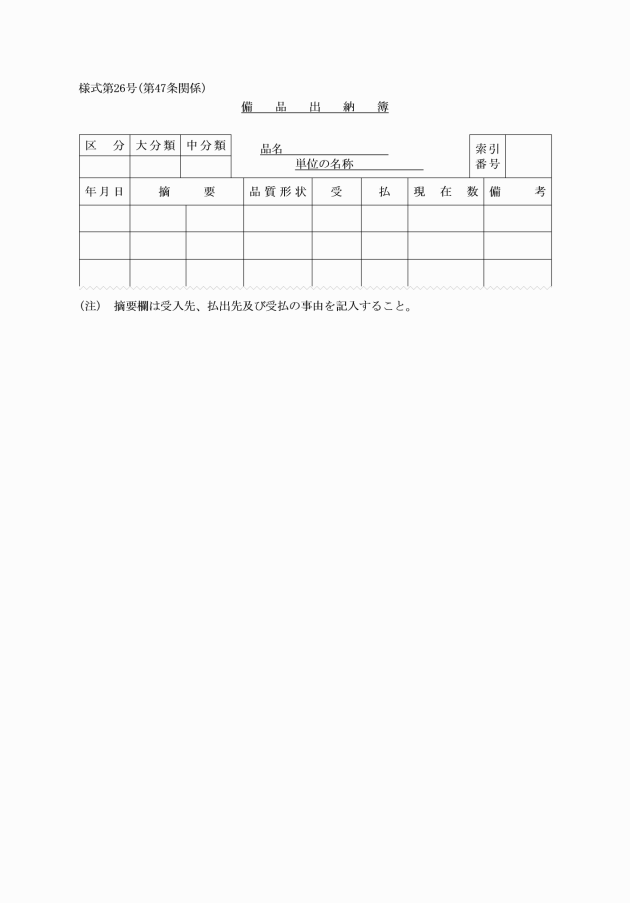

(1) 備品出納簿(様式第26号)

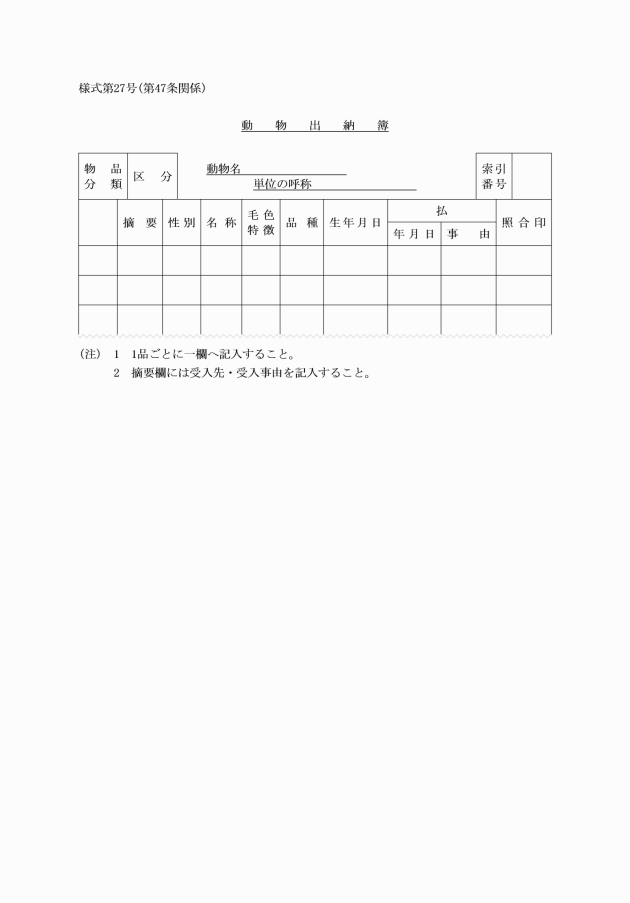

(2) 動物出納簿(様式第27号)

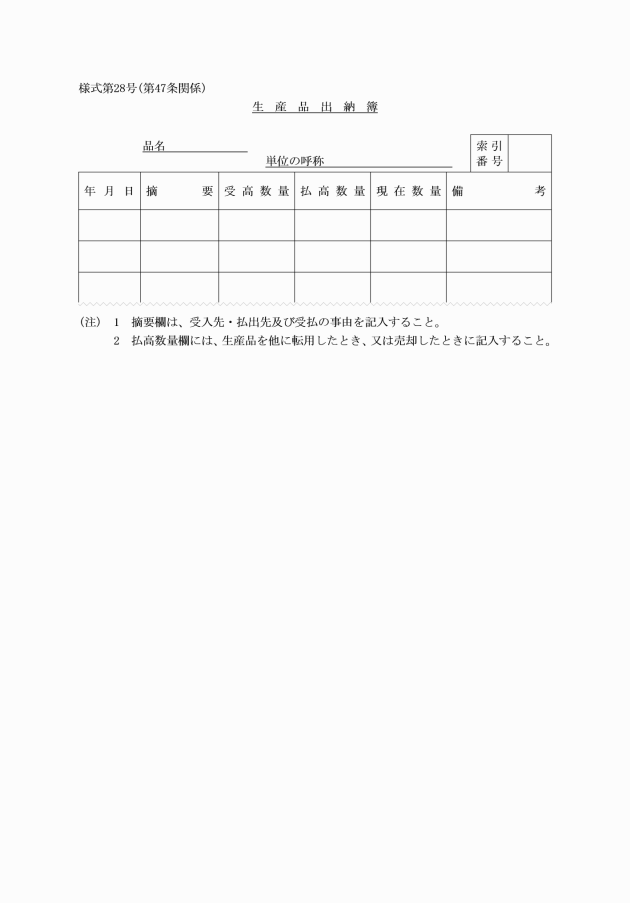

(3) 生産品出納簿(様式第28号)

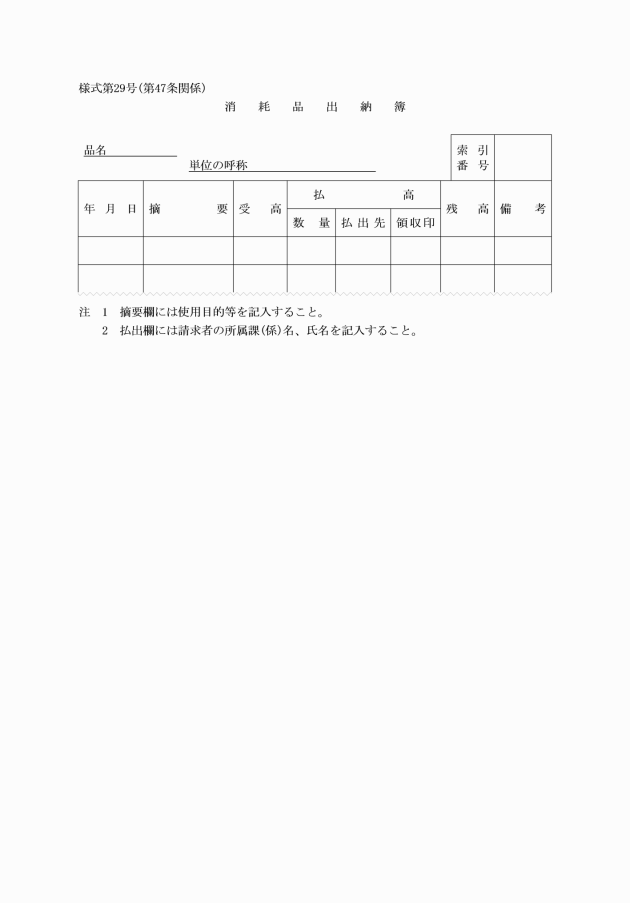

(4) 消耗品出納簿(様式第29号)

(5) 不用品出納簿(様式第30号)

(6) 原材料出納簿(様式第31号)

(亡失又は損傷の報告)

第48条 会計管理者若しくは会計職員、資金前渡職員又は物品使用職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して、直ちに会計管理者にあっては直接、その他の職員にあっては会計管理者を経て町長に報告しなければならない。この場合において、資金前渡職員及び物品使用職員にあっては、課等の長を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見した後に執った処置

(6) その他必要な事項

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

第4節 債権

(債権の管理)

第49条 課等の長は、その所管に属する債権の管理事務を行うものとする。

(債権の管理事務の範囲)

第50条 前条の債権の管理事務は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 徴税吏員が行う滞納処分に関する事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(債権管理簿)

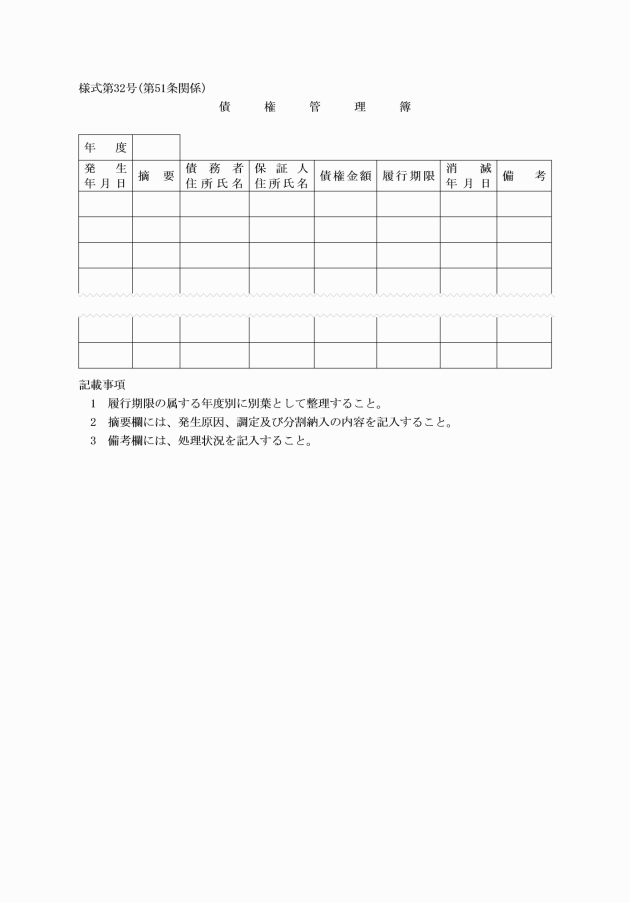

第51条 課等の長は、その管理する債権について債権管理簿(様式第32号)を作成しなければならない。

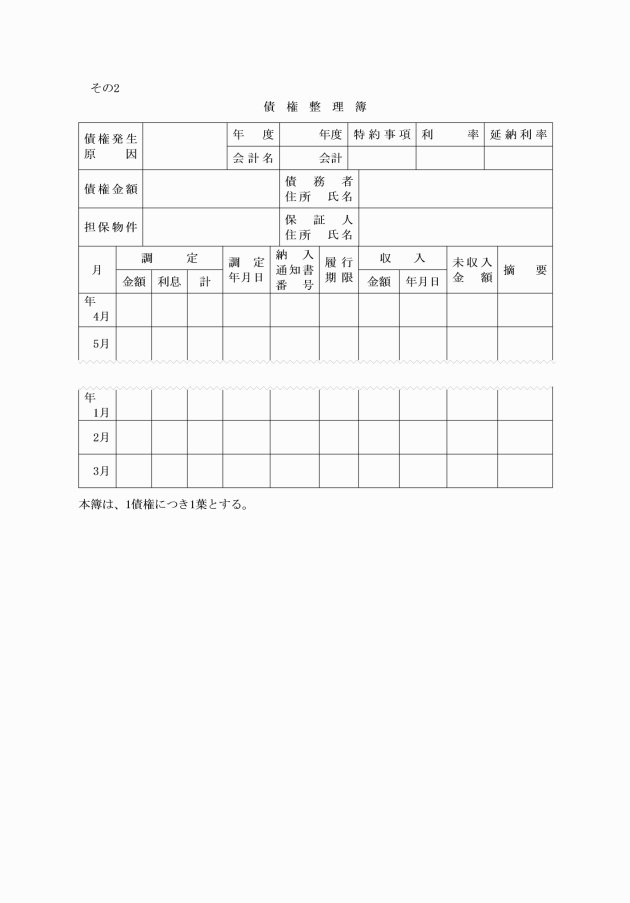

(債権整理簿)

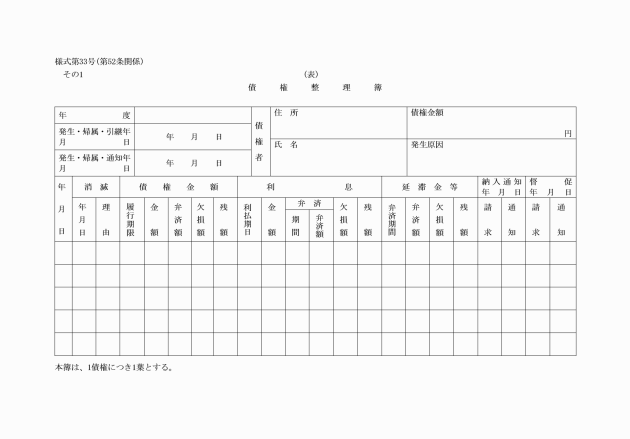

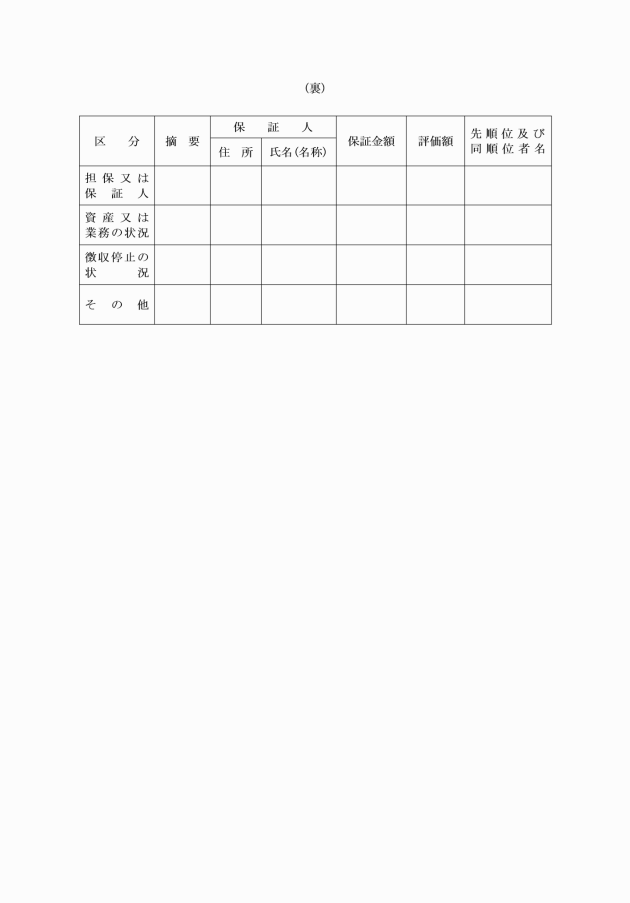

第52条 課等の長は、その管理する債権で、履行期限を経過したものについては、債権整理簿(様式第33号)を作成し、その変動の都度当該事項を記載しなければならない。

(督促)

第53条 課等の長は、督促状を発する場合において督促状に指定すべき期限を法令その他に特に定めのある場合を除き、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日としなければならない。

(強制執行)

第54条 課等の長は、令第171条の2から第171条の4までの規定により強制執行、履行期限の繰上げ又は債権の申出等(以下本条において「強制執行等」という。)の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 強制執行等を必要とする理由

(2) 債務者の住所及び氏名又は名称

(3) 債権金額

(4) 債権の発生及び履行期限

(5) 保証人又は担保物件

(6) その他必要な事項

(徴収停止の手続)

第55条 課等の長は、令第171条の5の規定による徴収停止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止の理由

(2) 債務者の住所及び氏名又は名称

(3) 債権金額

(4) 債権の発生及び履行期限

(5) 保証人又は担保物件

(6) 債務者の資産内容

(7) その他必要な事項

2 課等の長は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、町長の決裁を受け、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(担保の提供)

第56条 課等の長は、その管理する債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

2 課等の長は、その担保が当該債権を担保するに十分であると認められないとき、又は担保の価値が減少したようなときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

3 課等の長は、債務者が財産を隠匿するなどの行為をし、そのため財産状況が不良となるおそれがある場合、又は頻繁に居場所を換えたり、逃亡のおそれがある場合は、裁判書に申請し仮押え又は仮処分の手続をとらなければならない。

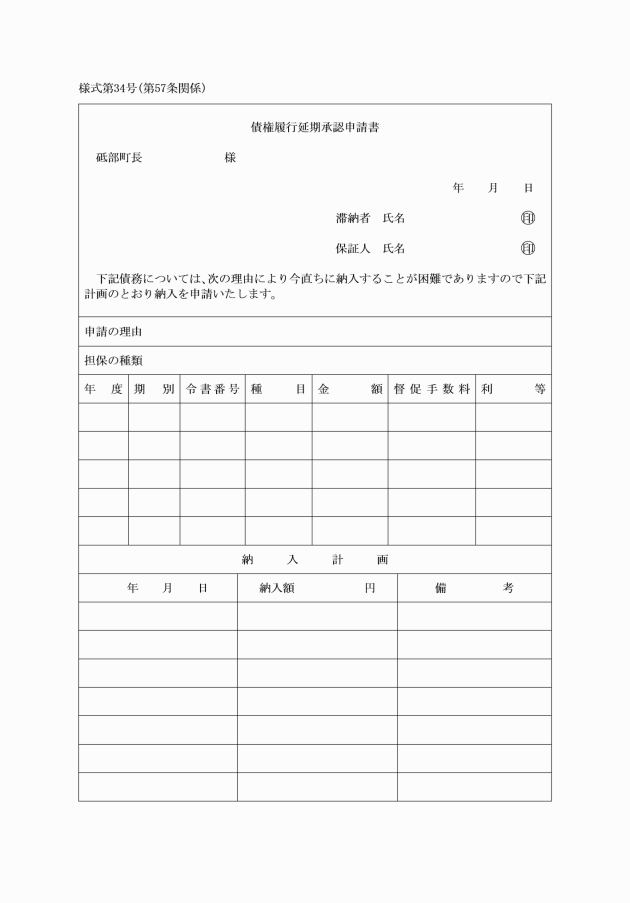

(履行延期の特約等の手続)

第57条 令第171条の6の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとする者は、債権履行延期承認申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の債権履行延期承認申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査したところ、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、町長の決裁を受け当該債権者に履行延期承認の通知をしなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第58条 課等の長は、履行延期の特約をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延期に係る履行期限を定めなければならない。ただし、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年以内とする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第59条 課等の長は、その管理する債権について履行延期の特約等をしようとするときは、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当するとき、その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第60条 課等の長は、履行延期の特約等をしようとするときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対して、その業務及び資産の状況に関して帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

ア 債務者が町の不利益になるようその財産を隠し、き損し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠ったとき。

ウ 令第171条の4第1項に規定する場合において、町長が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるとき。

エ 債務者が履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

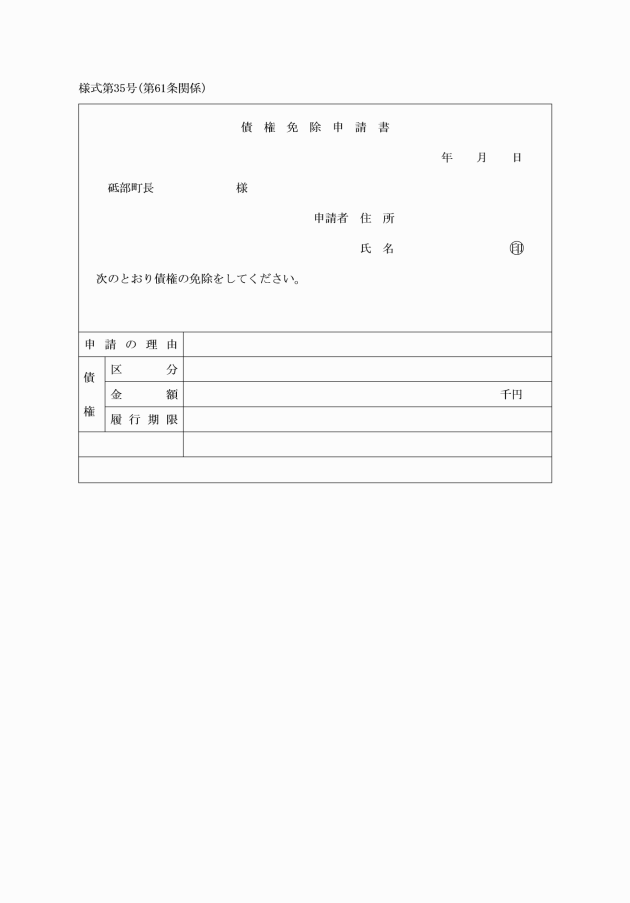

(免除)

第61条 令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債権免除申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の債権免除申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査したところ、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権の管理上やむを得ないと認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

3 課等の長は、前項の町長の決裁があったときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書類により、当該債務者に通知しなければならない。

(消滅)

第62条 課等の長は、その所管する債権について、次に掲げるいずれかの事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類により、町長の決裁を受け、当該債権の全部又は一部を消滅させなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、時効の援用を要するものにあっては、債務者がその援用をしたとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合においてその相続財産の価格が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えてないと認められるとき。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたとき。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないと認めたとき。

(債権に関する契約の内容)

第63条 課等の長は、債権の発生の原因となる契約を締結しようとするときは、契約書等の作成を省略することができるときを除き、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、当該事項について特別の定めがある場合は、その事項については省略することができる。

(1) 債務者が履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を納入しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町長の請求に応じて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務及び資産の状況に関して帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

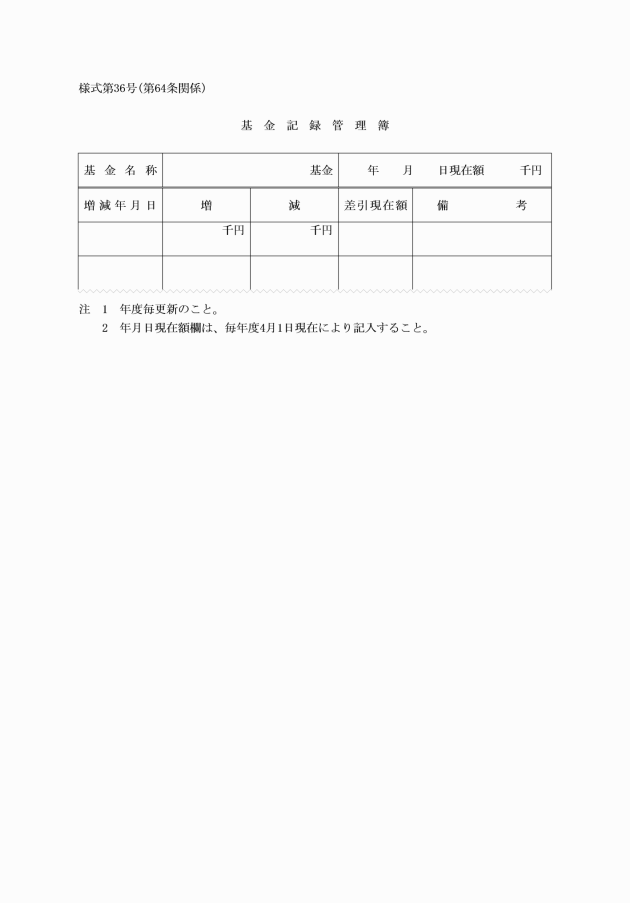

第5節 基金

(基金の記録)

第64条 会計管理者は、基金に係る調定の通知又は支出の命令があったときは、基金記録管理簿(様式第36号)に記帳しなければならない。

2 会計管理者は、現金の保管状況について、基金記録管理簿(様式第36号)に記帳して、常に明確にしておかなければならない。

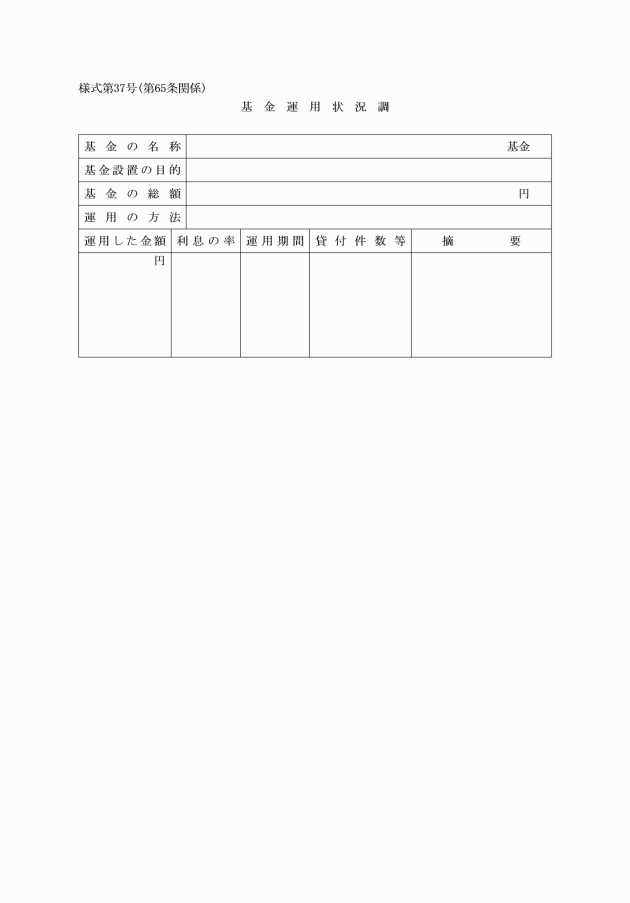

(基金の運用状況を示す書類)

第65条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第37号)とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町財務規則(昭和57年砥部町規則第2号)又は広田村財務規則(平成11年広田村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年6月20日規則第144号)

この規則は、公布の日より施行する。

附則(平成19年2月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月6日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町財産管理規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の砥部町財産管理規則様式第10号から様式第13号中「助役」とあるのは「副町長」とする。

附則(平成20年3月14日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月15日規則第50号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第29条関係)

1 備品分類基準表

大分類 | 中分類 |

1 車両 | 1 自動四輪車 2 特殊自動車 3 工作車 4 単車 5 その他 |

2 家具 | 1 机 2 椅子 3 台 4 柵 5 保管庫 6 箱 |

3 屋内器具 | 1 屋内用具 2 装飾 |

4 事務用機器 | 1 事務機械 2 事務器具 3 印章 |

5 産業用機械機器 | 1 農業用機器 2 土木用機器 3 工作用機器 4 木工用機器 5 運搬用機器 6 その他 |

6 消防機器 | 1 消防機器 2 救急機器 |

7 測量用機器 | 1 測量機器 2 はかり 3 電気機器 4 測定工具 5 時計 |

8 光学機器 | 1 写真用機器 2 撮影・映写機器 3 顕微鏡・望遠鏡 4 その他 |

9 電気機器 | 1 電化製品 2 音響機器 3 照明器具 4 通信機器 5 その他 |

10 冷暖房・厨房機器 | 1 冷暖房機器 2 厨房機器 |

11 医療用機器 | 1 医療用機器 |

12 理化学機器 | 1 公害用機器 2 気象観測用機器 3 その他 |

13 体育保育機器 | 1 体育用機器 2 体力テスト機器 3 トレーニング機器 4 遊具 5 教養・娯楽用品 |

14 楽器 | 1 鍵盤楽器 2 管楽器 3 弦楽器 4 打楽器 5 音楽用品 |

15 模型標本 | 1 模型 2 標本 |

16 被服 | 1 被服 2 その他 |

17 美術工芸品 | 1 書画 2 彫刻 3 工芸品 |

18 図書 | 1 単行本 |

2 消耗品、生産物、動物、原材料分類基準表

分類 | 品目 | |

消耗品 | 紙製品 | トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、表紙、セロハン紙、吸取紙、封筒、便せん、原稿用紙、付箋、紙ひも、紙テープ、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、紙やすり、伝票、印刷用紙、製図用紙、賞状用紙その他これらに類するもの |

印刷物 | 各種印刷物 | |

事務用文具 | 筆、シャープペンシル、ボールペン、墨、インク、はけ、絵具、硯、朱肉、スタンプ台、ゴム印、消しゴム、クリップ、画びょう、小型ホッチキス、のり、はさみ、文鎮、輪ゴム、バインダーその他これらに類するもの | |

諸帳簿 | 各種帳簿 | |

郵便切手、印紙 | 郵便はがき、切手、印紙、乗車券、通行券その他これらに類するもの | |

雑図書 | 時刻表、雑誌、パンフレット、新聞、官報、定期刊行物、追録、写真、職員録その他これらに類するもの | |

薬品衛生材料 | 各種薬品、医療品、包帯、試験管、ビーカーその他これらに類するもの | |

油脂 | 燃料、燃料以外の油脂及び油脂製品その他これらに類するもの | |

食品 | 食料品 | |

報償用品 | 優勝旗、優勝杯、記念品、参加賞、メダルその他これらに類するもの | |

雑品 | 他の種別に属しない消耗品 | |

生産物 | 生産物又は収穫物 | 農産物、林産物、水産物、畜産物、加工食品その他これらに類するもの |

動物 | 動物 | 哺乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類 |

原材料 | 原材料 | 木材類、鉄鋼材類、非鉄金属類その他これらに類するもの |