社会保障・税番号(マイナンバー)制度

マイナンバーは、住民票を有する全ての人が持つ12桁の番号です。1人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)です。

マイナンバーの通知(個人番号通知書)

マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。

個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生などによりマイナンバーが付番される人に郵送されます。

既に通知カードをお持ちの人については、通知カードの再交付や氏名、住所などに変更が生じた際の変更は行われませんが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

通知カードの廃止について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

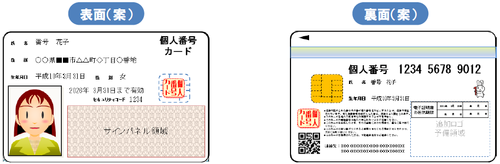

個人番号カード

個人番号カードのイメージは、左が表面で右が裏面になります。

個人番号カードは顔写真付きのICカードで、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Tax(イータックス)や電子申請に利用できます。住民基本台帳カードをお持ちの人は有効期限まで利用できますが、個人番号カードを交付する際に回収します。

- 申請について詳しくは、以下のリンク「マイナンバー(個人番号)の確認方法」をご覧ください。

- 受取について詳しくは、以下のリンク「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取方法」をご覧ください。

マイナンバーは次のような場面で使います

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します。

- 住民異動手続

住民異動の届出の際、個人番号カードの裏面への記載が、必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。 - 年金分野

年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。 - 労働分野

雇用保険などの資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。 - 福祉・医療・その他分野

医療保険の保険料徴収などの医療保険者における手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。

福祉分野の給付手続きの際に提示が必要となります。 - 税分野

税務署に提出する確定申告書、届出書、調書などにマイナンバーの記載が、必要となります。

勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票などに記載します。

なお、行政機関などがどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度に関する情報については、下記の内閣官房のホームページ、社会保障・税番号制度でご覧いただけます。

マイナンバーのお問い合わせ

国の総合フリーダイヤル(無料)が開設されていますので、ご利用ください。

電話番号:0120-95-0178

平日9時30分から20時まで、土曜日、日曜日、祝日の9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

個人情報保護対策

個人情報保護対策としてマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。

個人情報保護措置

番号制度では、町民の皆さんの大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を行います。

制度面における保護措置

- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイル(注釈1)の作成を禁止(番号法第20条、第29条)

- 特定個人情報保護委員会(注釈2)による監視・監督(番号法第33条から第37条)

- 特定個人情報保護評価(番号法第28条)

- 罰則の強化(番号法第48条から第57条)

- マイナポータルによる情報提供等記録の確認

- (注釈1)特定個人情報ファイル

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベースなど - (注釈2)個人情報保護委員会

個人情報保護委員会は、個人情報(特定個人情報を含む。)の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために設置された機関です。

システム面における保護措置

- 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施

- 個人番号を直接用いず、符号を用いた機関間の情報連携を実施

- アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施

- 通信の暗号化を実施

- 専用回線の利用

- 公的個人認証の活用

特定個人情報保護評価

町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施します。

- 特定個人情報保護評価について詳しくは、個人情報保護委員会「特定個人情報保護評価」をご覧ください。

- マイナンバー制度について詳しくは、特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書(定額減税補足給付金(調整給付)の支給事務)(PDFファイル:381.8KB)特定個人情報保護評価書は、以下よりご覧ください。

砥部町特定個人情報等の安全管理

砥部町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針 (PDFファイル: 103.6KB)

独自利用事務

町において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを、番号法第9条第2号に基づく条例に定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務管理係

〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地

電話番号:089-962-6110

ファクス:089-962-4277

更新日:2025年01月06日