○砥部町太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例施行規則

令和7年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例(令和7年砥部町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業計画の内容)

第2条 条例第6条第1項に規定する事業計画(以下「事業計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 現場管理者の氏名及び住所

(3) 設置工事の着手予定日及び完了予定日

(4) 事業区域(事業区域を複数の工区に分けたときは、事業区域及び工区)の所在地及び面積

(5) 設置工事の設計

(6) 防災上の措置に関する計画

(7) 良好な自然環境等の保全に関する計画

(8) 設置工事の施行に伴う騒音及び振動の防止又は抑制に関する計画

(9) 資材、廃材等の管理に関する計画

(10) 既存の道水路等の管理に関する計画

(11) 太陽光発電設備の設置の場所、出力及び管理の方法その他太陽光発電設備に関する事項

(12) 特定事業の実施に当たって要する他の法令及び条例の規定による許可、認可等に関する事項

(13) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する特定契約(以下「特定契約」という。)の締結の時期

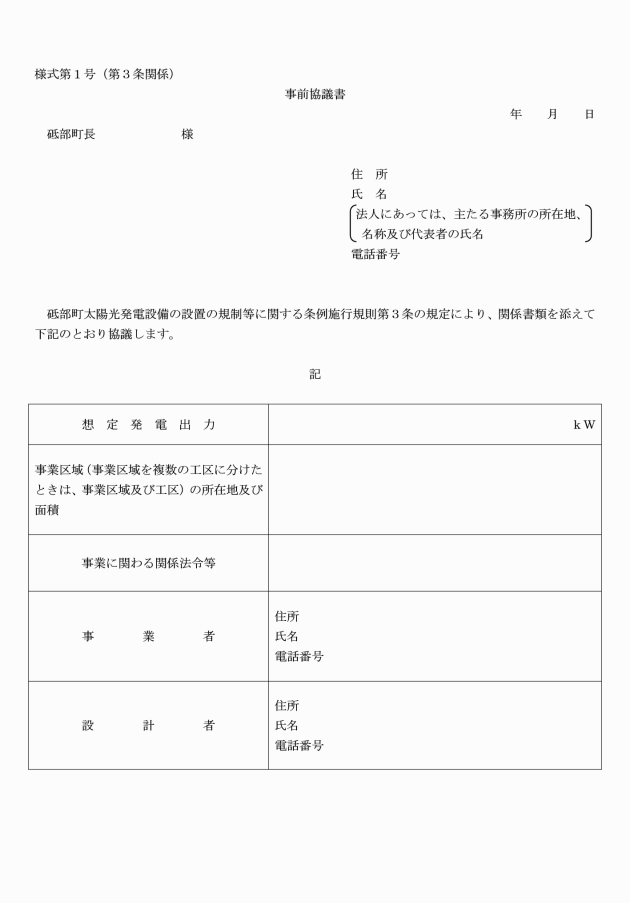

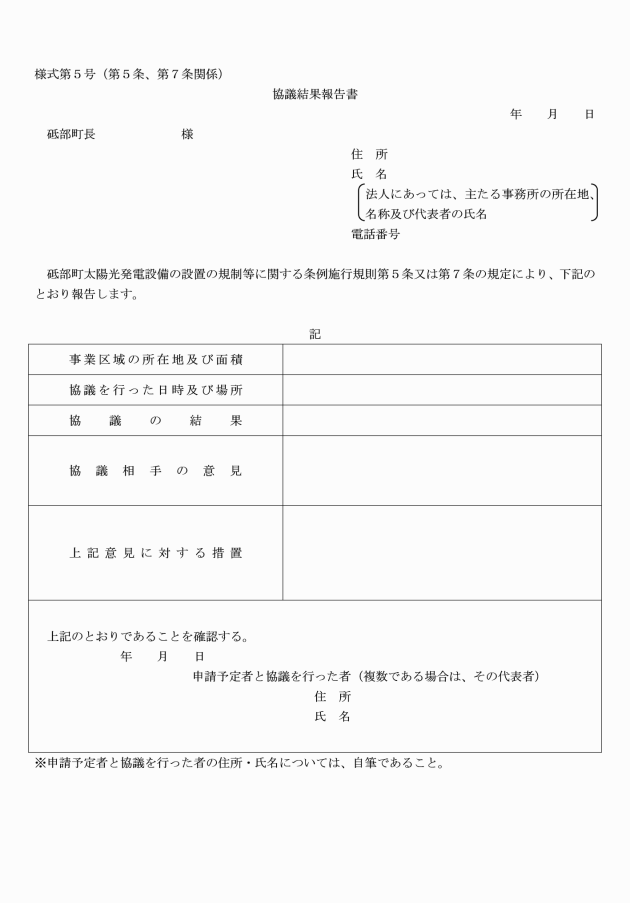

3 町長は、第1項の事前協議書を受理した場合は、その内容を審査し、当該特定事業に関し協議すべき事項を取りまとめ、申請予定者に通知するものとする。

4 申請予定者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項の関係各部署及び関係機関とそれぞれ協議を行い、協議を成立させ、それぞれ書面で協議を完了した旨の確認を受けなければならない。

6 申請予定者は、協議すべき事項の全てについて関係各部署及び関係機関から協議を完了した旨の確認を受けたときは、その協議の結果を取りまとめた書類を町長に提出しなければならない。

7 事前協議は、前項の書類が提出され、町長が内容に不備がないと認めた場合に終了するものとする。

(周辺住民等の範囲)

第4条 条例第8条第1項に規定する周辺住民等は、次に掲げる者とする。

(1) 事業区域及びその周辺の地域のうち、特定事業により影響を受けるおそれがあると認められる地域に存する土地及び建築物の所有者、管理者及び居住者

(2) 前号に掲げる者のほか、特定事業により影響を受ける者であって、町長が必要と認めるもの

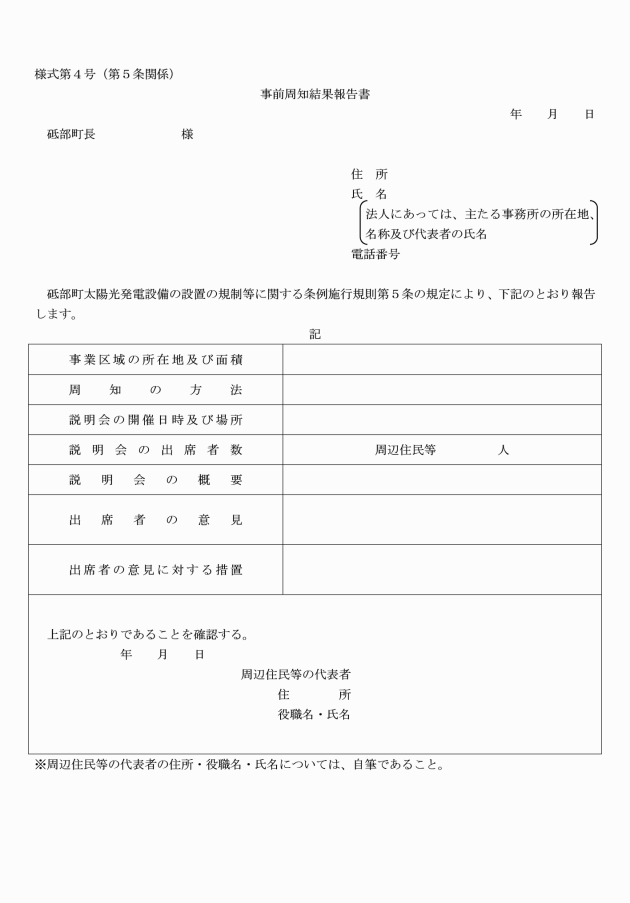

(1) 周知に使用した書類の写し

(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面

(3) 説明会に係る次に掲げる書類

ア 説明会で配布した資料

イ 説明会を開催した状況を確認することができる写真

ウ 説明会に出席した者の名簿の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

6 申請予定者は、前項の報告書の提出後に事業計画を変更しようとするときは、変更後の事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。

(地元団体等の範囲)

第6条 条例第9条第1項に規定する地元団体等は、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域及びその周辺地域の自治会

(2) 事業区域から排出された水が流入する河川(当該河川に接続する用水路等を含む。)の流水を利用する農業者等であって、特定事業の施行に伴い生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあると町長が認めるものが属する農業団体その他関係団体

(3) 事業区域周辺の森林を管理する団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めるもの

(事前協議の内容の変更)

第8条 事前協議の内容の変更を行おうとするものは、当該変更をしようとする内容について、書面により町長と改めて協議しなければならない。

3 条例第10条第1項に規定する規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

ア 事業区域の面積の減少

イ 事業区域内の森林又は緑地の面積の増加

ウ 太陽光発電設備の水平投影面積の減少

(協定の締結)

第9条 申請予定者は、条例第11条の規定により地元団体等と協定を締結したときは、その写しを町長に提出するものとする。

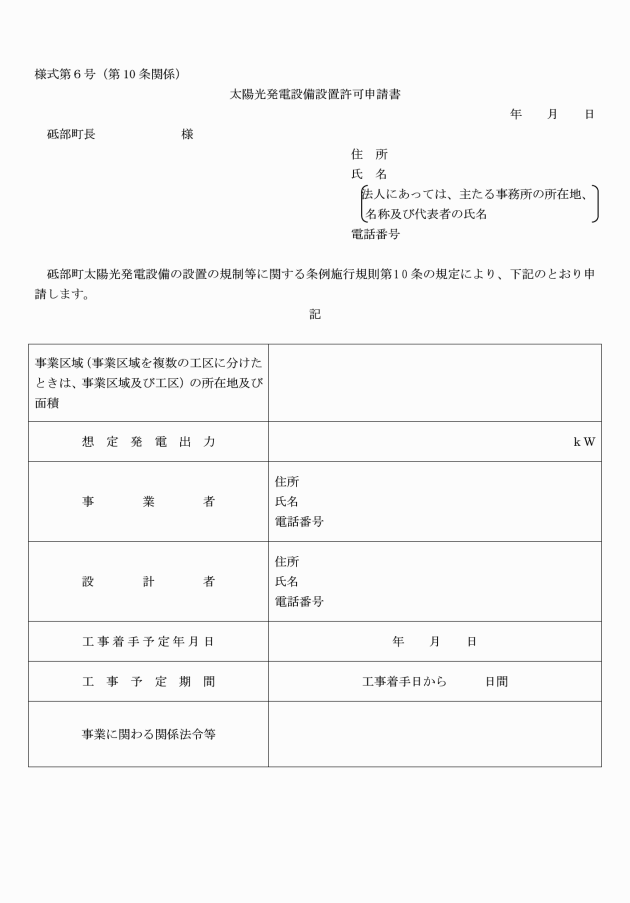

(1) 事前協議において協議が必要とされた事項の全てについて、関係各部署及び関係機関との協議を完了したことが確認できる書類

(2) 特定事業の実施に当たって要する他の法令及び条例の規定による許可、認可等の手続の状況を示す書類

(3) 事前周知結果報告書、協議結果報告書等事前周知に係る書類及び地元団体等との協議結果が分かる書類(協定書の写しを含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(設置基準)

第11条 条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。

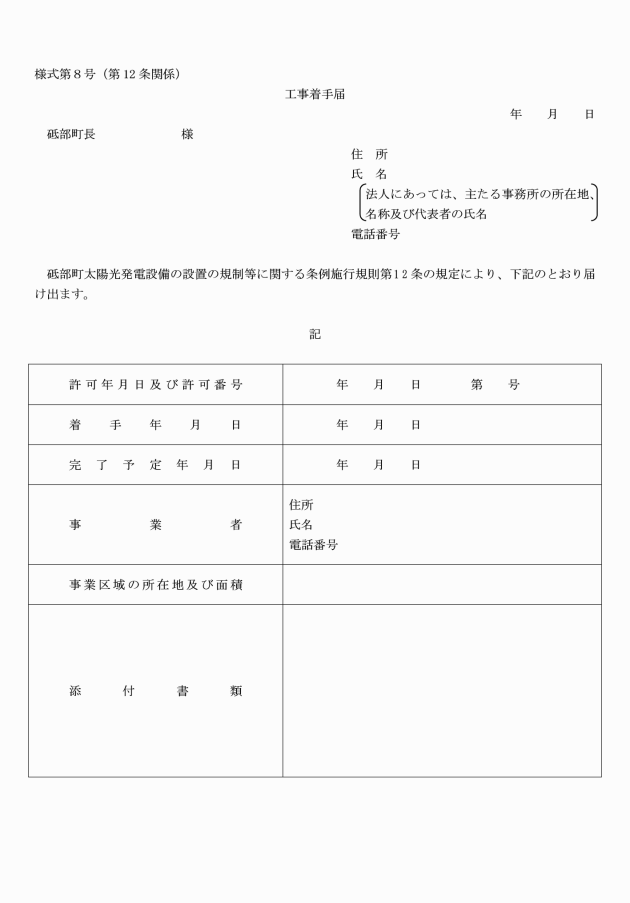

2 前項の規定により提出する書類には、工事写真(太陽光発電設備の設置に係る工事の各工程の状況及び当該工事の完了後の状況が分かるカラーのものに限る。)その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

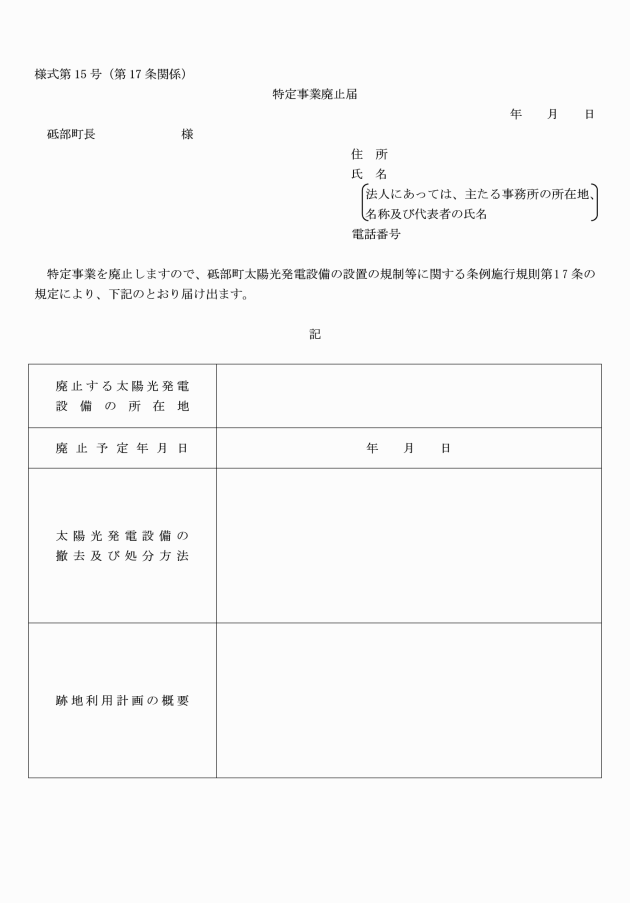

2 前項の特定事業廃止届には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業区域の現況写真(廃止する前の太陽光発電設備その他事業区域の現況が分かるカラーのものに限る。)

(2) 事業区域の平面図(太陽光発電設備の廃止後において計画されている措置の内容が分かるものであり、かつ、縮尺が1,000分の1以上であるものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(身分証明書)

第18条 条例第22条第2項に規定する身分を示す証明書は、職員身分証明書とする。

(公表)

第19条 条例第24条第1項に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)

(書類内容の証明)

第20条 条例又はこの規則の規定により町長に提出する書類は、設計者とは別の外部機関に内容の確認を受けた旨の証明書類を添付することとする。

(書類等の提出部数)

第21条 条例又はこの規則の規定により町長に提出する書類その他書面の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

(特定事業に関する調査)

第22条 町は、申請者の特定事業に関する情報を関係部局と情報を共有できることとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

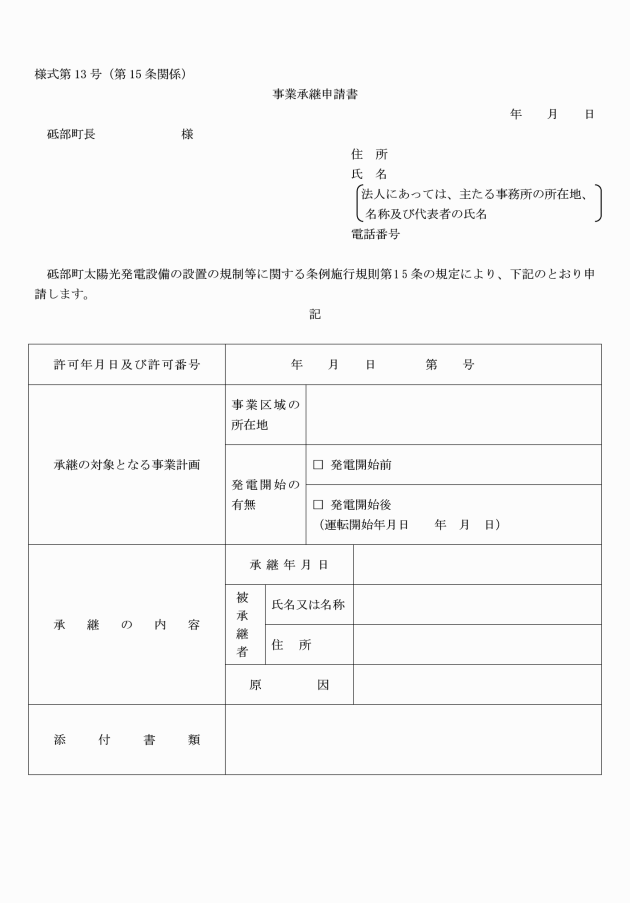

別表第1(第3条、第15条関係)

添付すべき書類 | 縮尺 | 記載すべき事項又は提出すべき書類 |

1 事業計画 | 指定なし | 第2条各号に掲げる事項 |

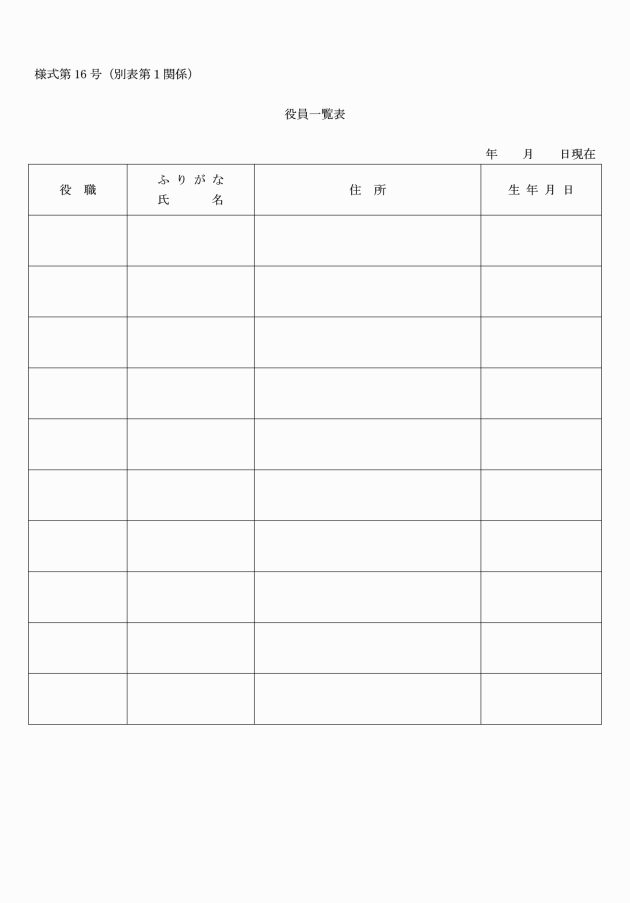

2 事業者を確認するための書類 | 指定なし | (1) 個人にあっては住民票(本籍(外国人にあっては、国籍)が記載されたものに限る。)、法人にあっては登記事項証明書 (2) 法人にあっては、役員一覧表(様式第16号) (3) 誓約書(様式第17号) (4) 資力があることを証する書面(残高証明書、預貯金通帳、融資証明書、借用書その他これらに類するもの) (5) 過去に太陽光発電設備を設置した経験がある場合は、その概要 |

3 事業区域及びこれに隣接する土地について確認するための書類 | 指定なし | (1) 事業区域及びこれに隣接する土地に係る権利者の一覧表 (2) 事業区域及びこれに隣接する土地に係る登記事項証明書 (3) 事業区域に係る土地の公図の写し (4) 事業区域及びこれに隣接する土地に係る主要公共施設の一覧表 |

4 所有権以外の権利に基づいて事業区域に係る土地を使用する場合にあっては、その使用権を確認するための書類 | 指定なし | 賃貸借契約書、使用承諾書その他これらに類するもの |

5 設計説明書 | 指定なし | (1) 事業者の概要 (2) 事業区域の概要 (3) 太陽光発電設備の設置に係る工事の概要 (4) 事業区域の周辺地域の景観との調和及び事業区域内の緑地の保全に関する設計の概要 (5) 防災上の措置に関する設計の概要 (6) 安全性の確保に関する設計の概要 (7) その他町長が必要と認める事項に関する設計の概要 |

6 位置図 | 10,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の位置 (3) 周辺の土地利用及び地形の状況 (4) 周辺の道路、市街地、集落地及び主要公共施設の位置及び名称 (5) 事業区域内において排出される雨水の流末又は河川への経路 (6) 関係法令に基づく規制区域 |

7 区域図 | 2,500分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 土地の形状 (4) 市町界 (5) 市町の区域内の町又は字の境界 (6) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の地番、土地に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称並びに当該土地に存する建築物に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称 |

8 求積図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式 (3) 事業区域内に現存する森林又は緑地(以下「森林等」という。)の面積及び保全する森林等の面積の求積に必要な寸法及び算式 (4) 太陽光発電設備の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式 (5) 湖沼、ため池その他の水面の面積の求積に必要な寸法及び算式 |

9 現況図 | 2,500分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 地形及び土地利用の状況 (4) 事業区域内に現存する森林等の位置及びその主要な樹種 (5) 現況における植生の状況 (6) 現況写真との照合符号及び撮影方向 |

10 現況写真 | 指定なし | 事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かるカラー写真 |

11 配置図 | 1,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 道路及び目標となる地物 (4) 太陽光発電設備の位置、形状及び寸法 (5) 事業区域内に保全する森林等の位置、形状及び面積 (6) 事業区域内の植栽計画 (7) 事業区域内の塀、柵、擁壁等の位置及び形状 |

12 平面図 | 500分の1以上 | (1) 太陽光発電設備の形状 (2) 太陽光発電設備の寸法 (3) 太陽光発電設備の材料の種別 (4) 太陽光発電設備の仕上げ方法 (5) 太陽光発電設備の色彩 |

13 立面図 | 500分の1 | (1) 太陽光発電設備の形状 (2) 太陽光発電設備の材料の種別 (3) 太陽光発電設備の仕上げ方法 (4) 太陽光発電設備の色彩 |

14 断面図 | 500分の1以上 | (1) 太陽光発電設備の形状及び高さ (2) 太陽光発電設備を設置する地盤の形状及び勾配(地表面と水平面がなす角度をいう。以下同じ。) (3) 太陽電池モジュールの傾斜角度 |

15 完成予想カラー図 | 指定なし | 太陽光発電設備が完成したときの予想カラー図 |

16 反射光影響予測図 | 指定なし | 太陽電池モジュールの反射光による周囲への影響予測範囲 |

17 造成計画平面図 | 1,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 切土又は盛土(以下「切土等」という。)を行う土地の位置及び形状 (4) 切土等を行った後の地盤面の計画高 (5) 崖(勾配が30度を超える硬岩盤以外の土地をいう。以下同じ。)又は擁壁の位置 (6) 法(のり)面の保護の方法 (7) 縦横断線の位置 |

18 造成計画縦横断図 | 1,000分の1以上 | (1) 事業区域の境界 (2) 切土等を行う前後の地盤面 (3) 崖又は擁壁の位置 (4) 法面の保護の方法 |

19 排水施設計画平面図 | 500分の1以上 | (1) 排水区域の区域界 (2) 排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 |

20 崖の断面図 | 50分の1以上 | (1) 崖の高さ、勾配及び土質 (2) 切土等を行う前後の地盤面 (3) 崖の表面(以下「崖面」という。)の保護の方法 |

21 擁壁の断面図 | 50分の1以上 | (1) 擁壁の寸法及び勾配 (2) 擁壁の材料の種別及び寸法 (3) 裏込めコンクリートの寸法 (4) 透水層の位置及び寸法 (5) 水抜穴の位置、材料及び内法寸法 (6) 擁壁を設置する前後の地盤面 (7) 基礎地盤の土質 (8) 基礎ぐいの位置、材料及び寸法 |

22 太陽光発電設備の構造図 | 50分の1以上 | (1) 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。以下同じ。)の位置 (2) 構造耐力上主要な部分である部材の寸法 (3) 構造耐力上主要な部分である部材の構造方法 (4) 構造耐力上主要な部分である部材の材料の種別 |

23 管理方法説明書 | 指定なし | (1) 事業者の概要 (2) 太陽光発電設備の管理の方法の概要 (3) 特定事業の廃止後において行う措置に関する計画の概要 (4) その他町長が必要と認める事項 |

24 廃止後の措置について確認するための書類 | 1,000分の1以上 | (1) 太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約書(様式第18号) (2) 特定事業の廃止後において行う措置に関する計画 (3) 廃止後の措置を示す平面図 |

25 太陽光発電設備の構造計算書 | 指定なし | (1) 基礎・地盤説明書 (2) 荷重・外力計算書 (3) 応力計算書及び断面計算書 (4) 基礎の構造計算書 |

26 特定契約の締結状況について確認するための書類 | 指定なし | (1) 特定契約を既に締結している場合にあっては、契約書の写し (2) 特定契約の締結が未了の場合にあっては、締結に係る経過及び今後の見通しを示す書類 |

別表第2(第11条関係)

1 太陽光発電設備の設置に伴う災害の発生の防止に関する事項に係る基準

(1) 地盤の安定性の確保

事業区域又はその周辺地域へ影響を及ぼす土砂の流出その他の災害を防止するため、次のアからオまでに掲げる基準を満たすことにより、地盤の安定性を確保すること。

ア 太陽光発電設備が設置される地盤の勾配は、30度以下とすること。

イ 切土等により崖が生ずる場合は、崖面を擁壁で覆うこと。ただし、当該崖について、その勾配、地質、土質及び高さから見て崩壊のおそれがないと町長が認める場合は、この限りでない。

ウ 事業区域内の太陽光発電設備の設置に当たっては、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第13条第1項に定める技術的基準に適合したものとすること。この場合において、同項中「宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事」とあるのは、「事業区域内の太陽光発電設備の設置」と読み替えるものとする。

エ 崖面を擁壁で覆わない崖については、小段又は排水施設の設置その他の適切な措置が施されていること。

オ 崖面を擁壁で覆わない崖については、雨水、風化その他の自然現象による浸食や崩壊を防止するために、適切な措置が施されていること。

(2) 排水施設の設置

事業区域内の雨水を含む地表水その他の水(以下「地表水等」という。)が適切に排出されるよう、次のアからウまでに掲げる基準を満たす能力及び構造を有する排水施設を設置すること。

ア 事業区域内の排水施設は、事業区域の規模、地形、降水量その他地表水等の流れ方に影響を及ぼす事情及び放流先の排水能力を考慮し、事業区域及び流域(分水界によって囲まれた区域をいう。)の地表水等が有効に排出される勾配及び断面を有するものとすること。

イ 事業区域内の排水施設は、堅固で耐久性を有するものとするとともに、維持管理を容易に行うことができる構造とすること。また、土砂の流出を防止するための泥溜(た)め又は沈砂池を適切に設置すること。

ウ 太陽光発電設備の設置によって、周辺地域の浸水被害を発生させる可能性が明らかに高まる場合は、雨水を一時的に貯留し、及び雨水の流出を抑制する調整池を設置すること。

(3) 工事中における災害の発生の防止

太陽光発電設備の設置に係る工事については、当該工事中における災害の発生を防止するため、工事を行う場所の気象、地形、地質その他の自然条件、周辺の環境その他の事情を考慮し、適切な工事時期及び工法によること。

(4) 工事中における建設機械及び工事車両

太陽光発電設備の設置に係る工事に使用する建設機械及び工事車両の通行に伴う砂、ほこり等の飛散、大気汚染、水質汚濁、騒音及び振動の防止について対策を講ずること。

2 太陽光発電設備の構造の安全性に関する事項に係る基準

(1) 通則

太陽光発電設備については、電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項に規定する技術基準に基づき、安全性を確保すること。

(2) 崖の上方の土地にある場合の基準

太陽光発電設備は、その全部又は一部が愛媛県建築基準法施行条例(昭和35年愛媛県条例第21号)第5条第1項に規定する崖の上方の土地にある場合は、同条第2項及び第3項に準じて適切な措置を施すこと。この場合において、同項中「建築物」とあるのは、「太陽光発電設備」と読み替えるものとする。

3 事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境及び生活環境の保全に関する事項に係る基準

(1) 森林等を含む土地に設置する太陽光発電設備にあっては、次のいずれの基準にも適合するものとすること。

ア 樹木の伐採は、必要最小限にとどめること。

イ 設置工事の完了後においても、植樹をするなどの自然環境保全に努めること。

(2) 切土等により事業区域内に法面又は擁壁が生ずる太陽光発電設備にあっては、当該法面又は擁壁に、緑化その他の方法による修景を適切に行うこと。

(3) 事業区域の境界部分については、植栽、塀又は柵その他の工作物の設置により、適切な遮蔽又は緩衝の措置を行うこと。

(4) 太陽光発電設備については、山の景観を保全するため、独立峰の頂部の付近又は尾根の輪郭線を構成している連続した稜(りょう)線の付近に設置することを避けること。

(5) 湖沼、ため池その他水面に設置する太陽光発電設備にあっては、水面の景観及び水中の生態系への配慮を行うため、太陽電池モジュールの水平投影面積の当該水面の面積に対する割合を50パーセント以下とすること。

(6) 太陽電池モジュールについては、その反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう、低反射性のものを使用し、位置、傾斜角度その他の設置の方法について、十分に配慮すること。

(7) 太陽光発電設備の色彩については、低彩度のものとすること。

(8) 太陽電池モジュールを支持する架台その他の部品については、経年変化により景観上の支障が生じにくい材料を使用すること。

(9) パワーコンディショナーその他の附帯設備については、事業区域の周辺の居住環境に対する騒音又は振動による影響の低減を図るため、その配置、構造又は設備に関し、適切な措置を行うこと。

4 太陽光発電設備の維持管理の方法に係る基準

(1) 法に基づいて、太陽光発電設備の適切な保守点検及び維持管理を行うこと。

(2) 太陽光発電設備が適切に維持管理されるよう、計画的に資金を積み立てること等により、費用を確保すること。

(3) 事業終了後に太陽光発電設備が適切に撤去されるよう、計画的に資金を積み立てること等により、費用を確保すること。

5 特定事業を廃止した後において行う措置に関する事項に係る基準

特定事業の廃止後は、事業者の責任において、次に掲げる措置を行うこと。

(1) 不要となった太陽光発電設備は速やかに撤去すること。

(2) 不要となった太陽光発電設備の撤去により生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に従い、適正な処理を行うこと。

(3) 事業区域であった土地について、整地、緑化、修景その他災害の発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全のために必要な措置を行うこと。