令和5年度人権問題に関する意識調査アンケート結果

調査概要

趣旨

同和問題をはじめとするさまざまな人権問題を解決し、だれもが幸せに生活することができる町づくりのため、アンケート結果から本町の人権教育や啓発活動の成果と課題を明確にし、今後の人権教育や啓発活動に役立てる。

調査期間

令和5年9月1日から令和5年9月30日まで

調査対象

砥部町内に在住する18歳以上の住民(令和5年8月1日を基準日とする)

対象者数

男女各500人 計1,000人

抽出方法

住民基本台帳により単純無作為抽出

調査方法

郵送または二次元バーコードからの回答

質問項目

質問項目詳細についてはこちらをご覧ください。 (PDFファイル: 714.4KB)

回収結果

標本数 1,000人

有効回収率 35.6%

有効回収数 356人

性別回収結果

男 148人(回収率 29.6%)

女 206人(回収率 41.2%)

その他 2人(回収率 %)

年齢別回収結果

| 年代 | 標本数 | 回収数 | 回収率 |

| 20歳代(18・19歳の方は20歳代に含む) | 106 | 19 | 17.9 |

| 30歳代 | 108 | 32 | 29.6 |

| 40歳代 | 161 | 55 | 34.1 |

| 50歳代 | 143 | 53 | 37.1 |

| 60歳代 | 165 | 71 | 43.0 |

| 70歳代 | 194 | 97 | 50.0 |

| 80歳代以上 | 123 | 36 | 29.3 |

設問別結果

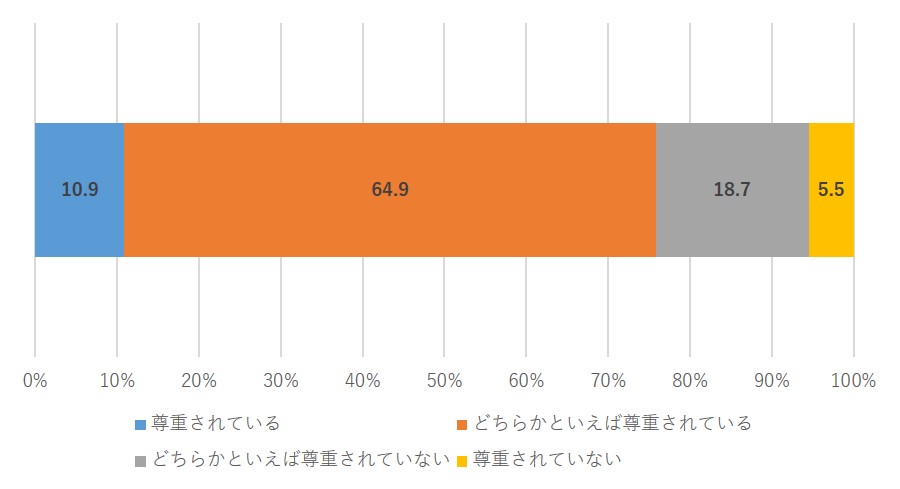

問1 今の日本社会は人権が尊重されていると思いますか。

「十分尊重されている」と「どちらかといえば尊重されている」を合わせれば、75.8%の町民が、今の日本社会は人権が尊重されていると回答している。

【性別】×【問1】

性別でみると、「尊重されている」「どちらかといえば尊重されている」と回答した人の割合は、男性に比べて女性の方が低い。

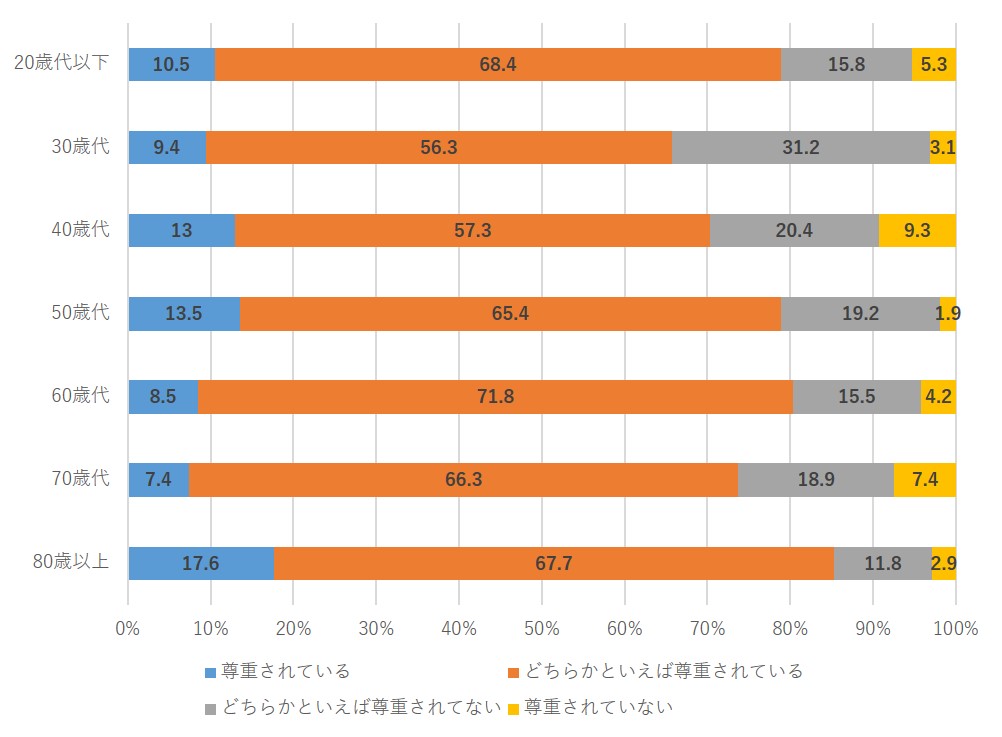

【年齢】×【問1】

年齢別でみると、「30歳代」で「尊重されていない」「どちらかといえば尊重されていない」と回答した割合が高い。

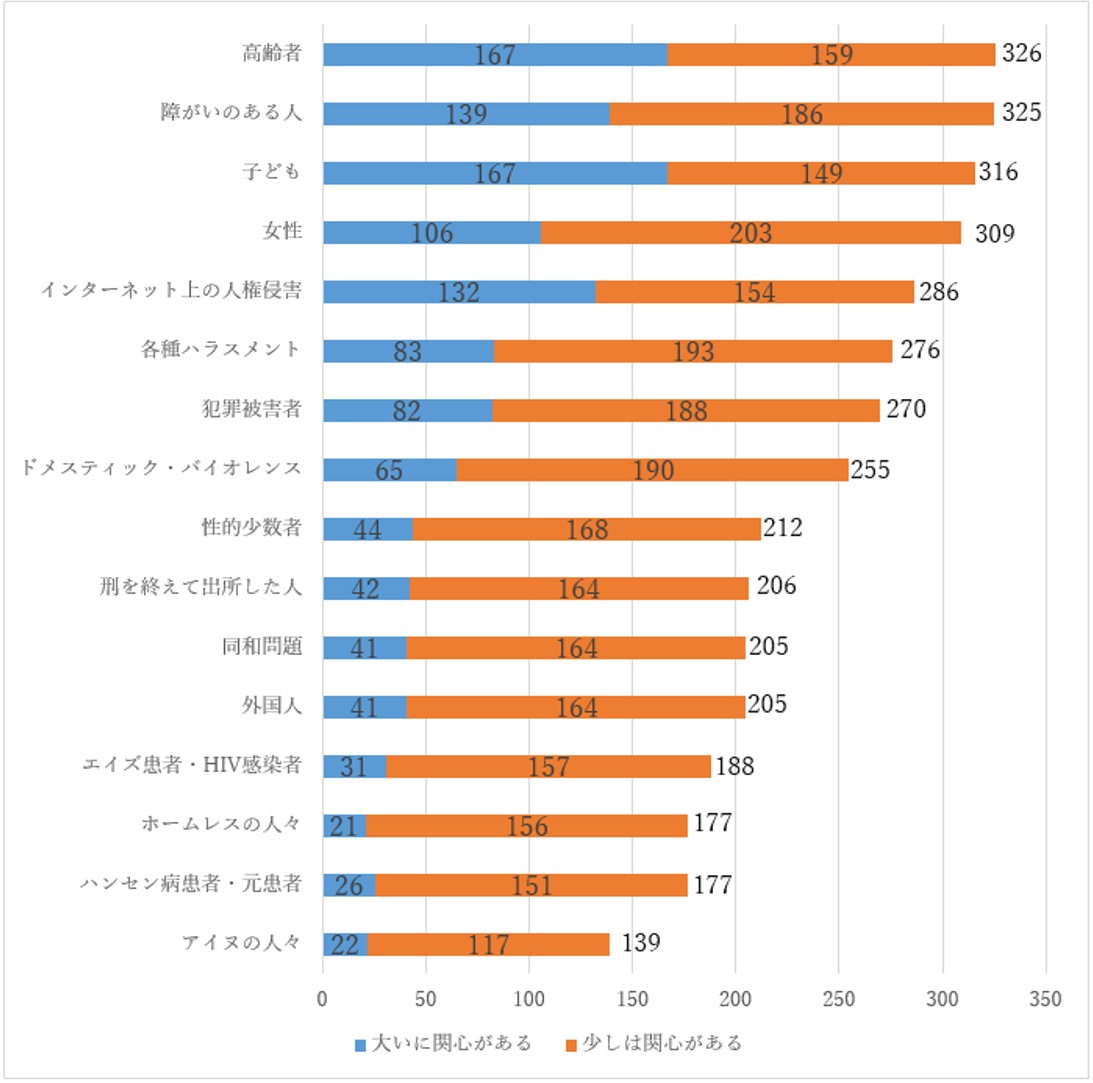

問2 日本の社会には、人権にかかわるいろいろな課題があります。あなたは、1~16の人権課題にどの程度関心がありますか。

次の人権課題(全16項目)について、「大いに関心がある」「少しは関心がある」「あまり関心がない」「まったく関心がない」の択一回答を求めた。下のグラフは、「大いに関心がある」「少しは関心がある」と答えた人の人数を合わせたものである。

(人)

課題別関心度のうち、「大いに関心がある」「少しは関心がある」と回答した人の割合が最も高かったのが、「高齢者に関する課題」326人である。次いで、「障がいのある人」325人、「子ども」316人、「女性」309人の順となっている。

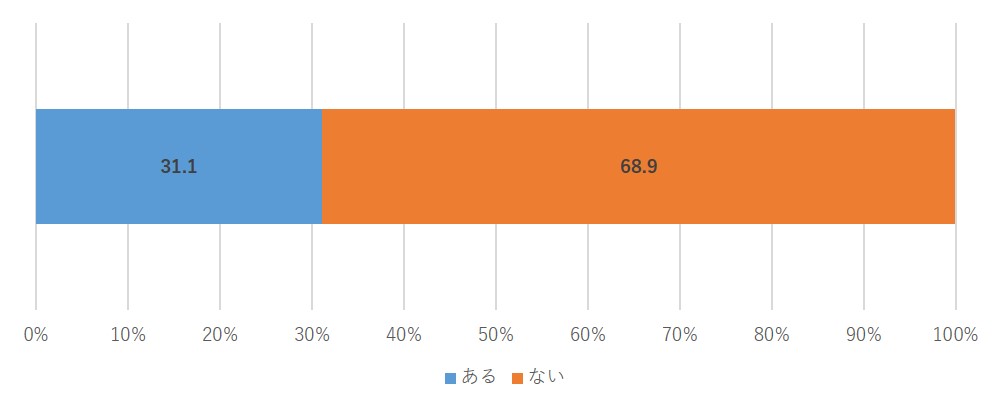

問3 あなたは今までに人権が侵害されたと感じたことがありますか。

今までに人権が侵害されたと感じたことがあると回答した人の割合は、31.1%である。

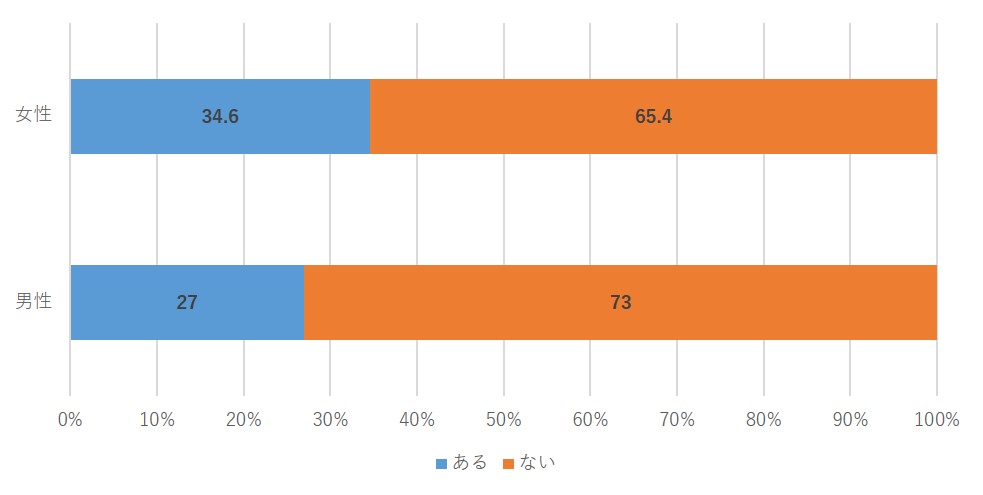

【性別】×【問3】

性別でみると、人権が侵害されたことが「ある」と回答した人の割合は、「男性」に比べて、「女性」の方が高い。

【年齢】×【問3】

年齢別でみると、「20歳代以下」を除き、世代が若いほど「人権が侵害されたことがある」と回答した人の割合が高い。

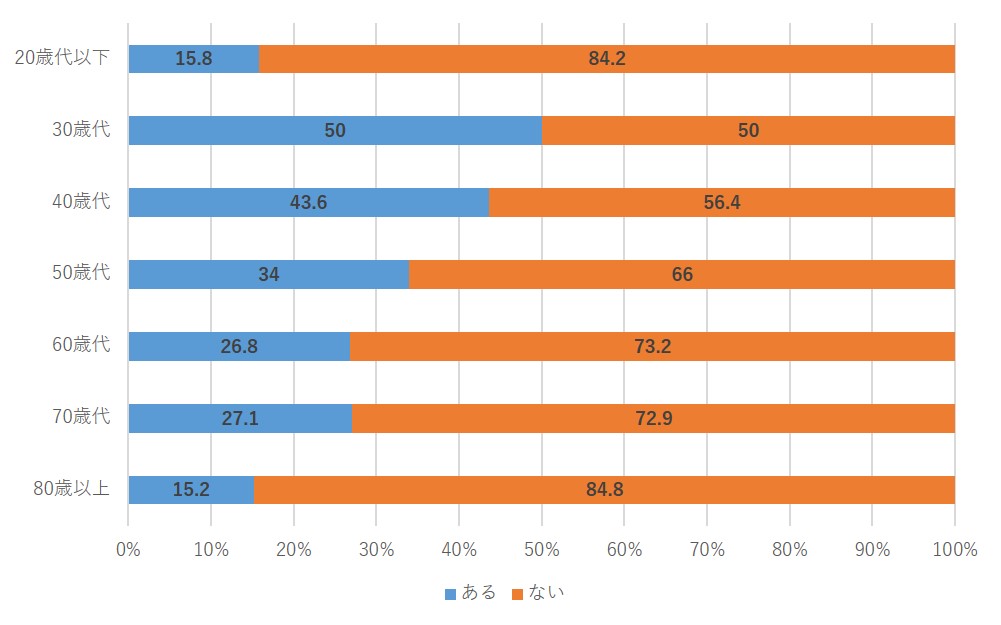

問3-2 どのようなことで、人権が侵害されたと感じましたか。

(人)

「あらぬうわさや、悪口、かげ口」66人、「セクハラやパワハラ」48人「学校、地域、職場などでの仲間はずれ」40人の順で多かった。

最近話題になることの多い「セクハラやパワハラ」に加えて、少数だが、「ストーカー行為を受けた」4人や「ドメスティック・バイオレンスを受けた」6人との回答も確認された。

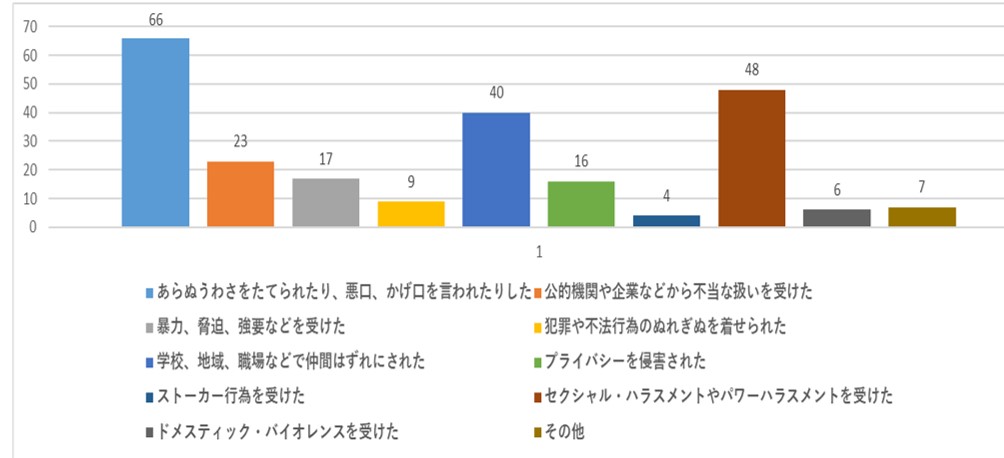

問4 もし、あなたが人権を侵害されたら、どのように対応しようと思いますか。

(人)

「家族や親せきに相談する」210人、「友人や同僚に相談する」158人、「県や市町などの公的機関に相談する」110人、「警察や弁護士に相談する」103人となっている。

相談相手として公的機関等に頼るより、家族・親戚・友人・同僚など個人的な人間関係に頼ろうとする傾向がうかがえる。

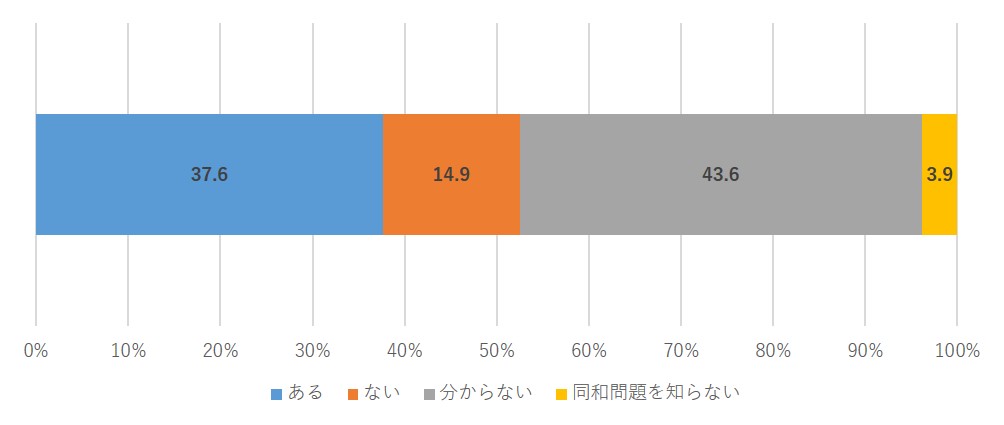

問5 今の日本社会に、同和問題に関する差別があると思いますか。

今の日本社会に同和問題に関する差別があると回答した人の割合は、37.6%である。平成28年に成立した「部落差別解消推進法」の第1条には、「現在もなお部落差別が存在する」と明記されているが、「同和問題に関する差別(部落差別)」について、62.4%の人が「ない」「分からない」「同和問題を知らない」と答えている。

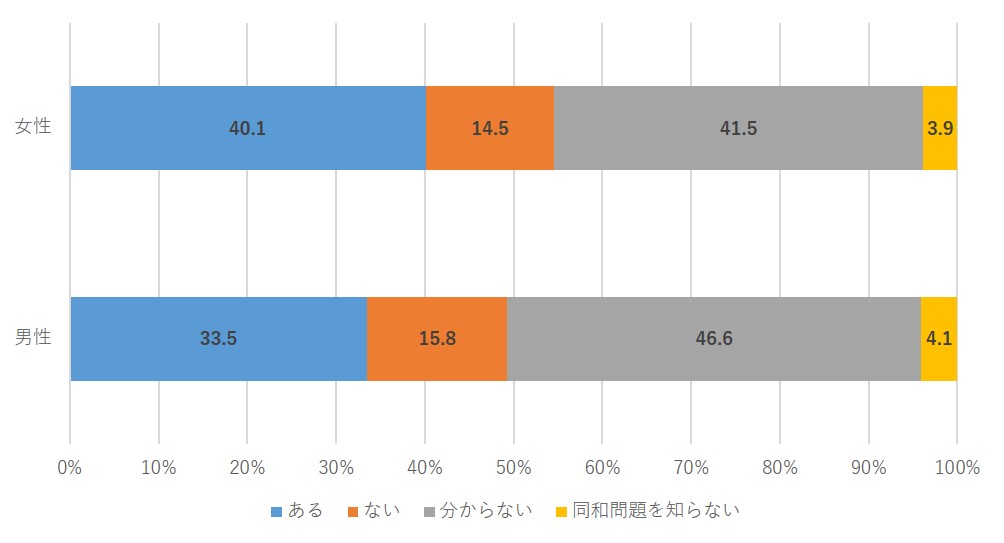

【性別】×【問5】

性別でみると、同和問題に関する差別が「ある」と答えた人の割合は、「男性」より「女性」が高く、40.1%である。

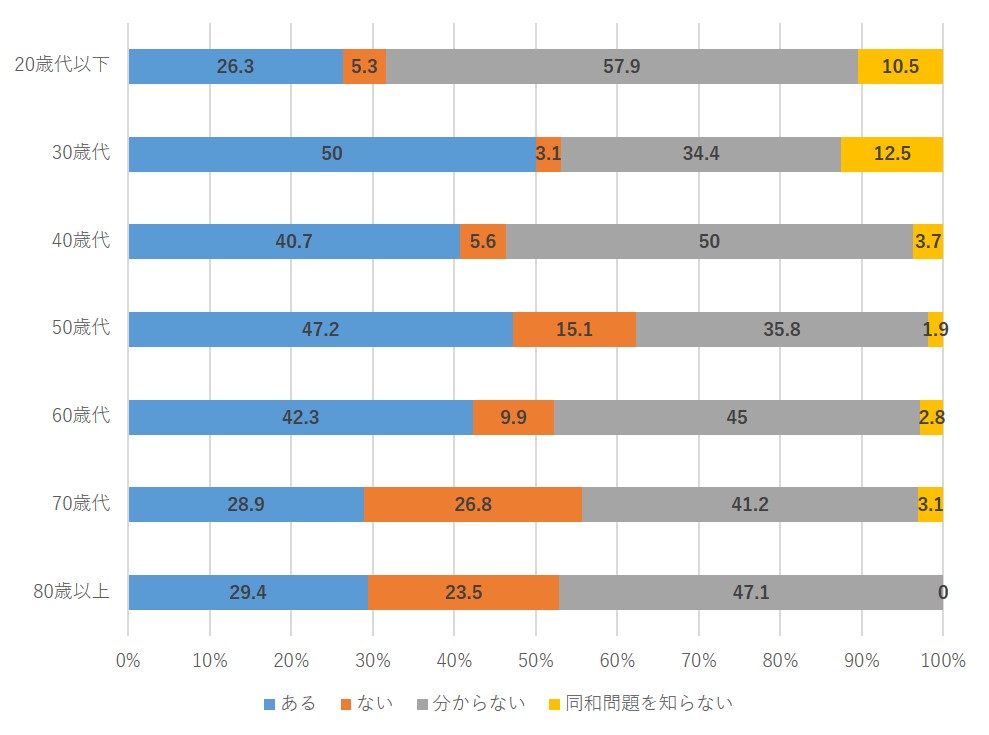

【年齢】×【問5】

年齢別でみると、「20歳代以下」と「30歳代」で、「同和問題を知らない」と回答した人の割合が、それぞれ、10.5%、12.5%であるのが注目される。各年代を通して、同和問題に関する差別があるか、「分からない」と回答した人の割合も高い。

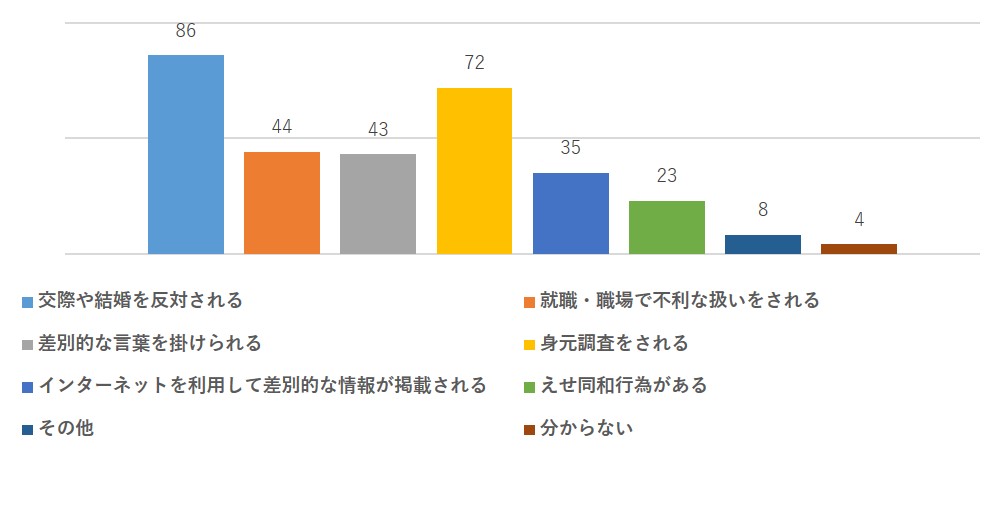

問5-2 同和問題に関することで、現在、どのようなことが起きていると思いますか。

(人)

「交際や結婚を反対される」86人、「身元調査をされる」72人の順で多い。

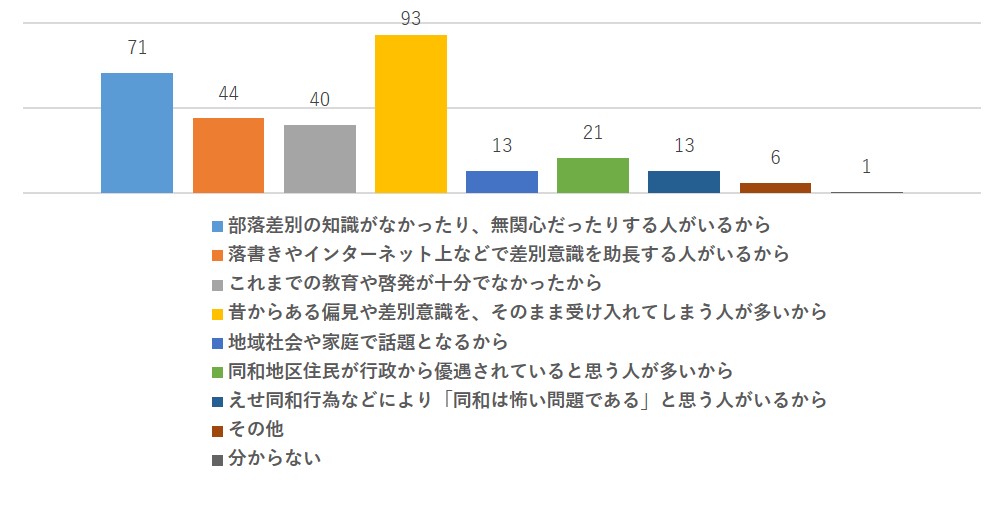

問5-3 現在もなお同和問題が存在するのは、どのような理由からだと思いますか。

(人)

「昔からある偏見や差別意識を、そのまま受け入れてしまう人が多いから」93人、「部落差別の知識がなかったり、無関心だったりする人がいるから」71人となっている。40人の人が「これまでの教育や啓発が十分ではなかったから」と指摘している。

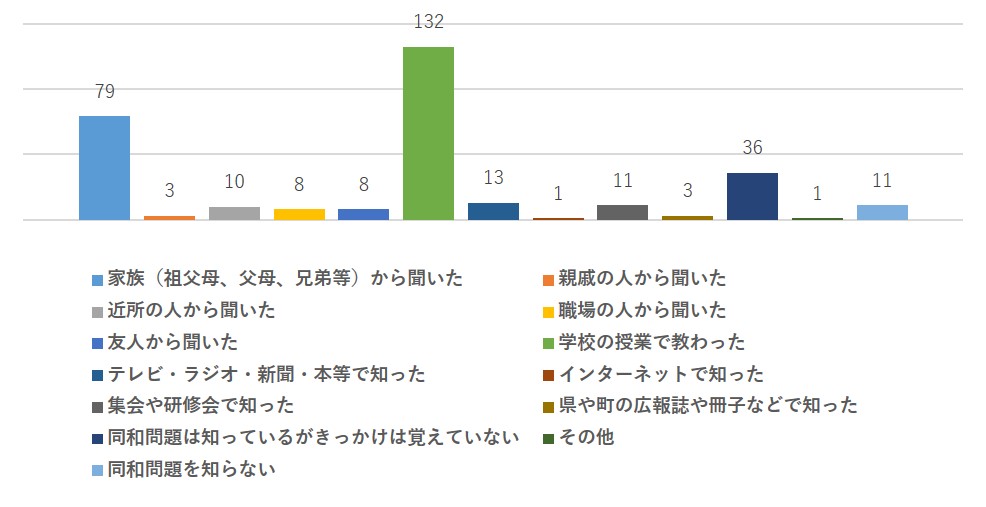

問6 あなたが、同和問題について、初めて知ったきっかけは何ですか。

(人)

「学校の授業で教わった」が132人と多い。しかし、初めて知ったきっかけとして、学校で教わる以前に、「家族(祖父母、父母、兄弟等)から聞いた」と答えた人も79人と多い。

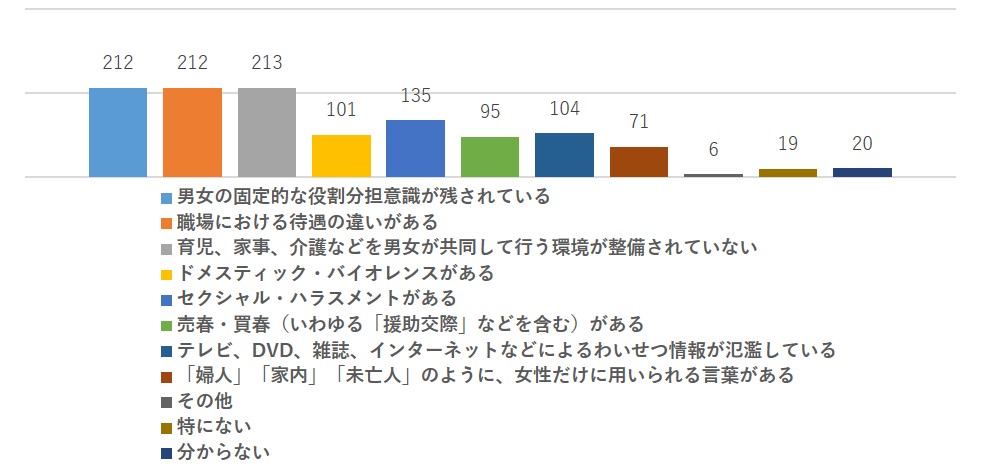

問7 女性の人権に関することで、現在、どのようなことが起きていると思いますか。

(人)

「育児、家事、介護などを男女が共同して行う環境の未整備」213人、「男女の固定的な役割分担意識が残されている」212人、「職場における待遇の違いがある」212人と多い。

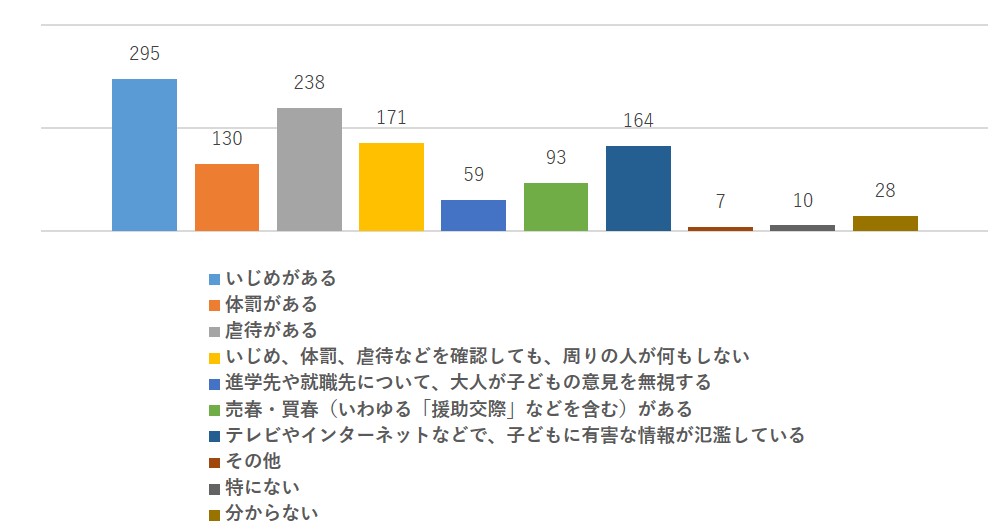

問8 子どもの人権に関することで、現在、どのようなことが起きていると思いますか。

(人)

「いじめがある」295人、「虐待がある」238人、「テレビやインターネットなどで、子どもに有害な情報が氾濫している」164人、「体罰がある」130人と多い。

「いじめ、体罰、虐待などを確認しても、周りの人が何もしない」と第三者の対応がないことを指摘している回答も171人と多い。

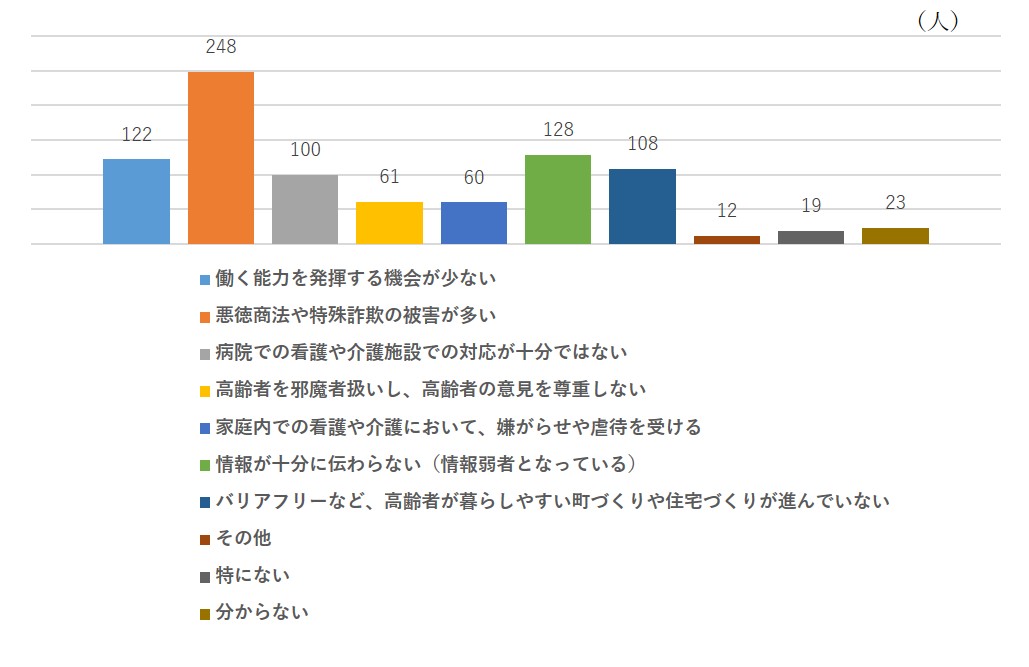

問9 高齢者の人権に関することで、現在、どのようなことが起きていると思いますか。

「悪徳商法や特殊詐欺の被害が多い」248人、「情報が十分に伝わらない」128人、「働く能力を発揮する機会が少ない」122人、「バリアフリーなど、高齢者が暮らしやすい町づくりや住宅づくりが進んでいない」108人、「病院での看護や介護施設での対応が十分ではない」100人の順で多い。

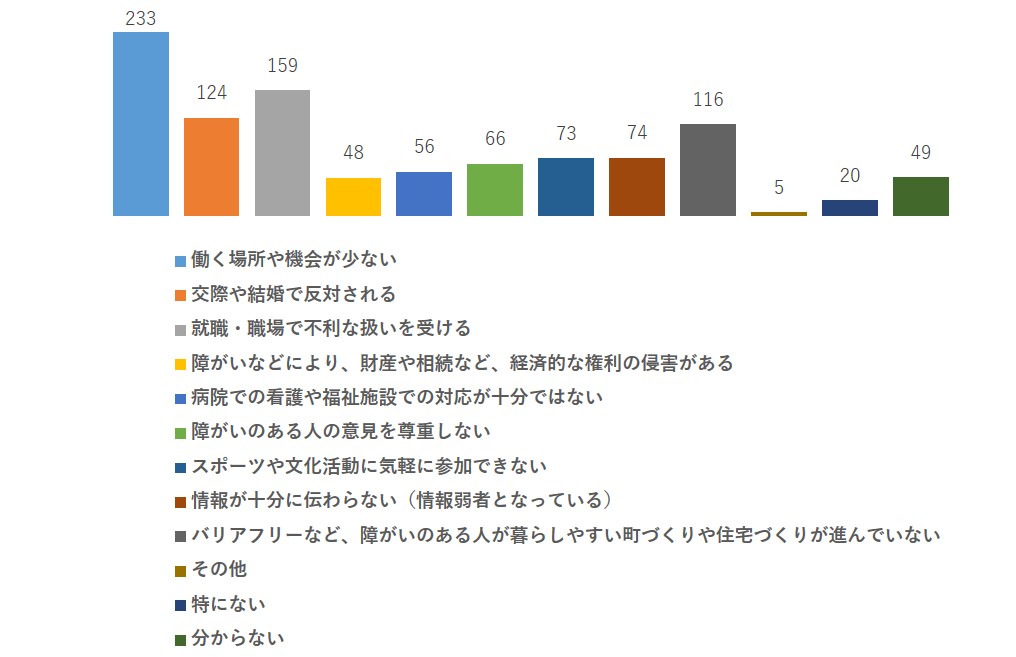

問10 障がい者の人権に関することで、現在、どのようなことが起きていると思いますか。

(人)

「働く場所や機会が少ない」233人、「就職・職場で不利な扱いを受ける」159人、「交際や結婚で反対される」124人、「バリアフリーなど、障がいのある人が暮らしやすい町づくりや住宅づくりが進んでいない」116人の順で多い。

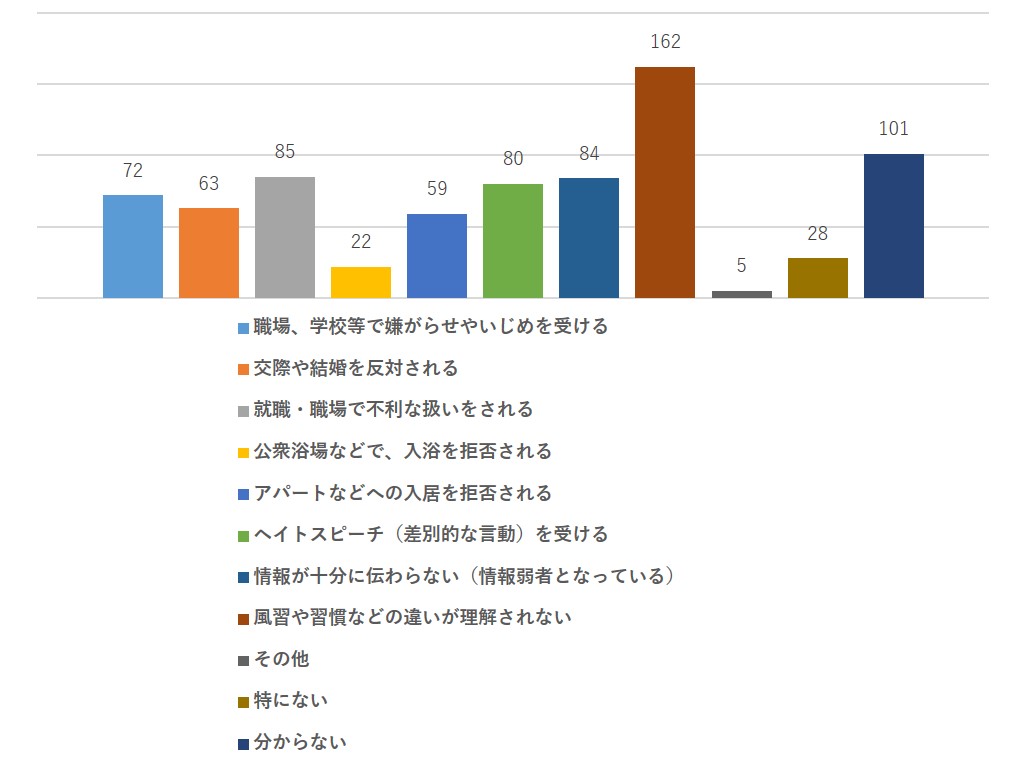

問11 外国人の人権に関することで、現在、どのようなことが起きていると思いますか。

(人)

「風習や習慣などの違いが理解されない」162人、「就職・職場で不利な扱いをされる」85人、「情報が十分に伝わらない」84人の順で多い。外国人の人権に関することは、「分からない」との回答が101人(2番目)と多いことが特筆される。

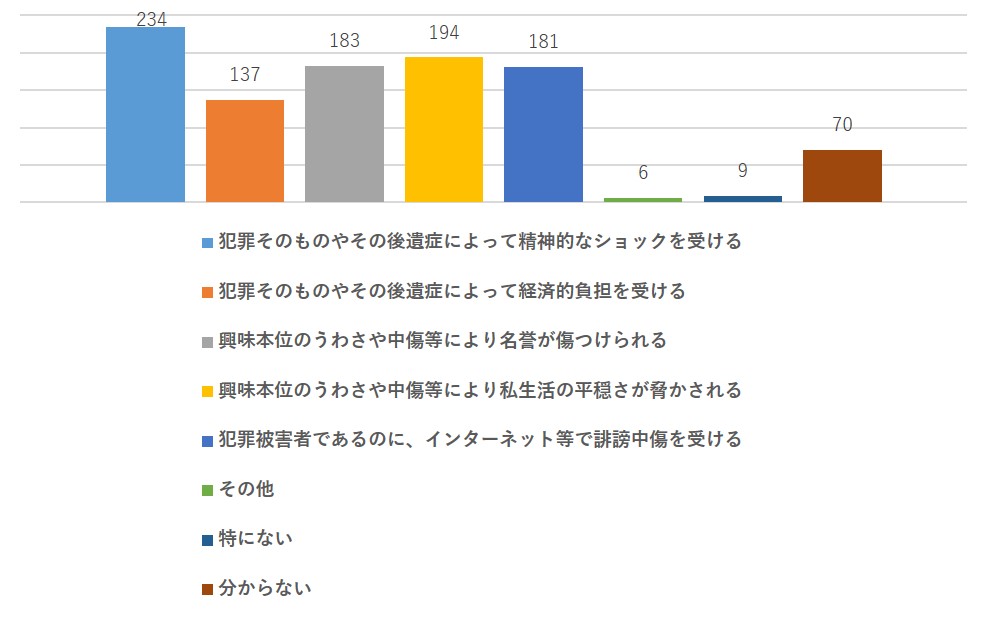

問12 犯罪被害者やその家族に関することで、現在、どのようなことが起きていると思いますか。

(人)

「犯罪そのものやその後遺症によって精神的なショックを受ける」234人、「興味本位のうわさや中傷等により私生活の平穏が脅かされる」194人、「興味本位のうわさや中傷等により名誉が傷つけられる」183人の順で多い。「犯罪被害者であるのに、インターネット等で誹謗中傷を受ける」という、いわゆる「二次被害」を指摘する回答も181人と多い。

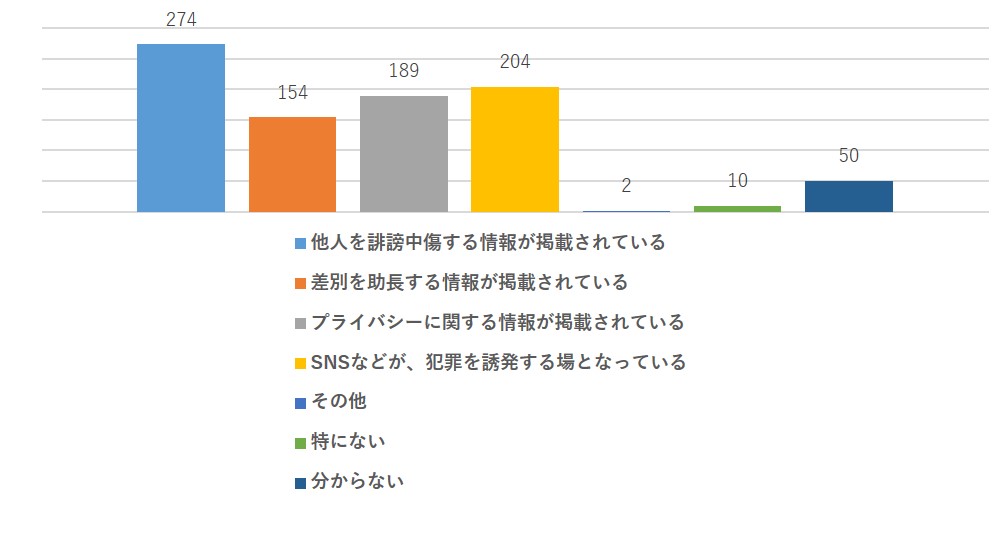

問13 インターネットによる人権侵害に関することで、現在、どのようなことが起きていると思いますか。

(人)

近年インターネット上での他人への誹謗中傷や差別的な書き込みが社会問題化している。町民への意識調査でも、「他人を誹謗中傷する情報が掲載されている」274人、「SNSなどが、犯罪を誘発する場となっている」204人、「プライバシーに関する情報が掲載されている」189人、「差別を助長する情報が掲載されている」154人の順で多い。

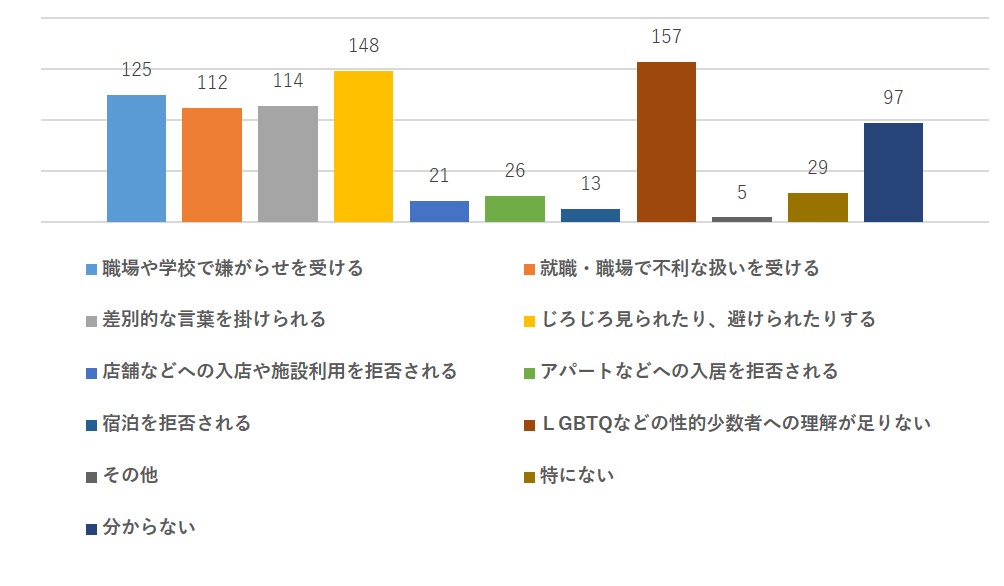

問14 LGBTQなどの性的少数者の人権に関することで、現在、どのようなことが起きていると思いますか。

(人)

近年この問題も社会問題化し、関心を集めている。町民への意識調査でも、「LGBTQなどの性的少数者への理解が足りない」157人、「じろじろ見られたり、避けられたりする」148人、「職場や学校で嫌がらせを受ける」125人、「差別的な言葉を掛けられる」114人、「就職・職場で不利な扱いを受ける」112人となっている。このことについて「分からない」と回答した人が97人と多い。

慣習に関する質問

人権擁護推進審議会では、国民の中にある「非合理な因習的な意識」を、様々な人権課題が存在する要因の一つとして提起している。そこで、今回の意識調査では、生活上に慣習について質問をした。

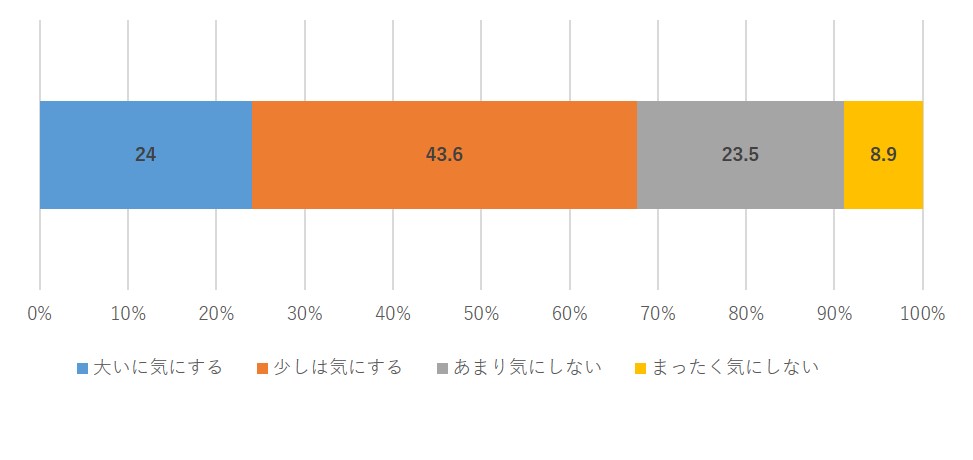

問15 あなたはお子さんに名前を付ける際、字画などを気にすることをどのように思いますか。

「大いに気にする」24.0%と、「少しは気にする」43.6%を加えると、67.6%の人が、お子さんの名前を付ける際、字画などを気にすると回答している。

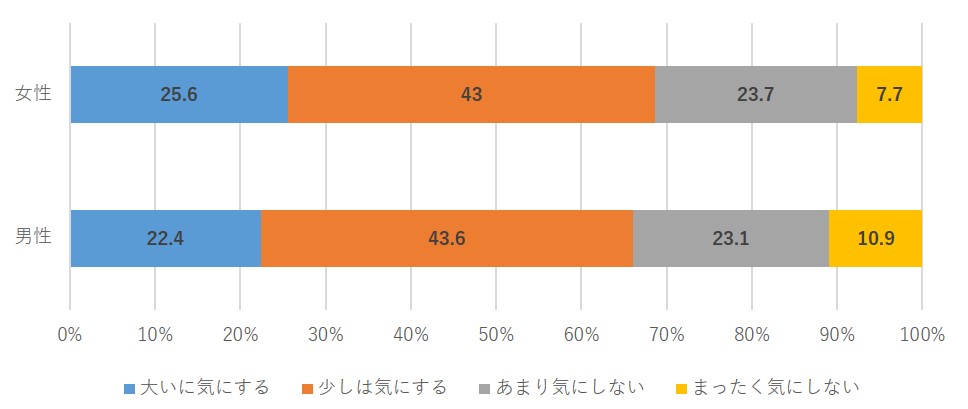

【性別】×【問15】

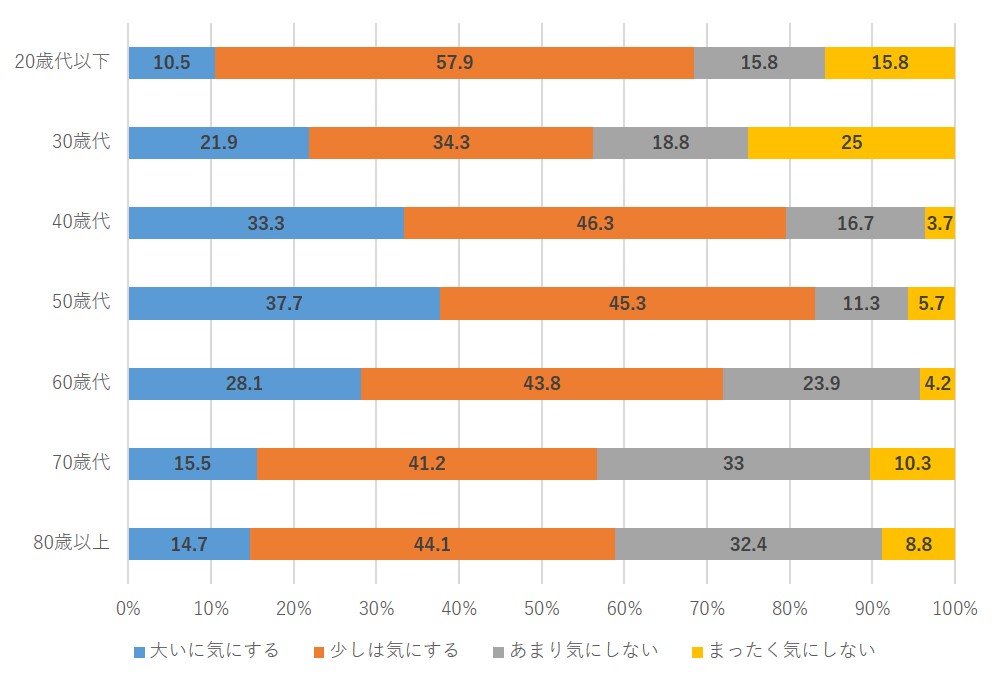

【年齢】×【問15】

年齢別でみると、「40歳代」「50歳代」「60歳代」で、「大いに気にする」と回答した人の割合が高く、「まったく気にしない」と回答した人の割合が低い。

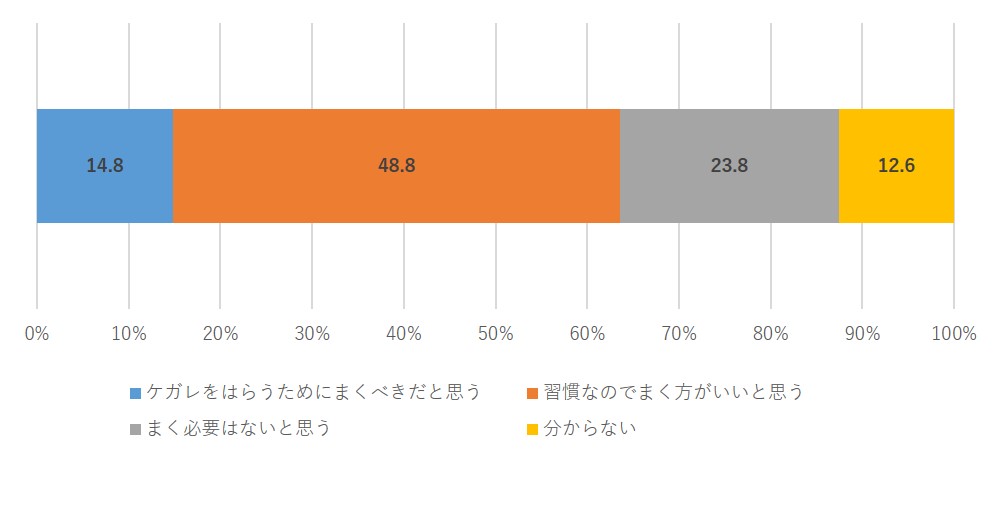

問16 あなたは葬儀の際の清め塩をまくことについて、どのように思いますか。

「ケガレをはらうためにまくべきだ」14.8%と、「習慣なのでまくほうがいい」の48.8%を加えると、63.6%の人が、葬儀の際に清め塩をまく方がいいと回答している。

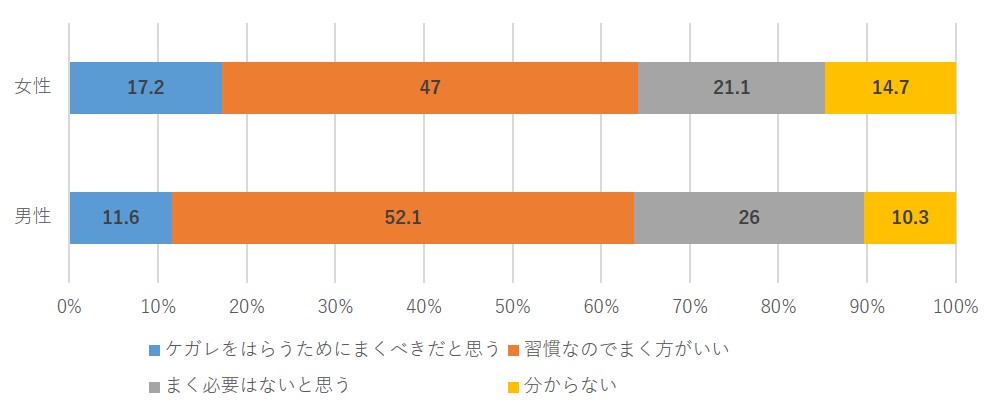

【性別】×【問16】

性別でみると、「ケガレをはらうためにまくべきだ」と回答した人の割合は、女性の方が高い。

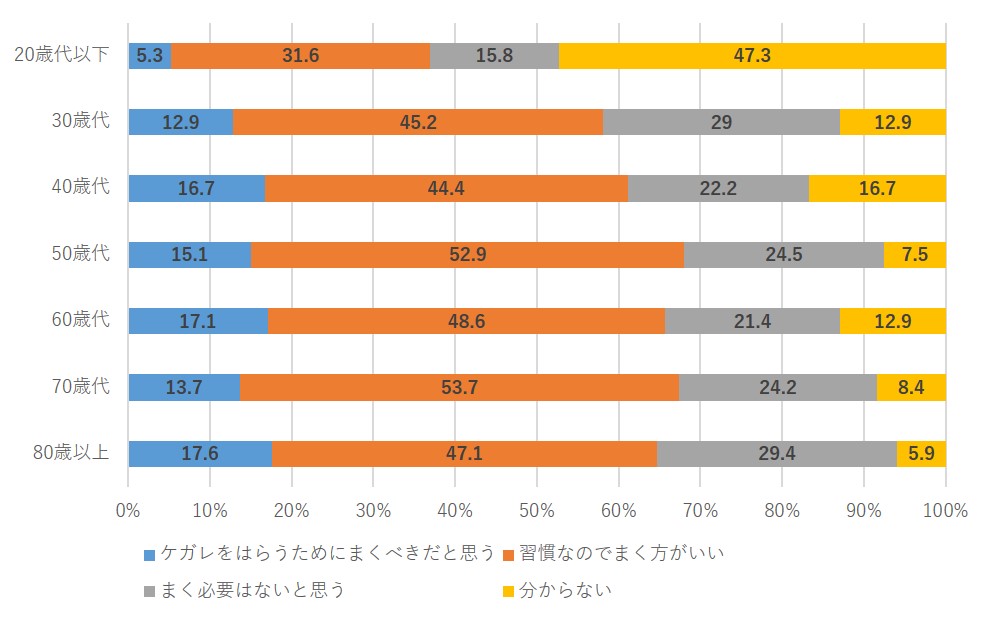

【年齢】×【問16】

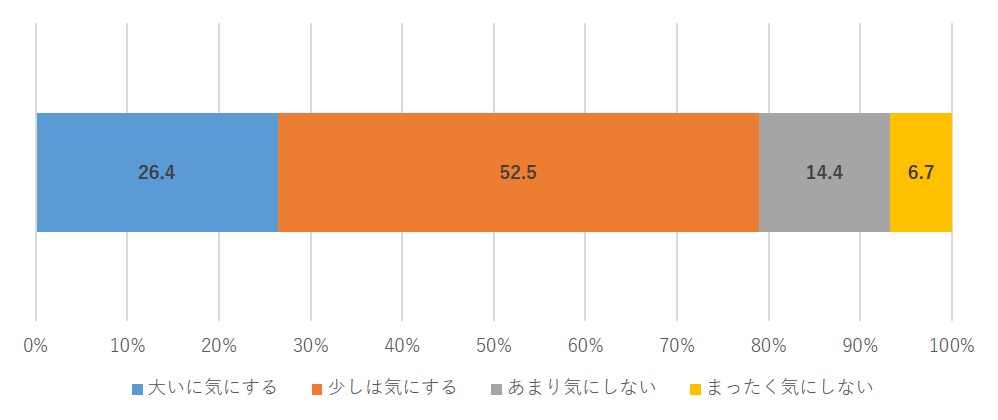

問17 あなたは六曜(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)について、どのように思いますか。 例;結婚などのお祝いは大安にして、葬儀は友引にはしないなど

六曜については、「大いに気にする」26.4%、「少しは気にする」52.5%と合わせると78.9%の人が「気にする」と回答している。

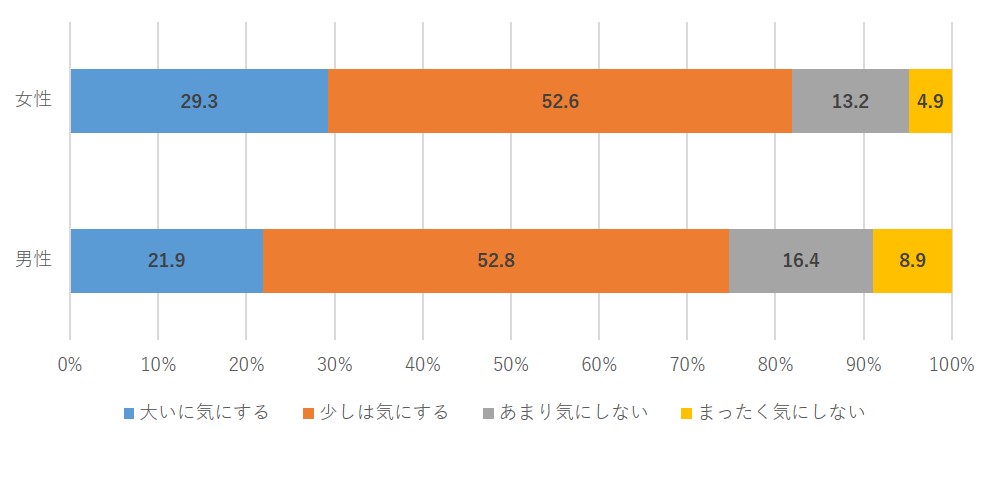

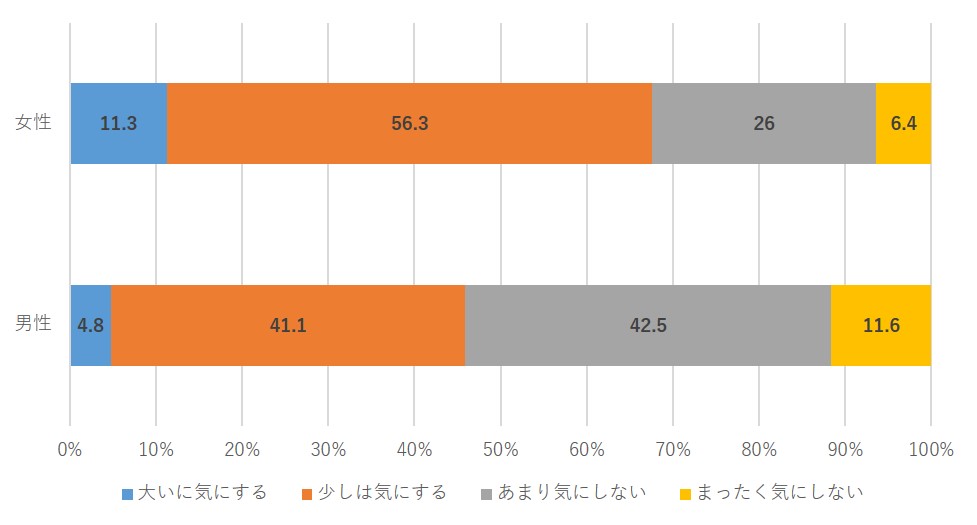

【性別】×【問17】

性別でみると、「大いに気にする」、「少しは気にする」と回答した人の割合は、男性より女性の方が高い。

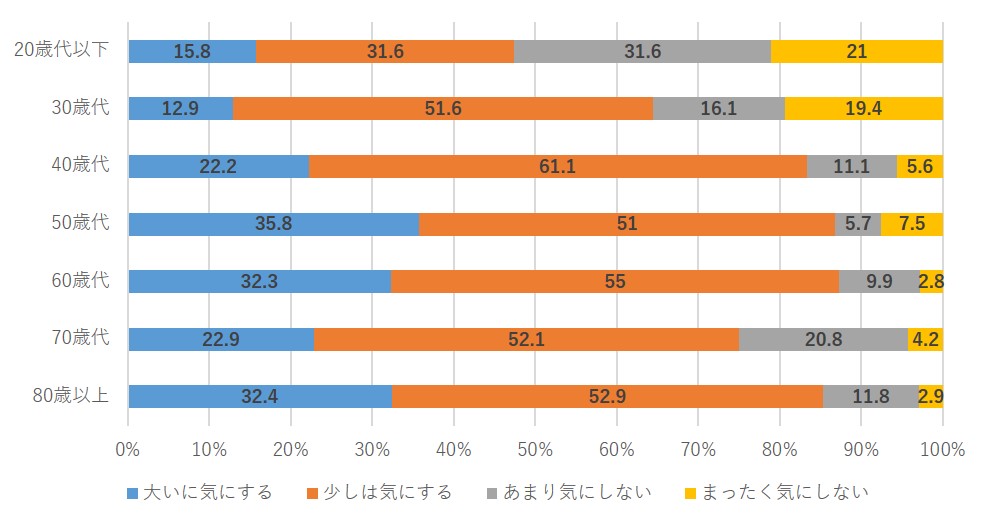

【年齢】×【問17】

年齢別でみると、「あまり気にしない」、「まったく気にしない」と回答した人の割合は、「20歳代以下」「30歳代」で高かった。

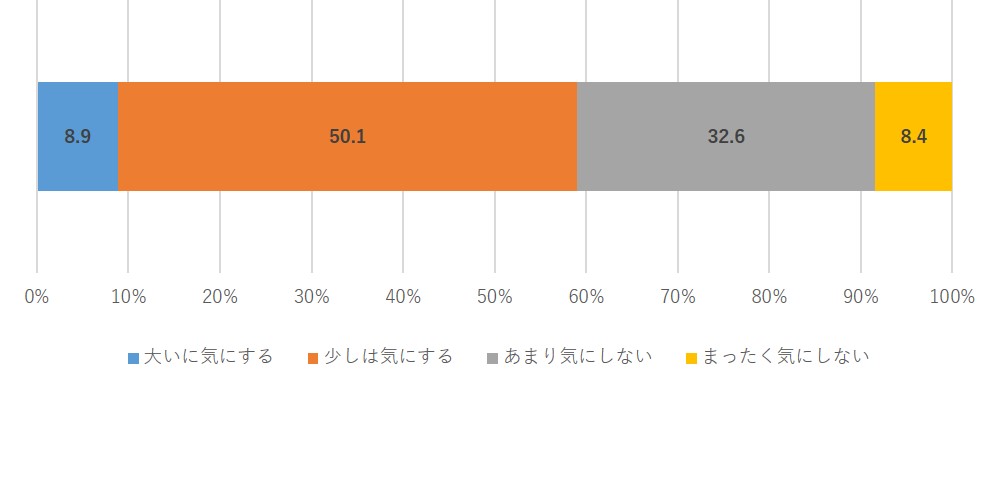

問18 あなたは結婚の際に、相手の家柄を気にすることについて、どのように思いますか。

結婚の際に相手の家柄を「大いに気にする」8.9%と、「少しは気にする」の50.1%を合わせると、59%の方が、結婚の際に「相手の家柄を気にする」と回答している。

【性別】×【問18】

性別でみると、結婚の際に相手の家柄を「大いに気にする」「少しは気にする」と回答した人の割合は、女性67.6%、男性45.9%と女性の方が高い。

【年齢】×【問18】

年齢別でみると、結婚の際に相手の家柄を「大いに気にする」と「まったく気にしない」と回答した人の割合は、各年代を通じて30歳代が最も高かった。

慣習に関する質問 クロス集計結果

「名前を付ける際の字画」について、「葬儀の際の清め塩」について、「六曜」について、「結婚の際の相手の家柄」についての4項目をクロス集計した。

具体的には、「字画」「清め塩」「六曜」を気にすることと、「家柄」を気にすることとの関係について集計をした。

【名前を付ける際の字画】と【結婚の際の家柄】

「字画」を「大いに気にする」とした人は、「結婚の際の相手の家柄」を「大いに気にする」23.0%、「少しは気にする」51.7%と答え、相手の家柄を気にする人が多い。

「字画」を「まったく気にしない」とした人は、「結婚相手の家柄」を「大いに気にする」とした人が0%であった。この結果からは、「字画」を気にしない人は、「家柄」も「気にしない」傾向がみられる。

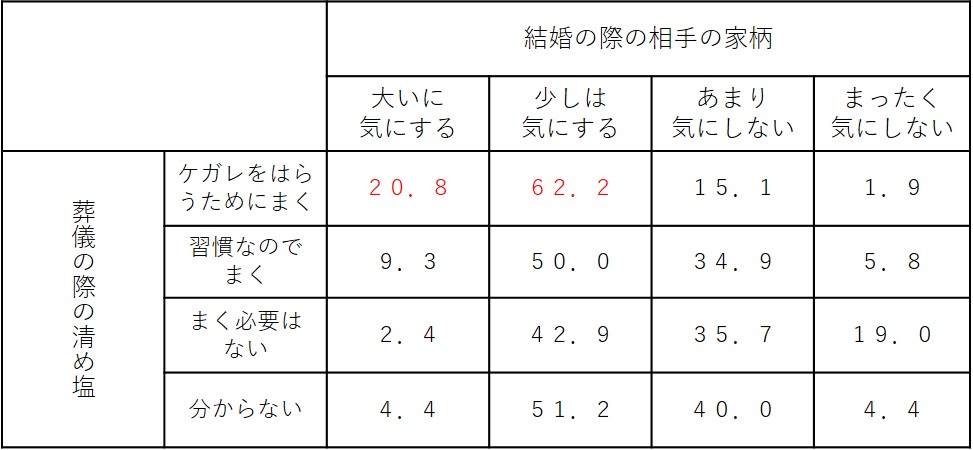

【葬儀の際の清め塩】と【結婚の際の家柄】

葬儀の際の清め塩を「ケガレをはらうためにまくべきだ」とした人は、「結婚の際の相手の家柄」を「大いに気にする」20.8%、「少しは気にする」62.2%と答えている。

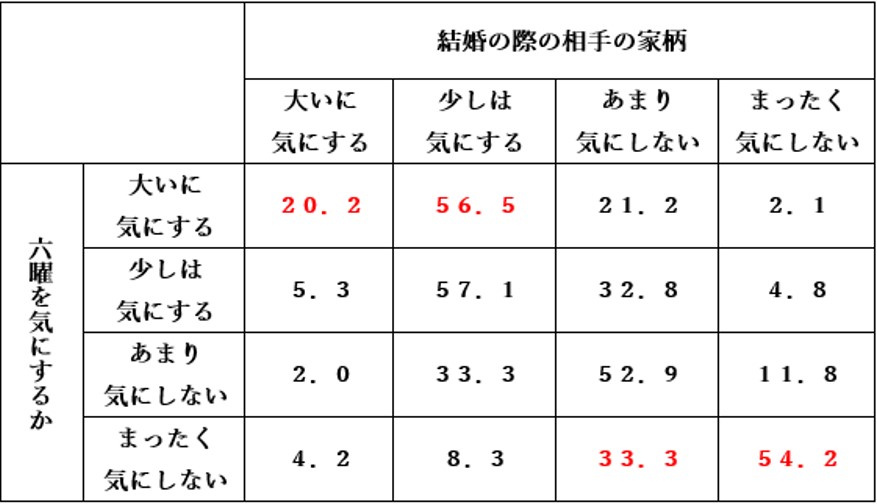

【六曜を気にするか】と【結婚の際の家柄】

六曜を「大いに気にする」とした人は、「結婚の際の相手の家柄」を「大いに気にする」20.2%、「少しは気にする」56.5%と答え、相手の家柄を気にする人が多い。

逆に六曜を「まったく気にしない」とした人は、結婚相手の家柄を「あまり気にしない」33.3%、「まったく気にしない」54.2%と答えている。

慣習と人権課題との関連についての考察

人権擁護推進審議会は、差別意識の解消や人権侵害に関する施策について審議し、平成11(1999)年7月に、その結果を政府に答申した。答申の中で、日本に存在する様々な人権課題の要因の一つとして、国民の中にある「非合理な因習的な意識」を挙げた。

「昔からそうだから」「みんながしているから」と、合理的・科学的根拠のない慣習に従う態度は、差別に直面した際、周りの意見に流され、差別を助長することにつながるおそれがある。

本町における今回の「人権問題に関する意識調査」では、「非合理な因習的な意識」として、

1 名前を付ける際に字画を気にすること

2 葬儀の際に清め塩をまくこと

3 六曜(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)を気にすること

の3点を挙げた。

この3点と「結婚の際に、相手の家柄を気にすること」(個人の人柄に関係ないことを気にする意識)についてクロス集計を行った。

その結果、「子どもに名前を付ける際の字画」や「六曜(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)」を「大いに気にする」とする人は、「結婚の際の相手の家柄」を「大いに気にする」「少しは気にする」と答えた人の割合が高いことが分かった。

葬儀の際の清め塩についても、「ケガレをはらうためにまくべきだ」とする人は、「結婚の際の相手の家柄」を「大いに気にする」「少しは気にする」と答えた人の割合が高いことが分かった。

慣習は生活の中で刷り込まれる感覚的なものであり、理屈では根拠のないこととわかっていても、従ってしまうことも多い。しかし、そういった意識や姿勢は、時に人に対して偏見をもったり差別したりすることにもつながりかねない。

同和問題をはじめとする様々な人権課題の解決のためには、我々の中にある「非合理な因習的な意識」から脱却することも重要な方策ではないかと考える。

人権教育・啓発に関する質問

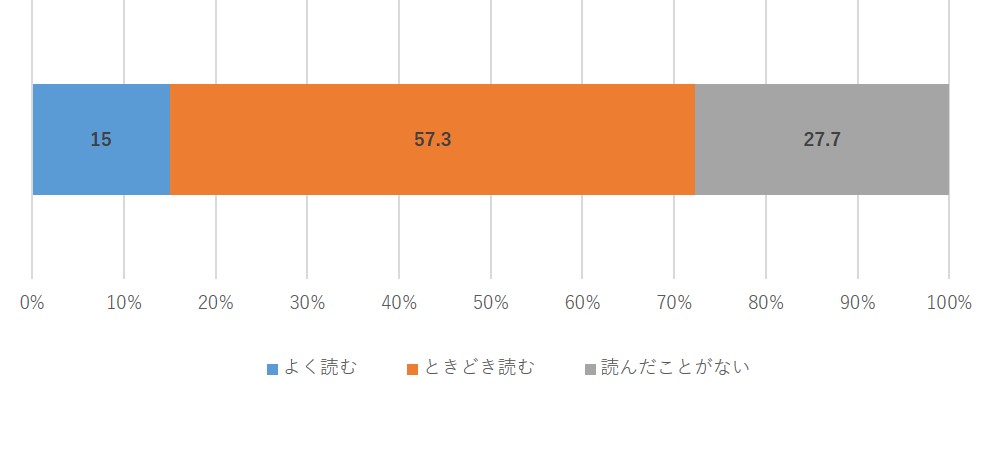

問19 砥部町では広報とべに「みんなの人権」や人権教育に関する記事を掲載しています。あなたは、それらを読んでいますか。

「ときどき読む」57.3%と最も多く、以下「読んだことがない」27.7%、「よく読む」15.0%となった。

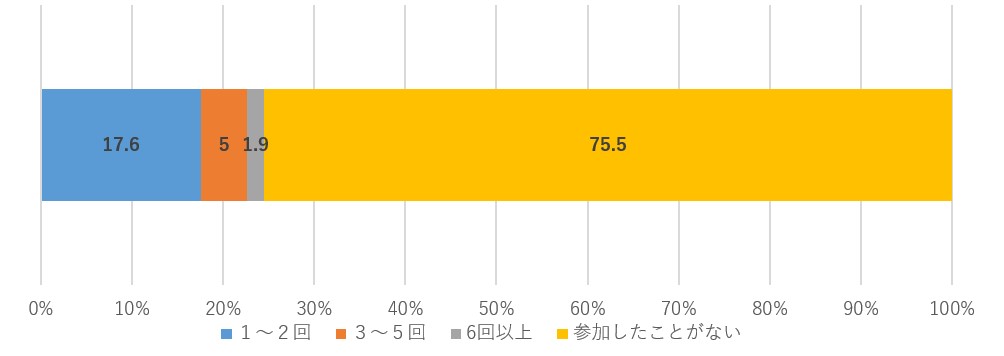

問20 砥部町では毎年、人権教育基礎講座や人権教育巡回学習会、人権の町づくり集会など、人権教育に関する事業が開催されています。あなたは、過去5年間にこのような事業に何回ぐらい参加したことがありますか。

人権教育事業への参加回数は、「1~2回」17.6%、「3~5回」5.0%、「6回以上」1.9%となっている。しかし、「参加したことがない」が4分の3以上の75.5%にのぼっている。参加者を増やすためには、この層への働き掛けを工夫する必要がある。

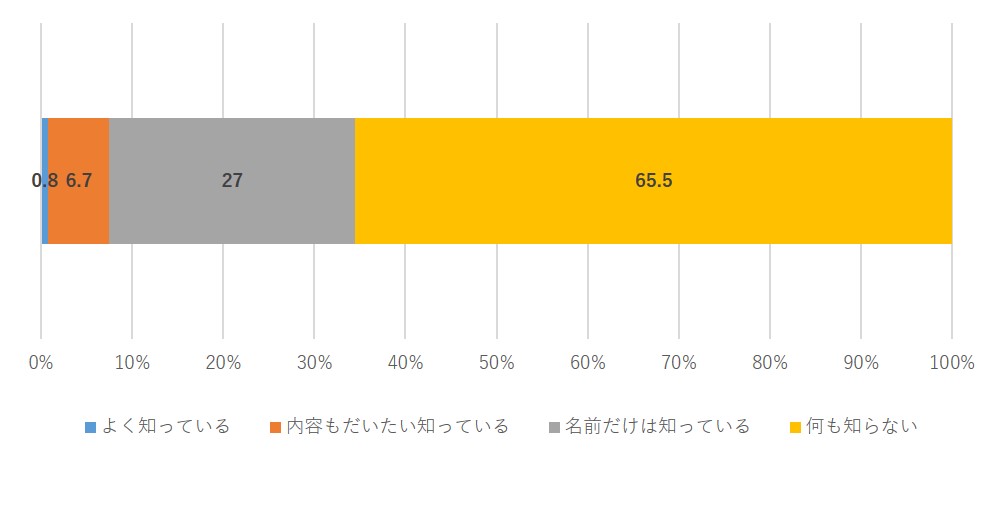

問21 あなたは、平成28年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」を知っていますか。

「部落差別の解消の推進に関する法律」については、「よく知っている」が0.8%、「内容もだいたい知っている」が6.7%で、合わせても7.5%にしかならない。「何も知らない」は65.5%であり、施行されて7年以上が経過したが、本法律の周知については不十分と言わざるを得ない。

問22 どのようにして知りましたか。

(人)

「テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った」44人、「国や県、町の広報誌や冊子などでそ知った」35人、「集会や研修会で知った」31人の順である。

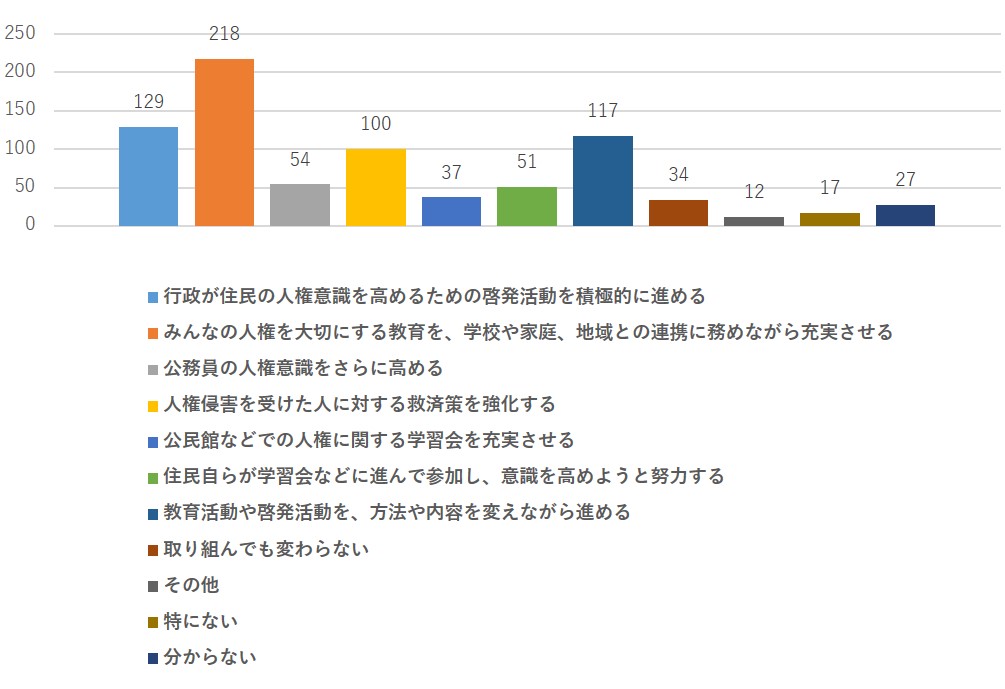

問23 あなたは、人権が尊重される社会を実現するために、今後、特に必要なことはどんな事だと思いますか。

(人)

多数意見としては、「みんなの人権を大切にする教育を、学校や家庭、地域との連携に務めながら充実させる」218人、「行政が住民の人権意識を高めるための啓発活動を積極的に進める」129人、「教育活動や啓発活動を、方法や内容を変えながら進める」117人、「人権侵害を受けた人の救済策を強化する」100人などが挙げられる。

自由記述

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 社会教育係

〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館2階

電話番号:089-962-5952

ファクス:089-962-7511

更新日:2024年04月01日