玄彩窯(げんさいよう)

玄彩窯は河野玄容さんにより開かれた窯です。

河野さんは西予市宇和町のお生まれで、大阪芸術大学を経て、松山市内の会社でデザイナーとして勤めながら、地元の名産である砥部焼をモダンに制作してみてはどうかという思いにより、窯元を巡ったり研究をしたりしていたところ、京都の陶芸家、近藤潤氏と出会います。

その後近藤氏に弟子入り、デザイナーの仕事をこなしながら京都へ通って作陶の修行を続け、1990年に玄彩窯を開きました。

工房兼ギャラリーショップは松山市平井町にあり、すぐ裏手には山々が、近くには明星院や葉佐池古墳などがある、のどかな場所に建っています。

工房は「ロクロ場」「水場」「焼き場」と区画され、実際にロクロを回すところを見せてくださいました。

「一般的にはロクロの横に足を下ろしますが、土は神聖なものだと教わったので、ロクロの横に足を下ろしません。この場所もほこりが入らないよう密閉した造りにしています。かめ板(ロクロの回転台に乗せる板)は、師の父である人間国宝・近藤悠三のかめ板を許可を得て複製して使用しています」とお話してくれているほんの1、2分の間に、1つ成型が終わってしまいました。

「工程の中ではロクロが一番好きで自負がありますね」と、河野さん。

「砥部焼は200年以上の歴史をもちますが、中でも戦後の民芸運動のときに、柳宗悦・バーナードリーチ・富本憲吉・近藤悠三らが指導に訪れ、現在の民芸的要素が残る焼物として定着しています。よくうどん鉢でイメージされるように、丈夫で長持ちが特徴です。そんな中、砥部焼はもっと美術的にも評価されてもいいのではないか、美術として通用するものを創りたいと思って活動してきました」と河野さんは話されます。

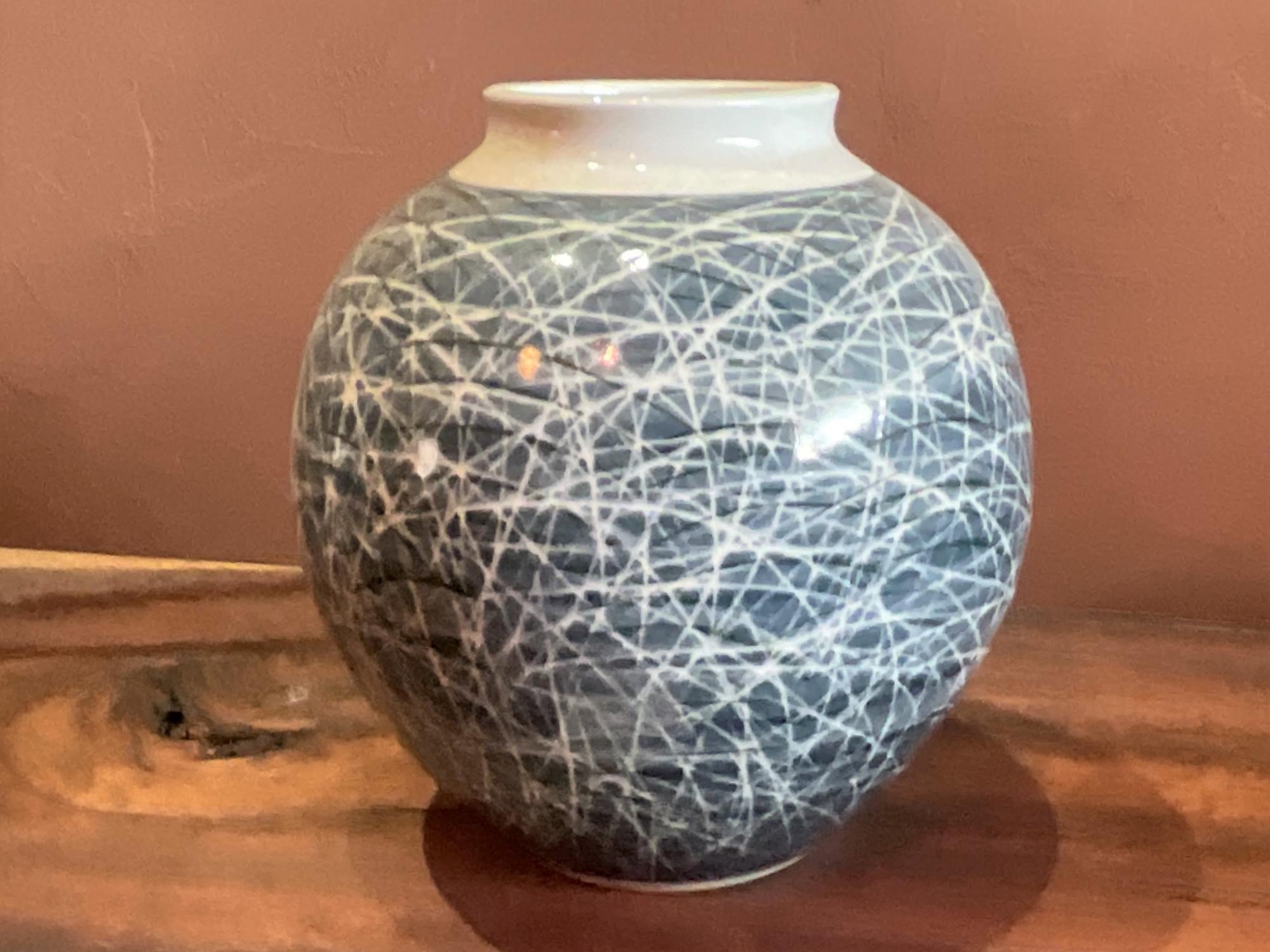

100%砥部町の原料を用い、手作り手描きで制作しており、白磁に藍色のシリーズや、「玄彩釉」と名付けられた黒いオリジナル釉のシリーズ、登り窯で焼いたシリーズなどがあります。

日常使いの器は砥部焼まつりにも出店し、工房では陶芸体験も受け付けています。

河野さんの作品、技を、ぜひ間近でご覧ください。

基本情報

- 住所:〒791-0243愛媛県松山市平井町甲347番地

- 電話番号・ファクス:089-975-3324

- 携帯:090-6284-6994

- メール:gensaiyo7@gmail.com

- 定休日:不定休

- 駐車スペース:5台

- SNSなど:HP

更新日:2024年04月01日