自立支援給付

「自立支援給付」は、介護や機能訓練、医療、補装具などのサービスを利用したときに、かかった費用の9割を支給するものです。

つまり、費用の1割を支払うことにより、サービスが利用できる制度です。

ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

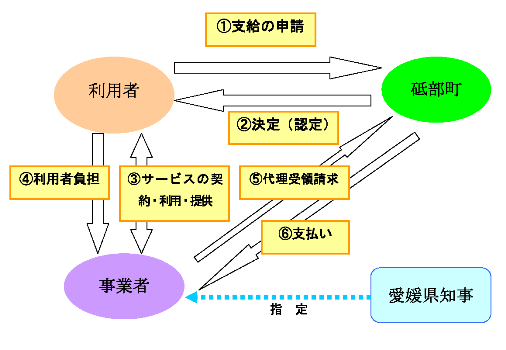

給付の流れ

- 支給の申請

- 支給の要否決定(認定)

- サービスの契約・利用・提供

- 利用者負担(費用の1割)

- 事業者が砥部町に代理受領請求

- 支払い(費用の9割)

(注意)介護給付費などに係る処分に不服があるときは、愛媛県知事に対して審査請求をすることができます。

まず、利用者が砥部町に対して支給申請を行います。砥部町から支給決定がされると、事業所と契約をしてサービスの利用を開始します。利用者負担がある場合は、事業所に対して料金を支払います。その後、事業所から砥部町に代理受領請求があり、砥部町から事業所へ支払いを行います。なお、事業所の指定は愛媛県が行います。

利用できるサービス

住まいの場(居宅や施設)における介護サービスや、日中活動の場における機能訓練、就労支援などのサービス、居宅介護、生活介護など14種類のサービスが利用できます。

(注意)新しいサービスへは平成18年10月からおおむね5年間をかけて移行します。その間は現在受けているサービスを引き続き利用できます。

介護給付

居宅介護

入浴、排せつ、食事の介護など、居宅での生活全般にわたる援助サービス。

行動援護

行動の際に生じうる危険回避のための援護や、外出時の移動の支援。行動上特別な注意が必要な人が対象となります。

児童デイサービス

日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練など。(児童を対象とするデイサービス)

短期入所

短期の入所による介護サービス。介護者が病気の場合などにご利用できます。

重度訪問介護

居宅における介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス。重度の肢体不自由者を対象とします。

療養介護

医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。(18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)

生活介護

常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。(18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

共同生活介護

共同生活を営む住居における入浴、排せつ、食事の介護など。主に夜間に提供されるものをいいます。

施設入所支援

施設入所者に対して提供される介護サービス。主に夜間に提供されるものをいいます。(18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)

訓練などの給付

基本的に18歳以上の障害者を対象としています。

共同生活援助

共同生活を営む住居における相談その他日常生活上の援助。主に夜間に提供されるものをいいます。

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を受けられます。

就労移行支援

就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を受けられます。

就労継続支援

通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を受けられます。

自立支援医療

医療サービス(従来の「更生医療」、「育成医療」および「精神通院公費」が対象になります。)

補装具の交付・修理

補装具の購入や修理。事前に、補装具の必要性が認められた人を対象とします。

地域生活支援事業

障害者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。

- 日常生活用具の給付

- 移動支援事業など

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障がい福祉係

〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地

電話番号:089-962-7255

ファクス:089-962-6820

更新日:2024年04月01日