○砥部町公共下水道条例施行規程

令和4年3月23日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町公共下水道条例(平成22年砥部町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、建物、土地の状況その他の事由により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管渠等の構造基準

(1) 管渠

ア 構造は、暗渠としなければならない。ただし、雨水管渠については開渠とすることができる。

イ 管渠の土被りは、20センチメートル以上としなければならない。ただし、敷地の条件により必要な防護をしたときは、この限りでない。

(2) ます

ア 管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、検査及び清掃の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

イ 管渠には、直径の120倍以下の間隔で、ますを設けなければならない。

ウ ますの大きさは、内径又は内法15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って検査及び清掃に支障のない大きさとしなければならない。

エ ますの底部は、雨水管渠に属するものは透水性とし、その他のものはこれに集合又は接続する管渠の内径又は内法幅に応じたインバートを設け、汚泥が溜らないようにしなければならない。

オ 汚水ますは密閉蓋にしなければならない。ただし、雨水管渠用のますは、格子蓋を設けることができる。

(3) 防臭装置 台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、容易に内部を検査及び清掃できる構造の防臭装置(トラップ)を設けなければならない。

(4) ごみよけ装置

ア 台所の吐口には、網かごを取り付けなければならない。

イ 浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、目幅5ミリメートル以下の堅牢な目皿を取り付けなければならない。

(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある施設の吐口には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置 洗車場その他土砂を多量に排出するおそれのある施設の吐口には、適切な砂溜りを設けなければならない。

(7) ガソリンスタンド等の排水 ガソリンスタンド、洗車場その他の施設で汚水管に雨水が流入するおそれのあるときは、雨水の流入を軽減する施設を設けなければならない。

(8) 構造及び材料 管渠及びますその他の附属装置には、鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、その他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。ただし、雨水については、この限りでない。

3 ディスポーザーの設置基準

(1) 設置できるディスポーザーは、ディスポーザーと専用排水配管及び排水処理槽から構成される「ディスポーザーキッチン排水システム」(以下「ディスポーザーシステム」という。)とし、単体ディスポーザーは設置してはならない。

(2) 使用することができるディスポーザーシステムは、次のいずれかとしなければならない。

ア 国土交通大臣が認定したディスポーザーシステムのうち、管理者が適正な維持管理が行われることを確認したもの。

イ 公益社団法人日本下水道協会の基準に適合したディスポーザーシステムのうち、管理者が適正な維持管理が行われることを確認したもの。

(3) ディスポーザーシステムを設置しようとする者は、次の事項を順守しなければならない。

ア 当該システムについて、管理者が確認した計画に基づき維持管理を適切に行うこと。

イ 当該システムの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務契約を締結すること。

ウ 当該システムの維持管理業務契約に基づき、専門の維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(4) ディスポーザーシステムを販売しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。

ア ディスポーザーシステムの販売に当たり、申請者に対し、当該システムの維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務契約の締結が必要であり、その理解を得るよう努力すること。

イ 申請者に対し、管理者の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得るよう努力すること。

ウ 管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第4条 条例第5条第2号の規定により、排水設備を公共ますに接続させる場合は、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端又はその上部に接続し、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を止水仕上げとすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を止水仕上げとすること。ただし、雨水ます底については透水構造とすること。

(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

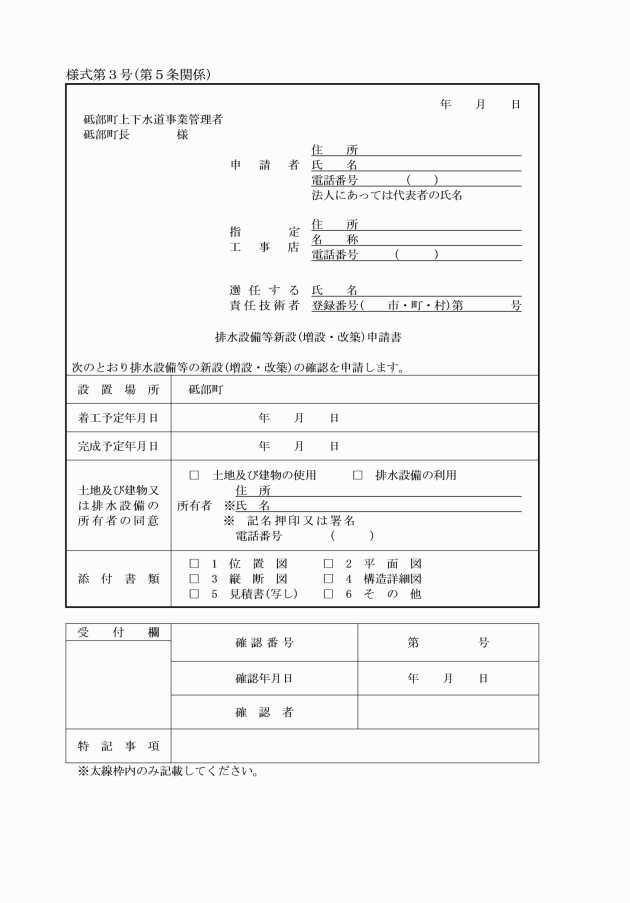

(1) 位置図 申請地周辺を表示した地図に、申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図 次の事項を記載すること。

ア 境界及び面積

イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置

ウ 下水道本管及び取付管並びに公共ますの位置

(3) 縦断図 管渠の大きさ、勾配及び公共ますへの流入高さを基準とした地表及び管渠の高さを記入すること。

(4) 構造詳細図 管渠及び附属装置の構造寸法を表示すること。

(5) 見積書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項各号の添付図書の縮尺は任意とするが、見やすい縮尺を選択し、当該縮尺を明記すること。ただし、縦断図縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1以上としなければならない。

3 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、その所有者の同意を得なければならない。

4 第1項に規定する排水設備等新設(増設・改築)申請書は、排水設備等新設(増設・改築)工事を行おうとする日の5日前までに提出しなければならない。

(排水設備の軽微な工事)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する工事とは、ますの蓋の取替え等、高度な技術力を要しない工事をいう。

(指定工事店以外の者が行うことが適当な工事)

第6条の2 条例第7条第1項第2号に規定する工事とは、大型の雨水貯留浸透施設等、その他形状等により指定工事店以外の者が新設等の工事を行うことが適当とされる工事をいう。

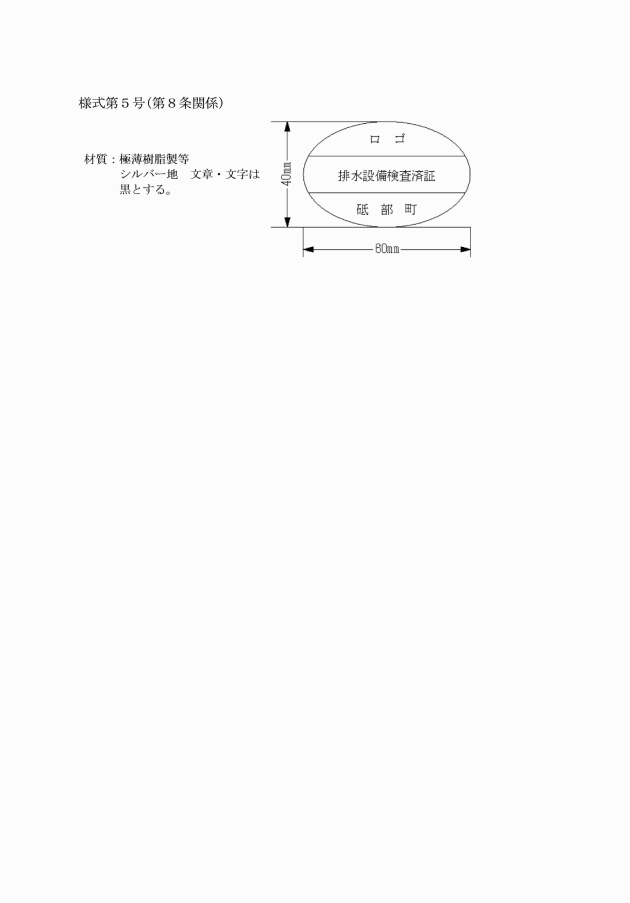

2 前項の規定による検査済証は、門等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(水質の管理)

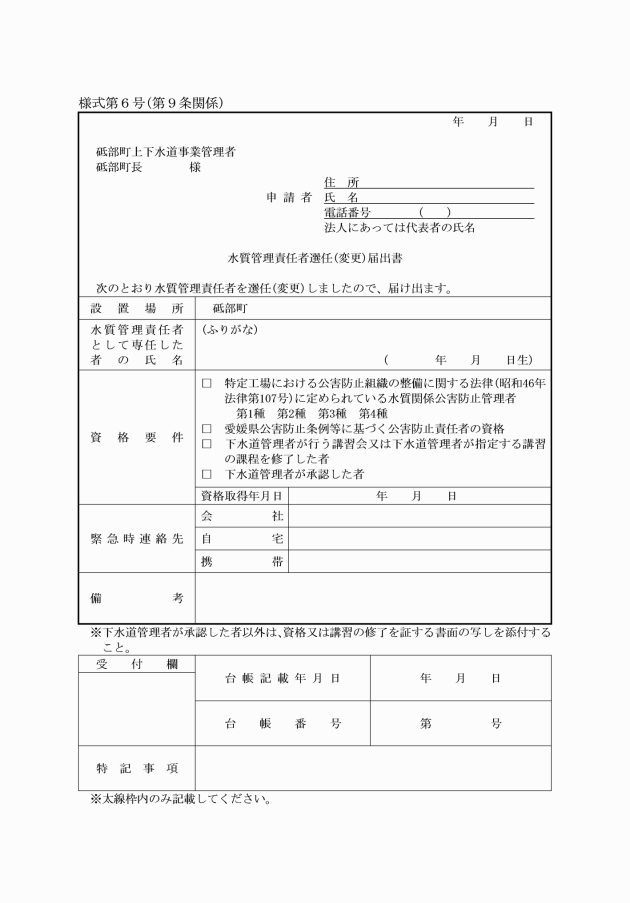

第9条 条例第24条第1項の規定による水質管理責任者に選任できる者は、次のいずれかの資格を有する者としなければならない。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に定められている水質関係公害防止管理者の第1種から第4種までのいずれかの資格を有する者

(2) 愛媛県公害防止条例(昭和44年愛媛県条例第23号)等に基づく公害防止責任者の資格を有する者

(3) 下水道管理者が行う講習会又は下水道管理者が指定する講習の課程を修了した者

(4) 下水道管理者が承認した者(有資格者がそろうまでの暫定期間)

3 条例第24条第2項の規定による水質の測定は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条に定めるところによる。

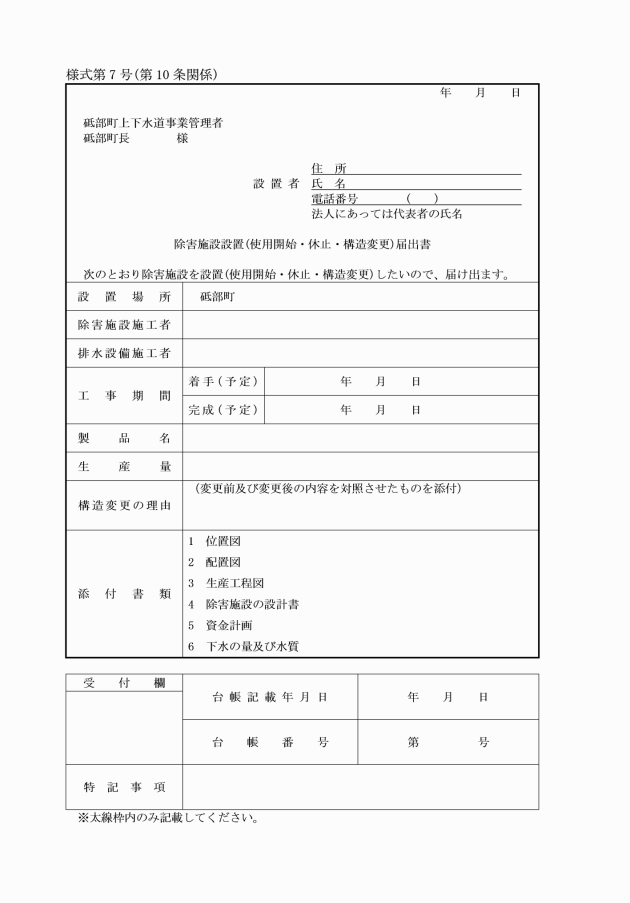

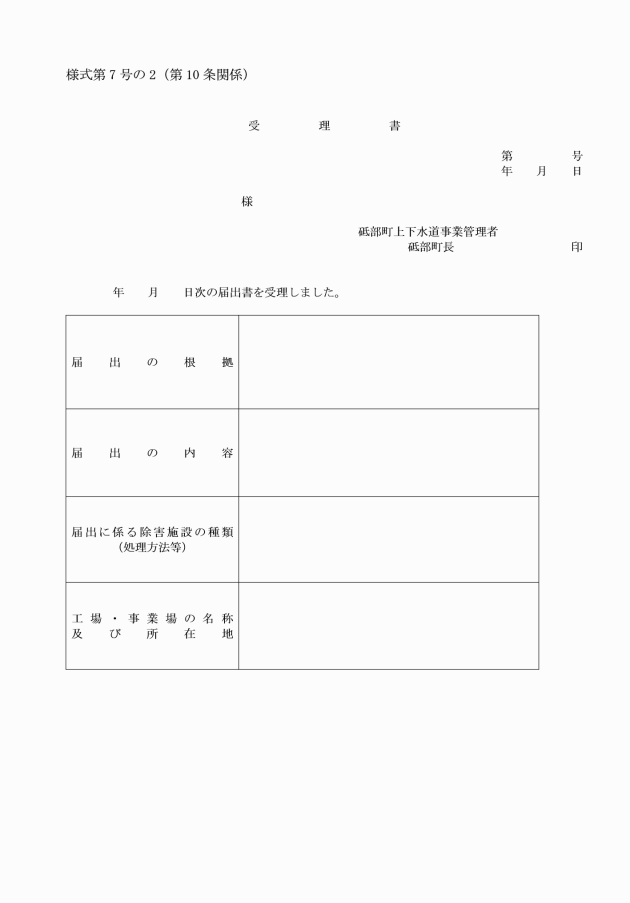

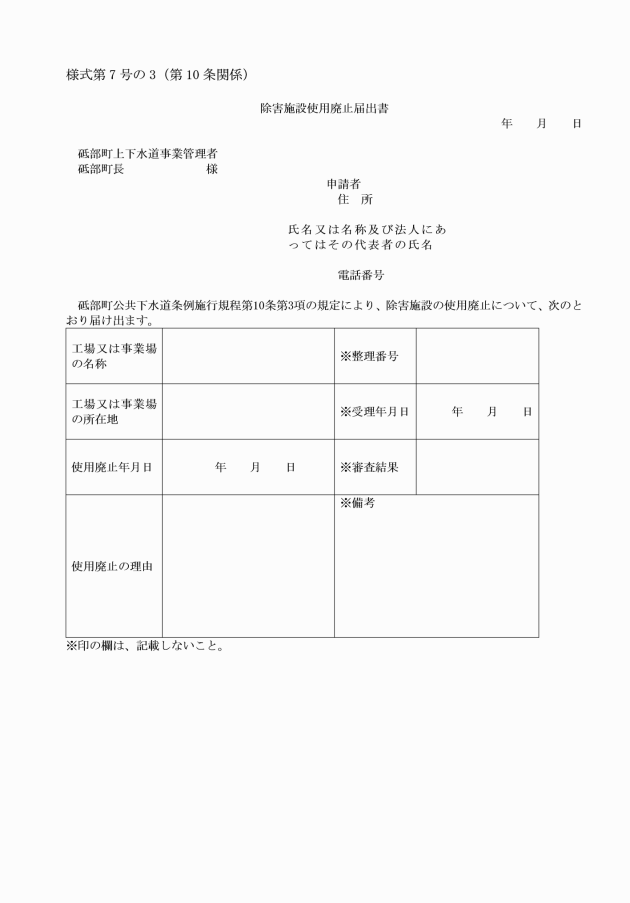

3 除害施設を既に設置している者は、当該除害施設を廃止したときは、その事実の発生の日から30日以内に除害施設使用廃止届出書(様式第7号の3)により管理者に届け出なければならない。

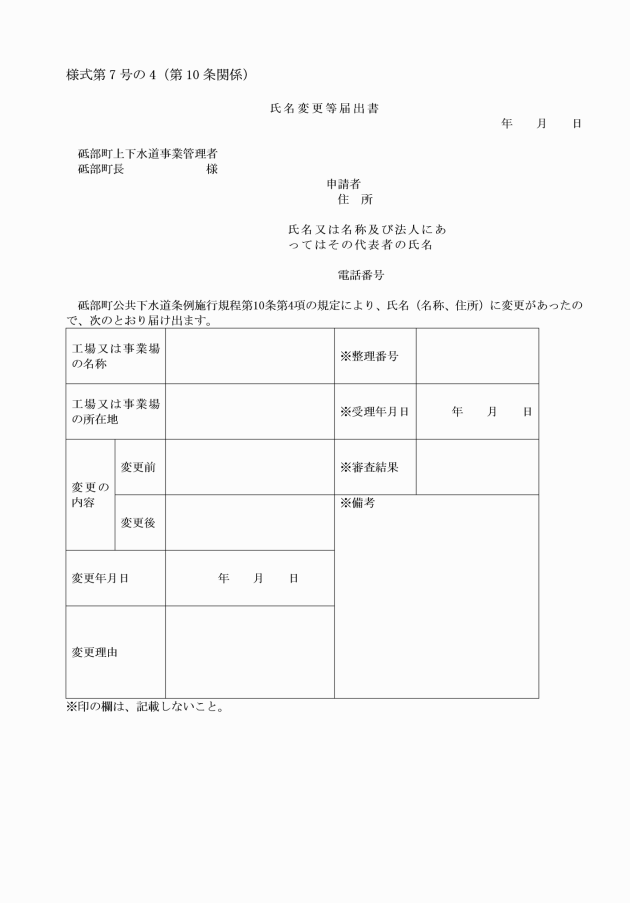

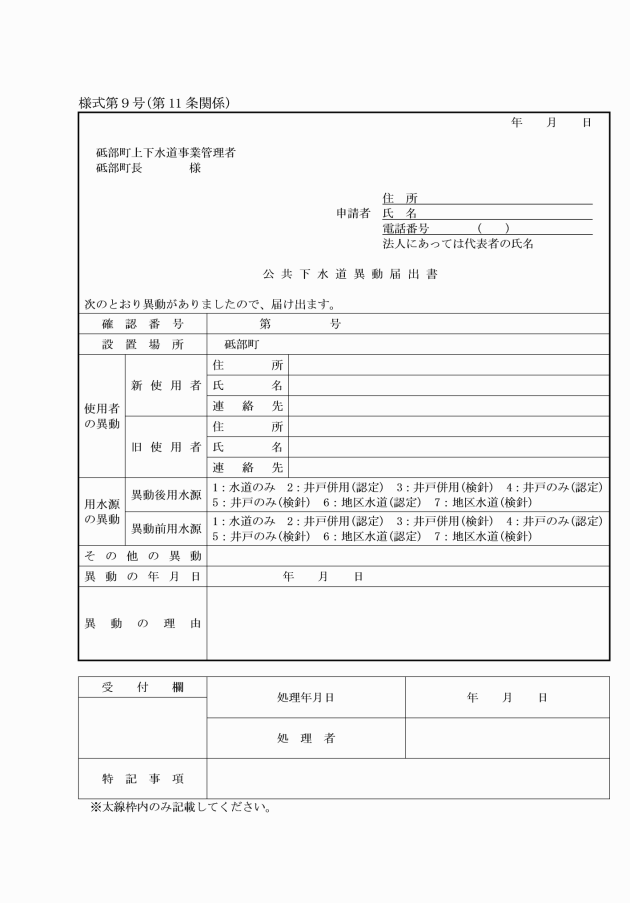

(1) 個人の場合にあっては、氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 法人の場合にあっては、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称に変更があったとき。

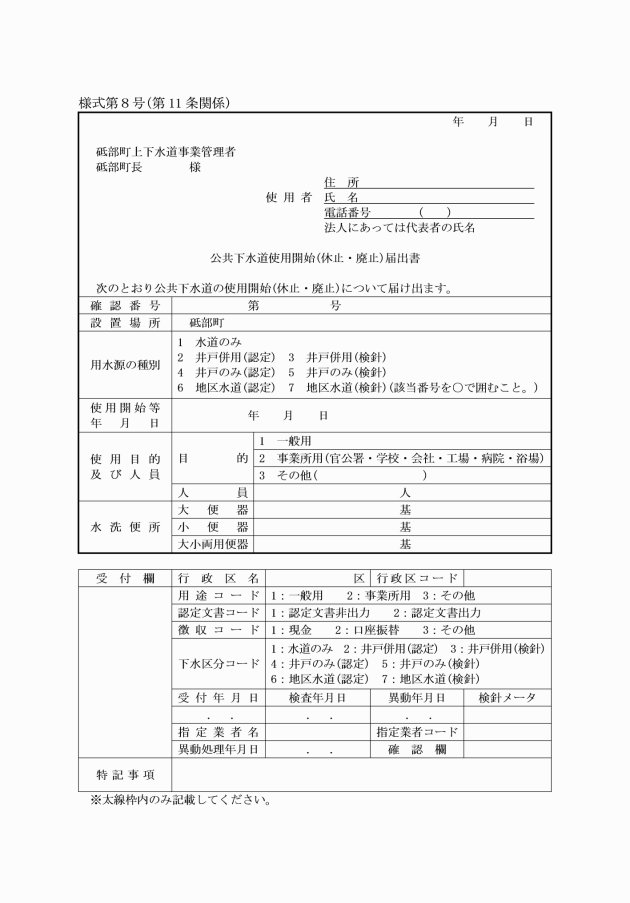

3 使用者が届出をしないときは、使用開始又は廃止の時期若しくは用水源の種別の変更の時期は、管理者が認定する。

(使用料の算定)

第13条 条例第29条における使用料算定の毎使用月とは、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、メーター検針日から次の検針日までの期間を検針使用月とし、これを月数で除したものをもって毎使用月とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合であってもメーターを基礎とするものについては、前号と同様とする。

(3) 毎月点検を行うものについては、メーター検針日から次の検針日までの期間をもって毎使用月とする。

(4) 水道水以外の水を使用し、メーターを基礎としない場合は、月の始めから月の終わりまでをもって毎使用月とする。

(使用料の精算)

第14条 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算するものとする。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(汚水量の認定)

第15条 条例第29条第2項第2号、第3号及び第4号に規定する汚水量の認定については、毎使用月につき次のとおりとする。

水道水以外の水を使用した場合 | 1人につき8立方メートル | 月の中途において使用開始・休止・廃止した場合の認定水量については1日当り水量を算出し計算する。 |

水道水と水道水以外の水を併用した場合 | 1人につき4立方メートルを水道の使用水量に加算 | |

水道水以外の水を営業用に使用した場合 | その使用形態により認定する。 | |

2 前項の汚水量の認定に係る人員は、毎使用月の初日をもって基準日とする。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 漏水があったとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

4 前項の規定により認定する使用水量は、次の順位によるものとする。

(1) 前年同期間の使用水量(使用者に変更があった場合を除く。)

(2) 前期間の使用水量(使用者に変更があった場合を除く。)

(3) 水道水以外の水を使用した場合の認定水量を準用する。

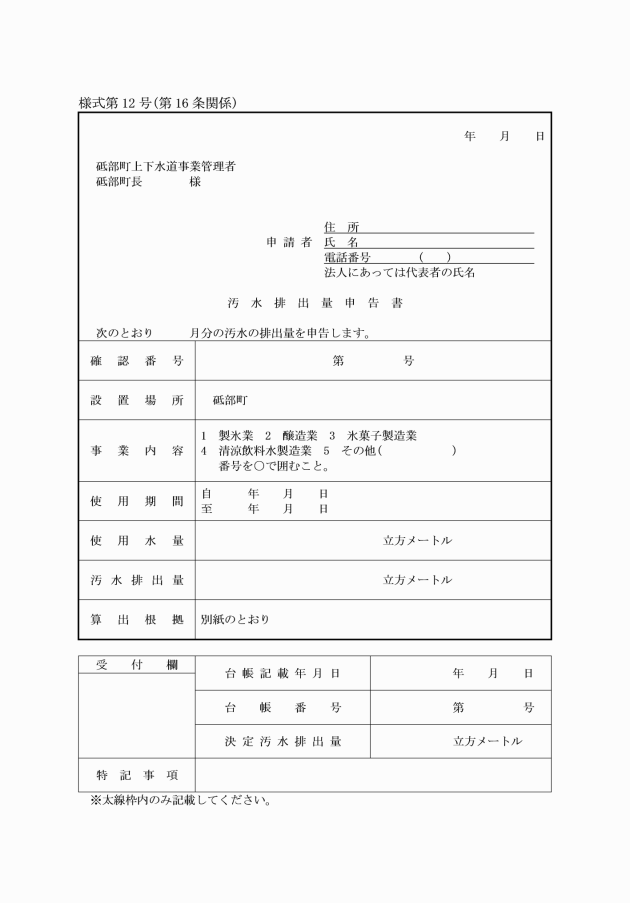

(特殊営業に係る汚水排出量の申告)

第16条 条例第29条第2項第4号に規定するその他の営業は、醸造業、氷菓子製造業、清涼飲料水製造業その他管理者が特に認めた営業とする。

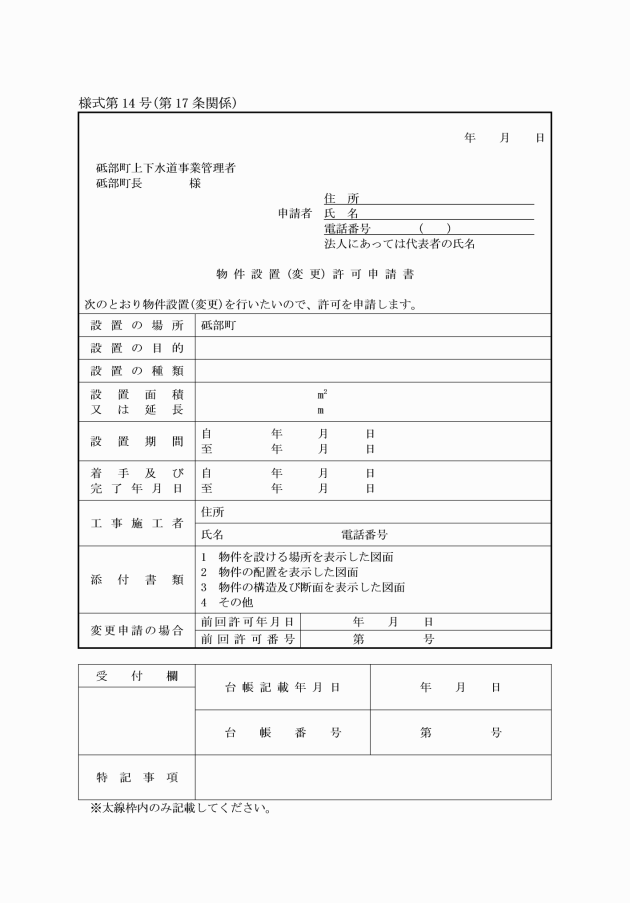

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置を表示した図面

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項各号の添付図書の縮尺は任意とするが、見やすい縮尺を選択すること。

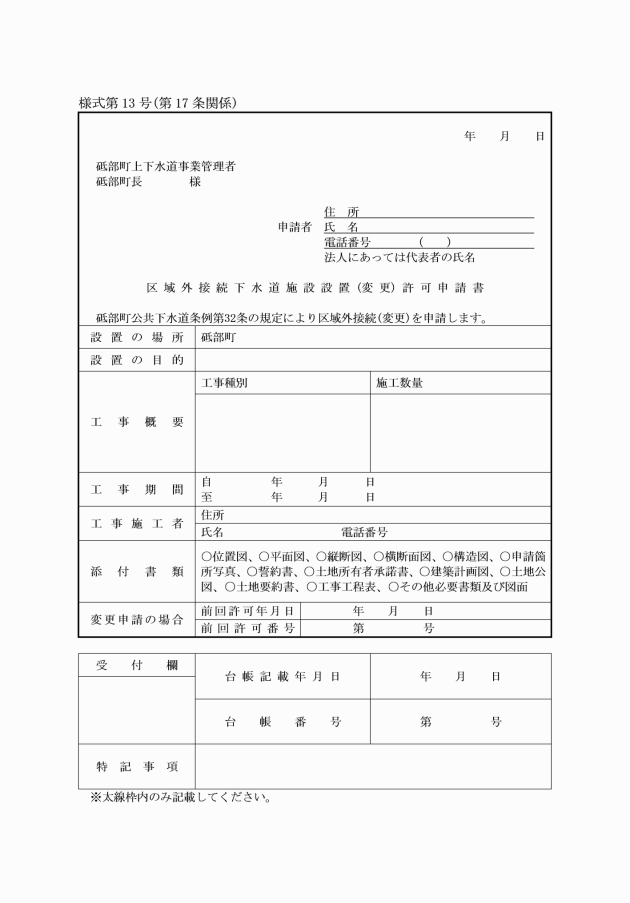

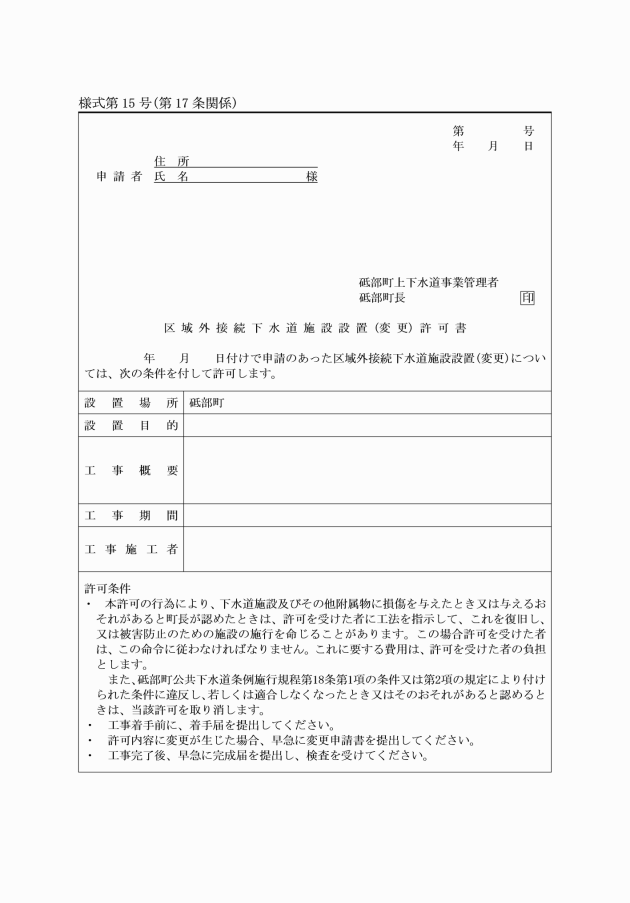

(区域外接続の許可条件等)

第18条 管理者は、前条第1項の規定による公共下水道に接続する申請があったときは、次の条件の全てに適合する場合に限り、公共下水道への接続を許可するものとする。

(1) 排除される汚水の量が、流入しようとする公共下水道施設の処理能力上許容範囲内であること。

(2) 排除される汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)で定める基準に適合していること。

(3) 排水施設が法で定める技術上の基準に適合していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上支障がないと認められること。

(5) 砥部町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年砥部町条例第21号)第12条第1項に規定する区域外接続負担金が完納されていること。

2 管理者は、前項の許可に当たっては、公共下水道の維持管理上必要な条件を付けることができる。

3 管理者は、第1項の許可をしないときは、理由を付してその旨を申請者に通知する。

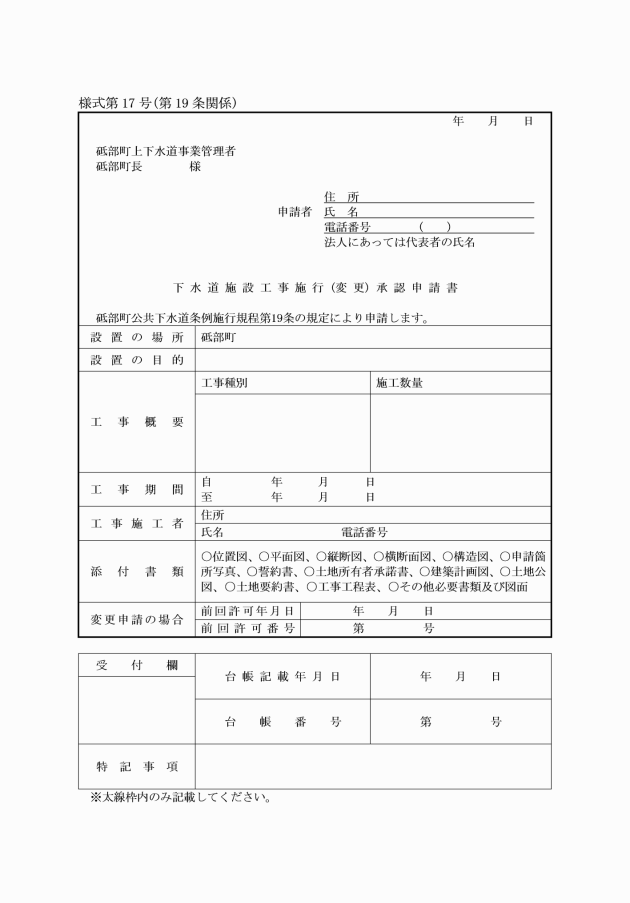

(管理者以外の者の行う工事の申請等)

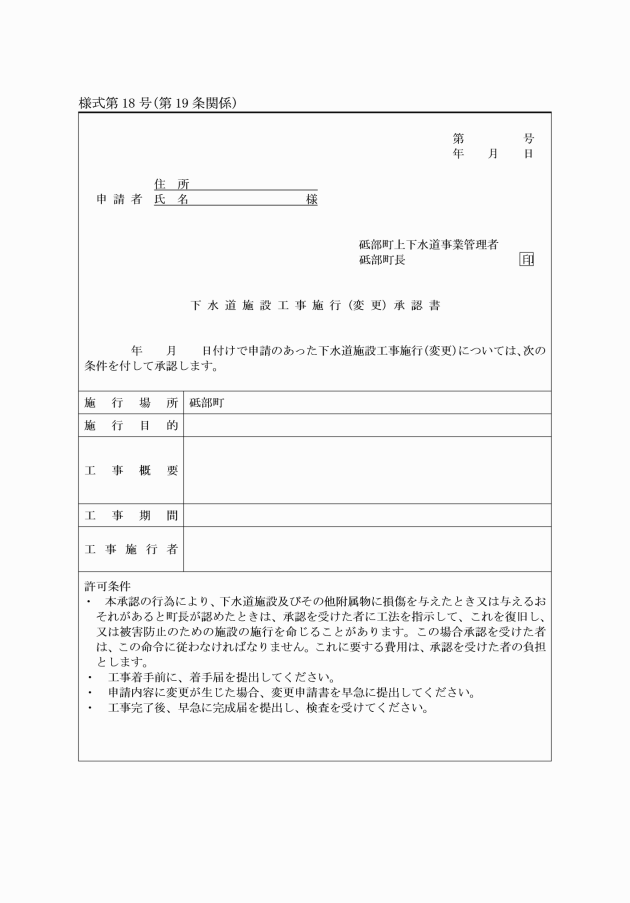

第19条 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事を施行しようとする者は、下水道施設工事施行(変更)承認申請書(様式第17号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

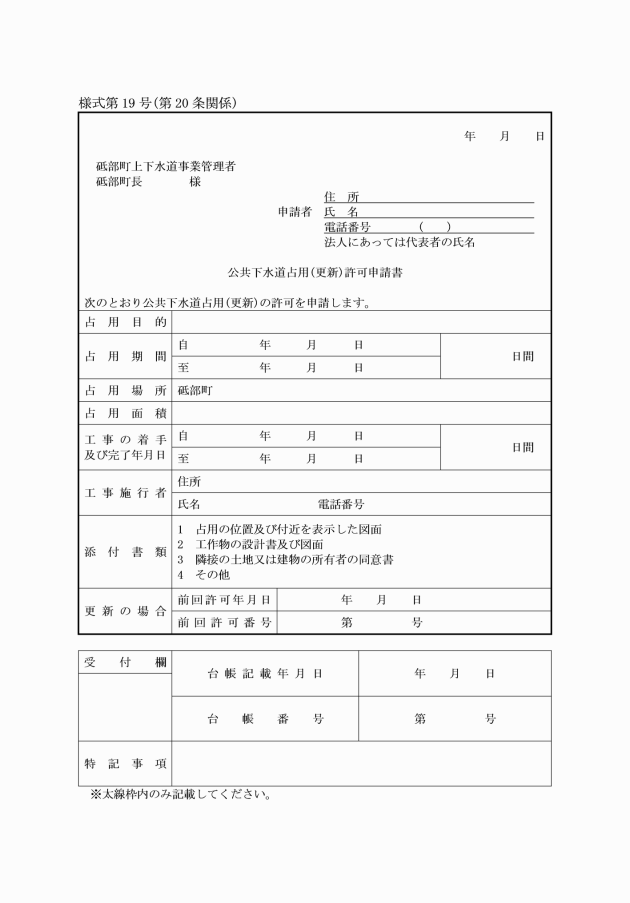

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるときは、隣接の土地又は建物の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

3 占用許可満了後、占用を更新しようとする者は、占用の期間満了の日の1箇月前までに、条例第34条第1項の規定により占用許可を受けなければならない。

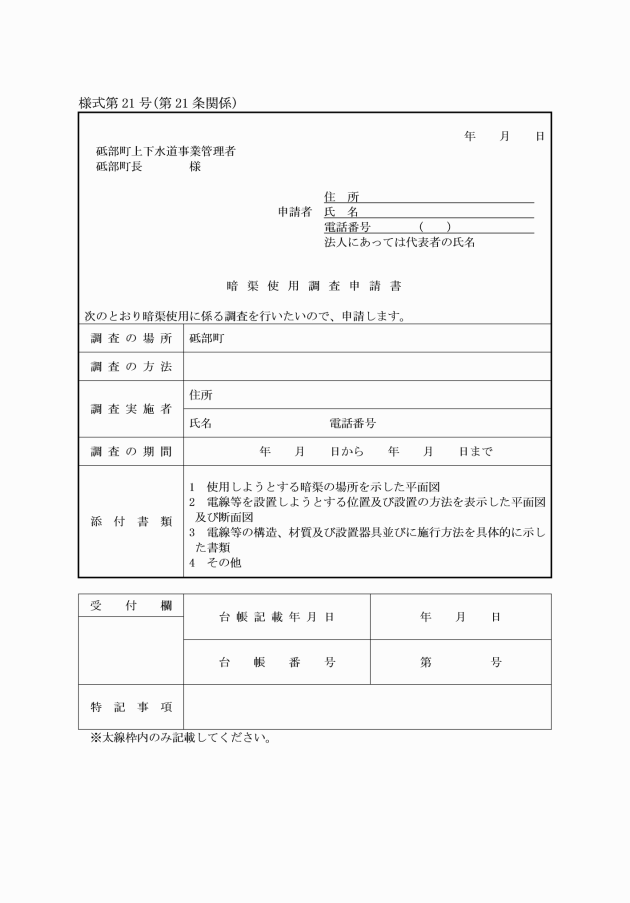

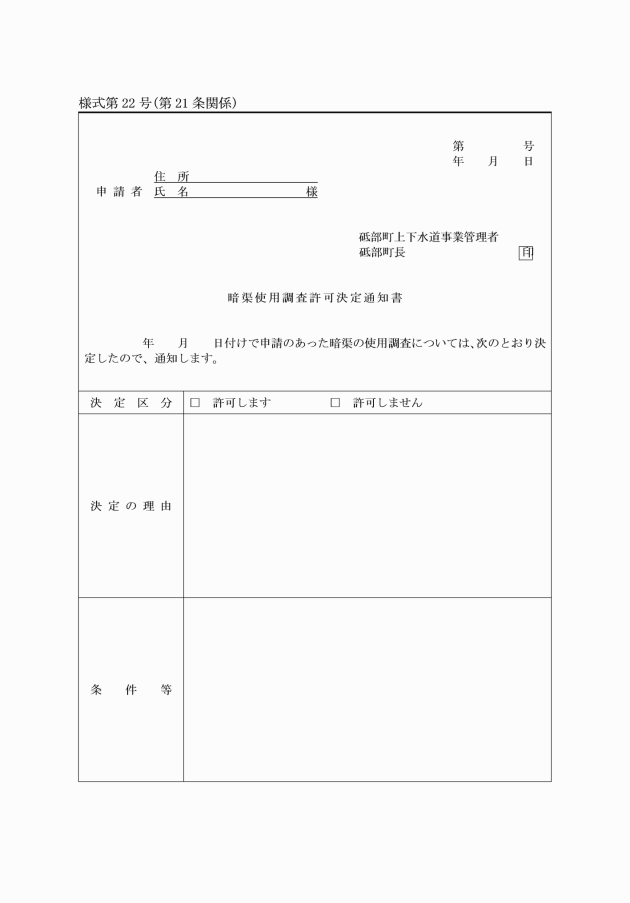

(1) 使用しようとする暗渠の場所を示した平面図

(2) 電線等を設置しようとする位置及び設置の方法を表示した平面図及び断面図

(3) 電線等の構造、材質及び設置器具並びに施行方法を具体的に示した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

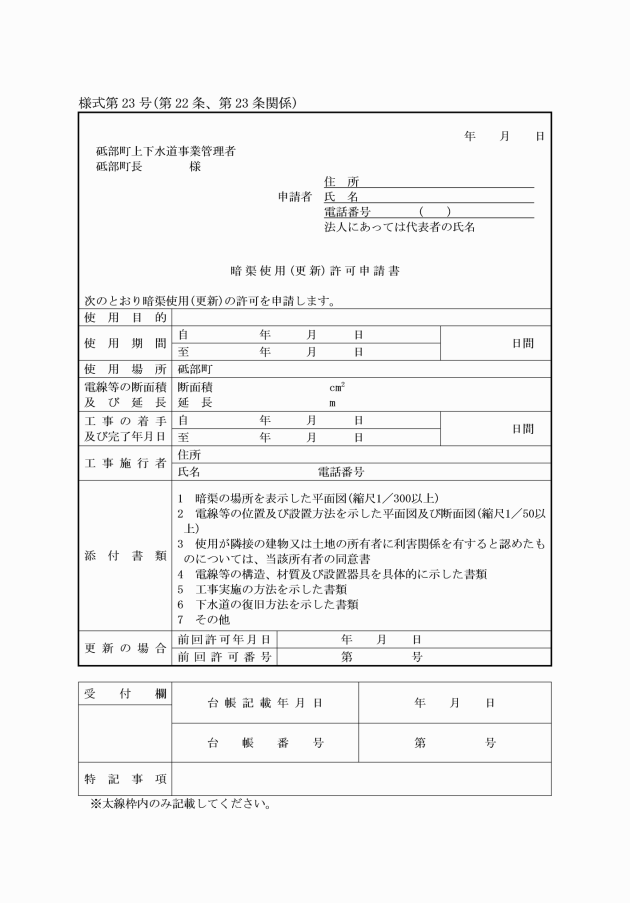

(1) 暗渠の場所を表示した平面図(縮尺1/300以上)

(2) 電線等の位置及び設置方法を示した平面図及び断面図(縮尺1/50以上)

(3) 使用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認めたものについては、当該所有者の同意書

(4) 電線等の構造、材質及び設置器具を具体的に示した書類

(5) 工事実施の方法を示した書類

(6) 下水道の復旧方法を示した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(住所等変更の届出)

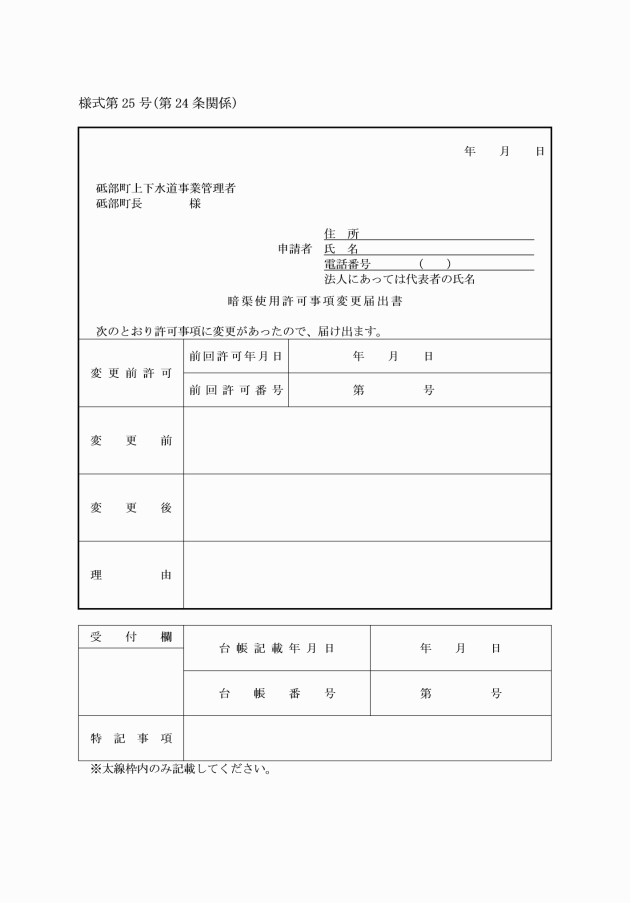

第24条 暗渠使用者は、次に該当する場合は、暗渠使用許可事項変更届出書(様式第25号)により、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 暗渠使用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 暗渠の使用の期間を短縮し、又は暗渠の使用の目的を廃止したとき。

2 条例第44条第2項に規定する督促状に指定すべき納付の期限は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(端数計算等)

第26条 条例第29条により算定した使用料を2箇月ごとに徴収する場合において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 納入金の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる納入金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過誤納金の取扱い)

第27条 管理者は、納入金を納付すべき者の過誤納に係る納入金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該納入者に未納に係る納入金及び延滞金があるときは、その未納に係る納入金及び延滞金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る納入金及び延滞金に充当する場合においては、納入金過誤納金還付(充当)通知書により当該納入者へ通知するものとする。なお、様式については砥部町税条例施行規則(平成17年砥部町規則第47号)を準用する。

(還付加算金)

第28条 管理者は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る納入金及び延滞金に充当するときは、地方税の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

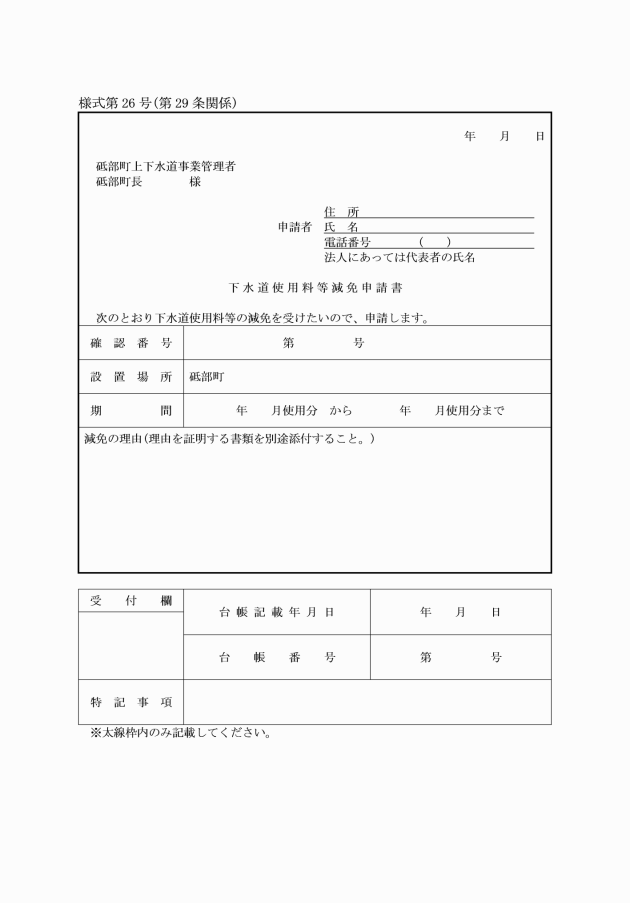

(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認められる者

(2) 前号のほか管理者が特別の事情があると認めた者

4 漏水に伴う減免に関する事項は、別に定める。

(減免の取消し)

第30条 使用者が前条の規定により使用料等の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、管理者はこれを取り消すことができる。

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年8月1日企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月18日企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。