○砥部町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年3月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、砥部町会計年度任用職員の人事評価を実施するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

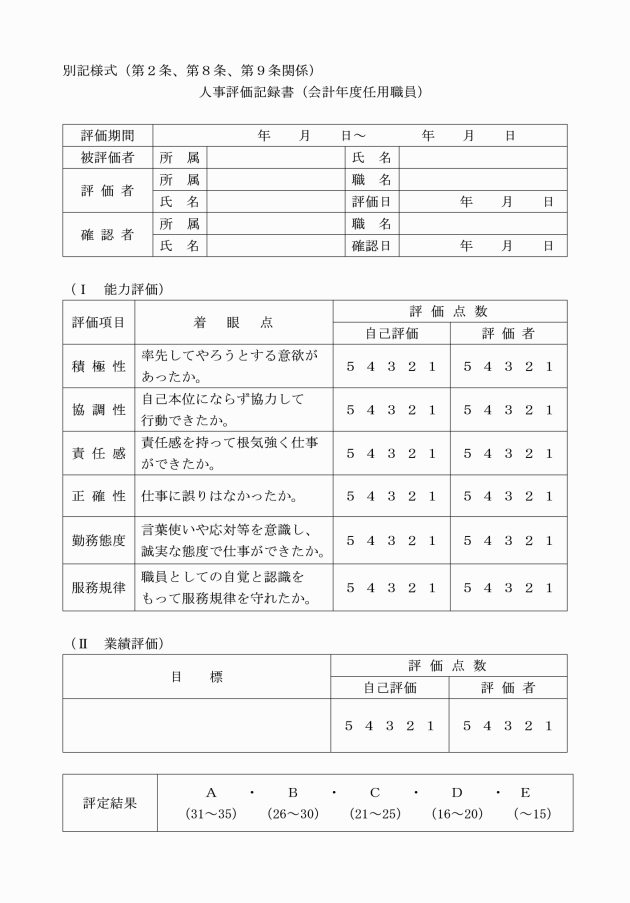

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定された業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。

(5) 選考 競争試験、書類選考又は能力実証により行うことをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により、この訓令による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者、確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、その任用された日から任期の末日までとする。

(業務目標の確認)

第6条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第8条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 評価者が人事評価記録書を作成する際の評価基準は、別表第2のとおりとする。

3 評価者は、第1項の評価を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示し、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

4 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(人事評価記録書の保管)

第9条 人事評価記録書は、前条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間被評価者が所属する部署において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 任命権者は、再度の任用における選考を行うに当たり、人事評価の結果を活用することができる。

(苦情への対応)

第11条 第8条第3項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果に関する会計年度任用職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、会計年度任用職員の申出に基づき、評価者及び確認者が行う。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 任命権者は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月23日訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被評価者 | 評価者 | 確認者 |

保育所、幼稚園又は認定こども園に配属された会計年度任用職員 | 所長又は園長 | 課長級 |

上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する部署の課長補佐級、専門員級又は係長級の者のうち1人 | 課長級 |

別表第2(第8条関係)

評価要素 | 着眼点 | 評価基準 | |||||

5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||

能力評価 | 積極性 | 率先してやろうとする意欲があったか。 | 率先して業務に取り組み、既存業務の改善や困難事例に自ら取り組んだ。 | 率先して業務に取り組み、既存業務の改善にも取り組む意欲が見られた。 | 率先してやろうという意欲が見られた。 | 業務の一部において率先してやろうとする意欲は見られなかった。 | 自ら率先して業務に取り組もうとしなかった。 |

協調性 | 自己本位にならず協力して行動できたか。 | 相手の意見を尊重し、自身の意見を正しく伝え協力的な行動に努め、課の結束に尽力した。 | 常に協力的な行動に努め、職員間で良好な関係であった。 | 協力的な行動に努めていた。 | 自分の意見に固執し、やや協調性に欠けた。 | 自己中心的で他の職員と軋轢が生じた。 | |

責任感 | 責任感を持って根気強く仕事ができたか。 | 係・施設の検討課題でも責任を持って完遂し、非の打ち所がない出来映えであった。 | 係・施設の検討課題でも根気強く仕事ができた。 | 責任感を持って根気強く仕事ができた。 | 業務の遅延があったが、努力はしていた。 | すぐに仕事を投げ出し責任感が見られなかった。仕事を放置し、改善も見られなかった。 | |

正確性 | 仕事に誤りはなかったか。 | 仕事は正確で誤りはなく優れた出来であり、他の職員の模範となった。 | 仕事は正確で、誤りがなかった。 | 仕事に大きな誤りはなかった。 | 失敗や誤りが散見されるが指導により改善が見られた。 | 失敗や著しい誤りが多く、指導しても改善が見られなかった。 | |

勤務態度 | 言葉使いや応対等を意識し、誠実な態度で仕事ができたか。 | 言葉使いや応対等、他の職員の手本となり町の品位を高める職員であった。 | 言葉使いや応対等が適切であり、誠実な態度で他者からも評価されていた。 | 言葉使いや応対等は適切で誠実な態度で仕事をできた。 | 言葉使いや応対等に一部不適切な点が見られるものの、努力が見られた。 | 不適切な言葉使いや応対等が多く、たびたび注意された。 | |

服務規律 | 職員としての自覚と認識をもって服務規律を守れたか。 | 率先して命令や規則に従い、常に職場秩序の維持の中心的存在であった。 | 命令や規則をよく守り、よく理解していた。 | 命令や規則を守れていた。 | 命令や規則に従わないことがしばしばあった。 | 規律を乱す行動が多く、職員としての自覚が著しく欠けていた。 | |