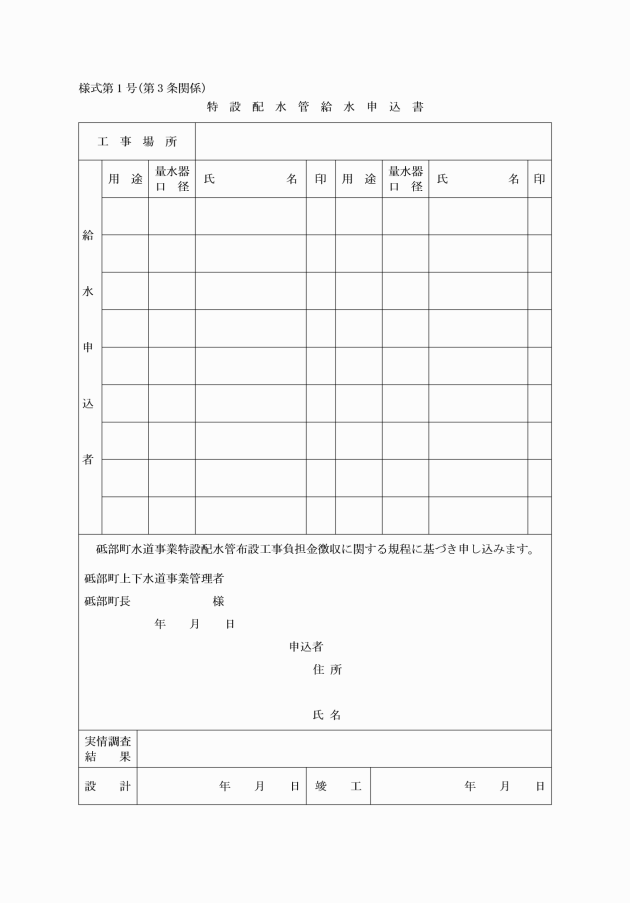

○砥部町水道事業特設配水管布設工事負担金徴収に関する規程

平成17年1月1日

企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町水道事業給水条例(平成17年砥部町条例第153号。以下「給水条例」という。)第6条第2項の規定に基づき配水管工事負担金(以下「負担金」という。)徴収の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程による「特設配水管」とは、配水管のない地域に給水の申込みを受け、町において将来の潜在需要を見込む場合、既設配水管より分岐延長又は再分岐して公道及びこれに準ずる道路に布設する配水管で、管の口径は、25ミリメートル以上の管をいう。

(負担金徴収の範囲)

第4条 負担金徴収の範囲は、次に該当するものをいう。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 都市基盤整備公団、県市の住宅協会及びその他公的団体

(3) 宅地造成又は住宅その他の建設を業とし、これに給水を受けようとする者

(4) 営利のためアパート、売家、借家及び浴場その他を経営し、これに給水を受けようとする者

(5) 事業場及び寮その他を経営し、これに給水を受けようとする法人及び個人

(6) 自己の生活に供するための住宅に給水を受けようとする者

2 前項各号は、既存の家屋に給水する場合にも適用する。

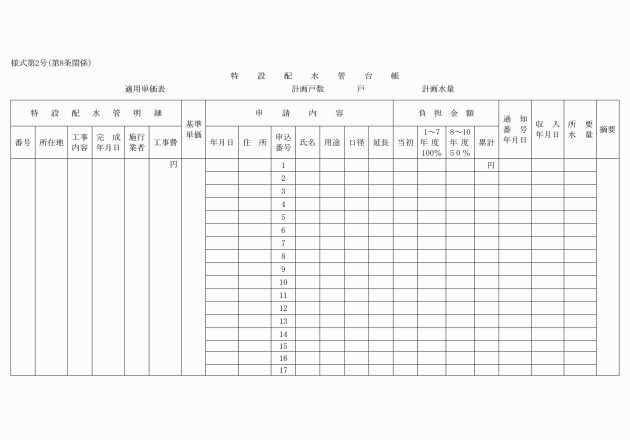

(負担金の徴収基準及び徴収期間)

第5条 負担金は、次の基準により徴収する。

(2) 前条第1項第6号に該当するものは、起点から分岐点までに必要とする水量に応じた工事費全額の5割を徴収する。

2 既設の特設配水管から給水を受ける者の負担金の徴収基準及び徴収期間は、次のとおりとする。

(1) 当該配水管布設年度から7年間は、前項各号の全額を徴収する。

(3) 布設年度から起算して10年以上経過した特設配水管から給水を受ける者については、負担金を徴収しない。

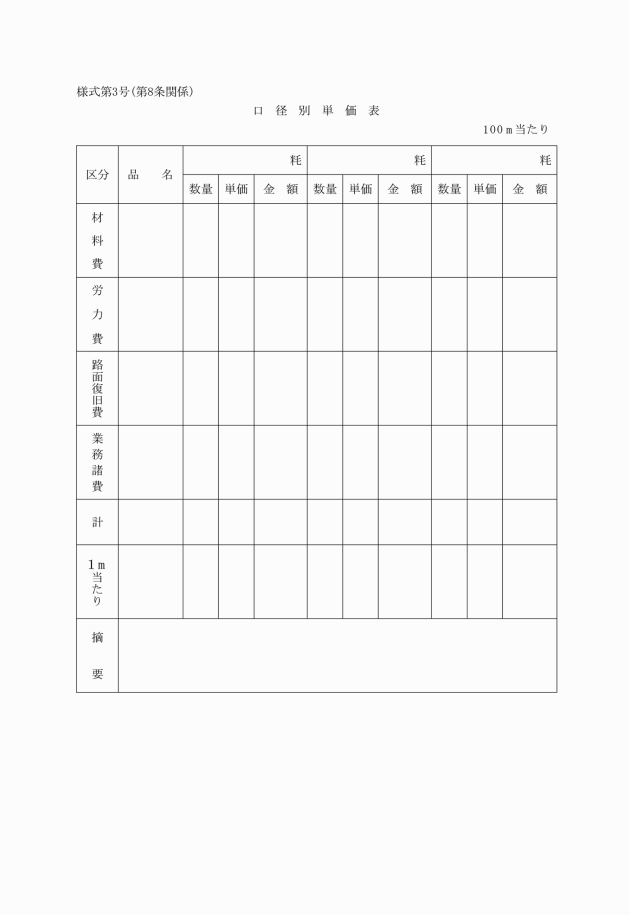

(負担金算出の基準)

第6条 前条に要する負担金の額は、次の合計額とし、当該工事の施行年度に算定した単価を適用する。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 路面復旧費

(5) その他必要経費

(工事の施行限度)

第7条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、配水管の布設申込みがあっても、公益上又は財政上の理由により布設しないことができる。

(端数計算)

第9条 第5条に規定する負担金の確定額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の砥部町水道事業特設配水管布設工事負担金徴収に関する規程(昭和57年砥部町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和4年3月28日企管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

必要とする水量基準表

量水器口径 | 分岐戸数 | 摘要 |

13mm | 1戸 | 分岐戸数は、地形その他の理由により基準戸数を変更することがある。 |

20〃 | 3〃 | |

25〃 | 5〃 | |

30〃 | 7〃 | |

40〃 | 14〃 | |

50〃 | 20〃 | |

75〃 | 50〃 | |

100〃 | 85〃 | |

150〃 | 186〃 |